点击上方蓝字关注我们

2006年,诱导性多能干(iPS)细胞技术横空出世,并在2012年获得诺贝尔生理医学奖。iPS细胞为再生医学扫清了冗长的伦理学障碍,让科学家们终于得以放开手脚探索。惠利健研究员是其中的一员,但他走的是不同于iPS细胞的另一条路。而这一条路不仅让他收获了已经为领域内熟知的人工肝等成果,更开启了他在细胞属性转换及组织再生领域的探索之旅。

细胞转分化技术与肝脏再生

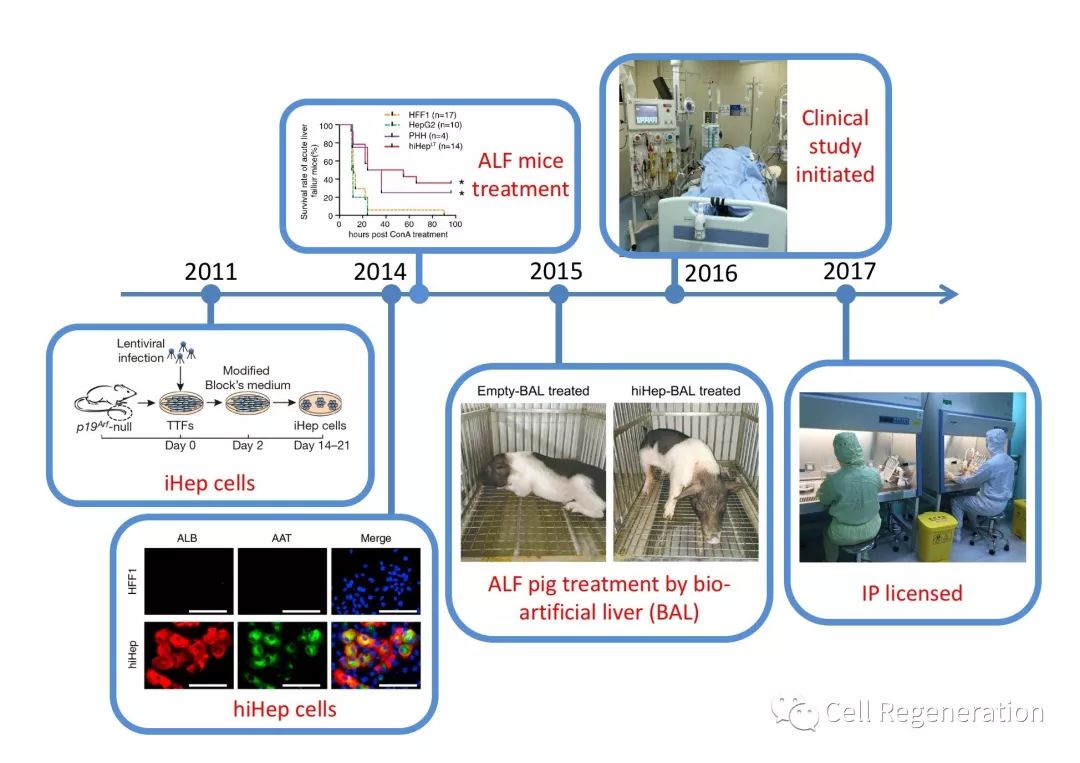

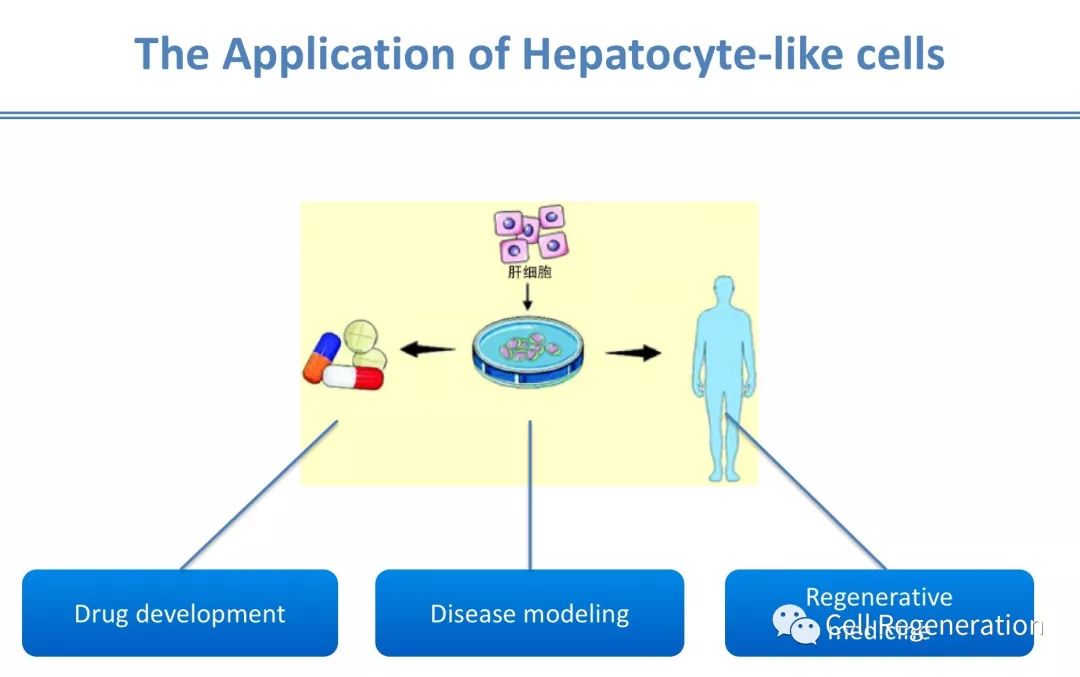

2011年,惠利健领导团队成功将小鼠的成纤维细胞转分化成为肝脏细胞,具有肝脏细胞功能。随后,惠利健团队以技术转化应用为目标,在模型动物体内把转分化得到的肝细胞扩增到足够重建小鼠和猪肝脏的级别,且细胞的分泌和代谢等功能良好。

2016年,基于惠利健团队工作发展的生物人工肝首次成功救治1例有40年慢乙肝病史的急性肝衰竭患者。目前生物人工肝系统的临床研发生产线已经建成,有望数年内实现成果的产业化转化。

转分化技术让细胞“可塑”?

惠利健表示,在转分化肝细胞的研究成果推向产业化之后,他们作为科研团队已经逐渐“淡出”。对于转分化肝细胞的研究成果让他们充分认识到了细胞属性可转换、细胞可塑性具有进化保守性,激励他们进一步探索细胞属性转换的普适规则,希望进而揭示非细胞依赖的组织再生的可能途径。近年来,他们在前述体外细胞转分化的基础上,进一步探索了体内细胞的转分化以及癌细胞的转分化。

1

体内细胞属性转化让细胞来源多样化

细胞的可塑性给了惠教授无限的想像空间。在体外,转分化可以让成纤维细胞变成肝脏细胞,那么在体内,器官是否可以利用转分化或者去分化,实现非干细胞依赖的组织再生?而细胞转分化、再生的过程中是否有细胞内、外或者更高级的调节机制?分化到哪一步结束、增殖到什么水平停止?这些机制是否可以被我们学习,从而贡献到再生医学中去?这些都是惠利健的实验团队希望进一步探索的问题。

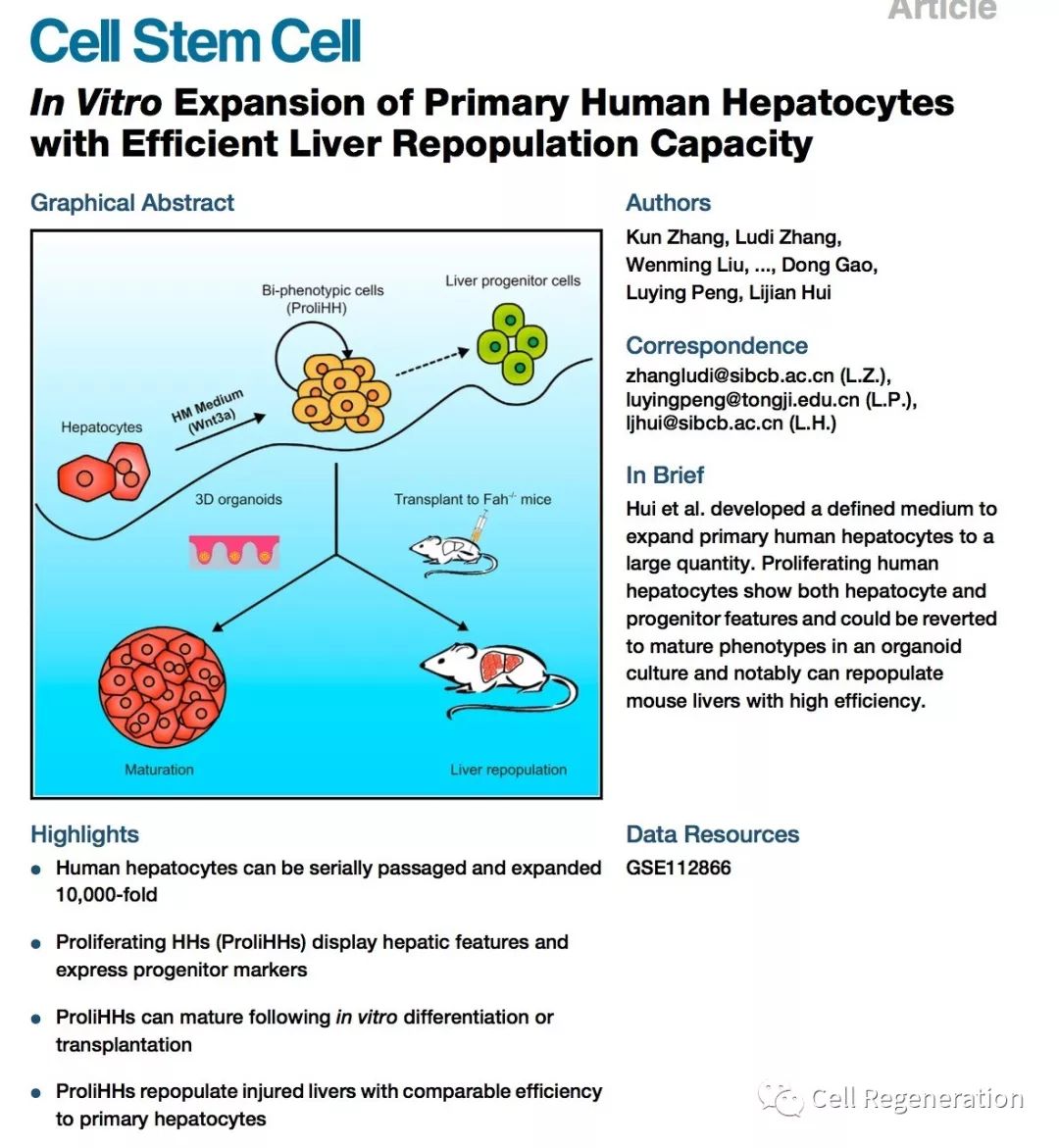

最近在和长征医院谢渭芬的合作中,他们发现胆管细胞可以转分化为肝细胞,并修复慢性损伤的肝脏,从而给出了一种全新的再生细胞来源。他的团队还利用肝细胞去分化的特性,获得了肝干类似细胞,实现了体外扩增,给细胞移植治疗中的种子细胞提供了一种新的来源。基于对细胞属性转换的长期研究,他的团队也提出了关于细胞重编程过程的“染色重塑检查点”和“重编程感受性”理论假说。惠利健认为,这些基本的理论,揭示了细胞重编程可能在发育和进化中有重要的生物学作用和意义。现在,依据这些理论,他们也掌握了进一步提高细胞转分化和去分化效率的新工具。

2

转分化癌细胞后会发生什么?

肿瘤也是惠利健研究员一直非常感兴趣的领域。在肿瘤的发生发展过程中,存在与损伤后再生类似的现象,但是显然肿瘤的发生并非基于损伤这一前提。对细胞可塑性的深入思考,促使他想到,损伤过程的去分化,会不会促进了肿瘤的形成?细胞如果具有可塑性,那么癌细胞应该也一样。把癌细胞转分化成正常细胞,是否也可以成为攻克癌症的一个探索方向?或者肿瘤形成中,是否也存在着细胞属性转换的情况?新近,惠利健团队通过在肝脏类器官中过表达癌基因等手段,成功证实了肝细胞可以癌化成为胆管癌细胞。

他兴致勃勃地说,“我们感觉自己的发现非常酷”。现在他们团队最感兴趣的领域就是非干细胞依赖性的细胞属性转换的调控机制,以及与再生过程、肿瘤发生的密切关系。他们希望能够更多地学习调控细胞命运的机制,掌握更多操纵细胞属性的手段,并将成果转化到肝脏疾病乃至肿瘤的治疗中。

结语

听惠利健研究员说起自己的科研历程,可以感受到他在做研究中灵感迸发的激动时刻;听他畅谈后续的研究计划,更能深刻感受到科学家“大胆假设、小心求证”的专业精神。他说,科研工作是需要长期投入的,应专注自己的领域、培养自己的优势,如果一心追逐热点,很快会迷失方向;如果两耳不闻窗外事,又容易落伍。如何将热点与自己的专业兴趣、领域结合,是新手科学家们值得考虑的问题。

受访专家:

惠利健, 中国细胞生物学学会青年工作委员会主任、中国科学院上海生物化学与细胞生物学研究员。以肝细胞为对象,利用细胞生物学、遗传学等手段,研究肝脏损伤再生过程,细胞可塑性(包括转分化、去分化、癌化等)的分子病理机制,并利用这些发现为终末期肝病及肝癌提供可能的治疗新策略。惠利健研究员因为对细胞可塑性和肝脏再生的基础研究,发现非干细胞依赖的功能肝细胞制备方法,并将这些细胞应用于肝衰竭相关疾病治疗。由于这些发现,他和他的团队获得了一系列的奖项和荣誉,包括“中国十大科学进展”、上海市自然科学一等奖等。

细胞世界