对许多人而言,最深刻的童年记忆是露天电影。

现在想来,露天电影确实伴随几代中国人克服了物质与精神的双重匮乏,并向惯习的封闭静止的个体,展开了一个陌生的开放活动的世界。不得不承认,与其说是露天放映的影片让我们走出了难耐的孤独和恐惧,不如说是露天电影本身,真正改变了我们的命运。

在互联网与媒介融合的数字时代,露天电影以及与此关联的一切,已成一种怀旧感强烈的现代仪式;值得注意的是,在某种程度上,“拍电影”和“看电影”也是如此。跟电影诞生之初一样,两者同样饱含行为之外的诉求和影片之外的深意。仅就“看电影”而论,在特定时间、特定空间和特定媒介中“看”的“电影”,其实并不是观众所要选择的那一部特定的“影片”;相反,“看电影”的机遇、场所和机制、氛围等等,才是“看电影”所要指向的内在目的。在相关的电影理论、电影哲学,甚至媒介考古学视域里,这一命题得到了较为深入的分析和探讨。

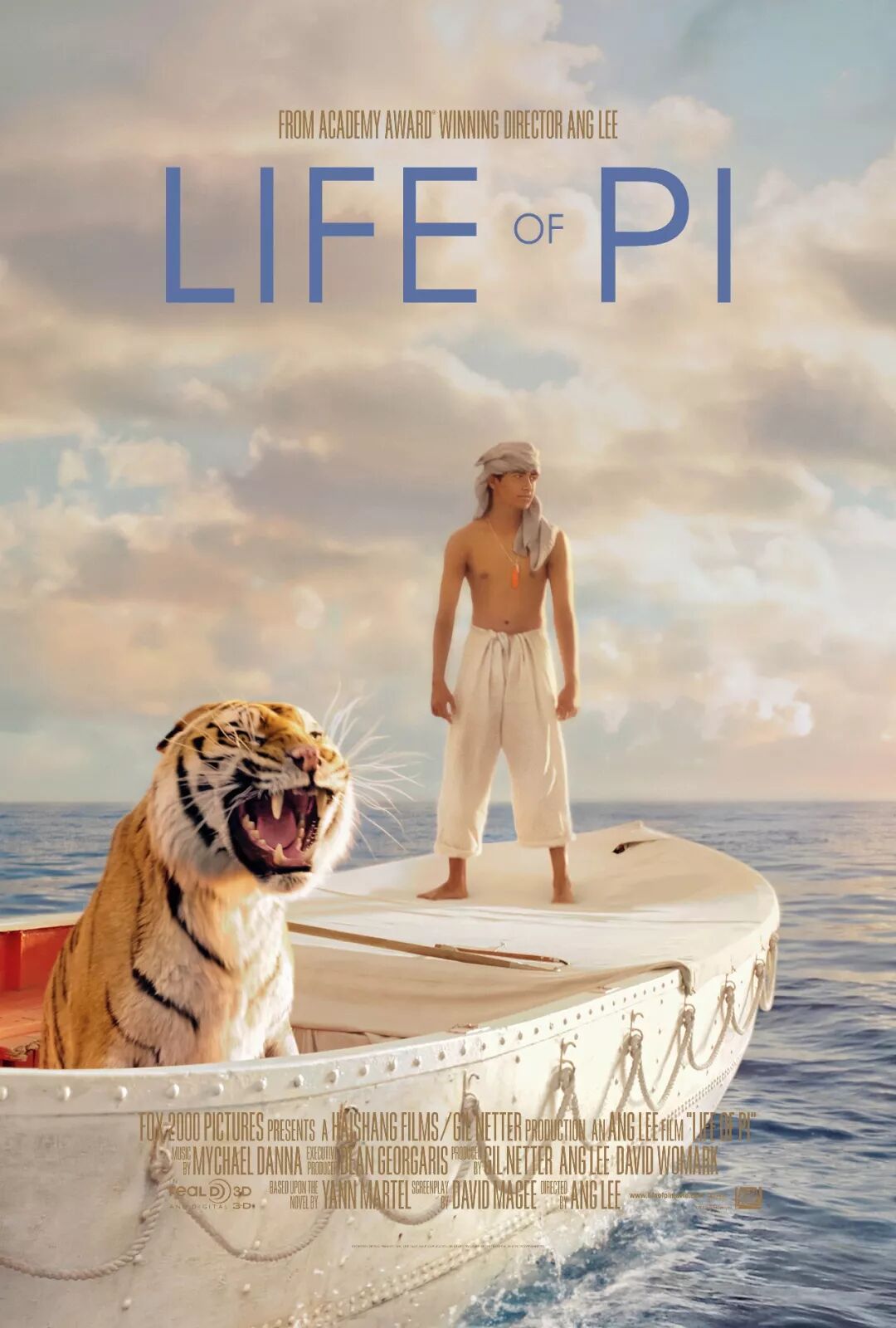

确实,当詹姆斯·卡麦隆的《泰坦尼克号》和《阿凡达》,以及李安的《少年派的奇幻漂流》和《比利·林恩的中场战事》等,携带其革命性的技术创造和震惊式的视听极致来到中国的时候,我们仿佛又回到了曾经的“看电影”的年代。何时去看?在哪里看?看的时候会发生什么?等等,都跟对露天电影的疑惑和期待基本一致。

《少年派的奇幻漂流》

不仅如此,放映设备、观影场所和受众反应所造成的“短缺”机制,同样会对这种观影模式产生重要的影响。因此,就像当年为数不多的观众在内地仅有的两家IMAX+3D影厅里体验《阿凡达》、两家3D+4K+120帧影厅里体验《比利·林恩的中场战事》一样,当同样为数不多的观众,在依然只有26家3D+4K+120帧CINITY高规格影厅再次遭遇李安的《双子杀手》的时候,值得铭记的必然是“看电影”作为仪式的功能。亦即:多年以后,我们有关《双子杀手》的个人记忆,与其说是影片的技术跨越、主人公的克隆分身及其纠缠的父子关系,不如说是身处某一天,某一城的某一家电影院。

从各种迹象看,对电影的“短缺”机制,李安有着非常明确的认知。尽管用不了很长时间,跟《阿凡达》和《比利·林恩的中场战事》一样,《双子杀手》便会以“李安电影”的标签,散布在全球各个角落各种条件的电影院、各种规格的电影厅,以及各种分辨率的电视、电脑和移动终端,并以此止住一部分口碑的失落和票房的亏损。

然而,以这些方式存在的《双子杀手》,并不是《双子杀手》本来的样子。离开了3D+4K+120帧CINITY高规格影厅的《双子杀手》,跟离开了这些影厅的观众一样,剩下的只有这117分钟,属于李安也属于观众的凝视和聆听。李安和他的观众,也就成了一对相约已久的,不可暂停、无法慢放和拒绝快进的生命共同体。

所以,只有在能够收容《比利·林恩的中场战事》和《双子杀手》的电影院里,才能在影片开始之前目睹导演的银幕现身,并听到李安面向他的观众说话。作为一位有幸感受到这一切的观众,笔者也正是在那个电影即将开始的瞬间,才突然意识到一种来自导演李安自身的心绪,那是一种深刻的孤独和恐惧。

时至今日,银幕上的一切跟影院里的观众之间,仍然存在着无法跨越的障碍,这也成为一个多世纪以来无数电影人前赴后继试图解决的技术难题;通过《比利·林恩的中场战事》,特别是通过《双子杀手》,李安总是希望借助最高规格的制作技术和呈现方式,让电影里的细节和内容能够“越过银幕来到观众的身边”;但在《双子杀手》第一次国内公映后,面对舆论的差评和观众的不解,李安开始疑惑地向观众提问:“现在只有我一个人这么拍,是我有问题,还是世界有问题?”

在拍摄《比利·林恩的中场战事》时,李安第一次尝试了一种改变电影生产与消费方式的最新技术,但没有使用一个如影片本身一样清晰的概念,成功地为这个即将到来的电影时代命名。如今,因《双子杀手》而倍感孤独的李安,仍然没有找到这个电影时代的命名方式。

或许,这个电影时代真的无法命名;也或许,李安所坚持的,只是“电影”本身。毕竟,等待了好多天,带着小马扎,跟随着人流奔赴露天电影的时代,已经一去不返;这也就意味着,“电影”被称为“电影”的时代,即将消失或者已经瓦解。未来已来,电影还在吗?

这就是李安的恐惧,也是电影失名前夜,李安跟观众共享的一场祭礼。

文 | 李道新

达利向但丁的一百次致敬

读懂常玉,便读懂了人间向往高洁的灵魂

“我”与祖国的深情私语

女人为什么要杀人?从“绝望主妇”到“致命女人”

两位诺奖作家的书买了吗?他们的电影也赶紧了解一下吧