摘要:医保支付改革是中国新医改的重中之重,早在2009年就确立为国家战略。然后,以DRG付费为例的新医保支付方式,历经十年努力,依然没有在医保支付上占据主导地位,也没有产生重构医疗供给侧激励结构的效果。在绝大多数试点中,都存在着科学主义、精英主义和神秘主义的倾向,导致行政力量在DRGs的分组、支付标准和质量保证等方面发挥主导作用。体现市场治理运作的供需双方谈判机制始终未能制度化,而市场机制所嵌入的社群机制运作,即医学学会-医院协会在游戏规则制定和执行中的协会治理,依然缺位。强化市场治理,激活社会治理,改善行政治理,是中国治理现代化的核心内容,也是新医改新时代推进医保支付改革前行的必由之路。

关键词:医保支付改革、疾病诊断组(DRGs)、激励结构、公共治理创新、社群治理

本文来源:《社会保障评论》,2019年7月第3期。

一、 导言:医保支付改革的战略意义

中国新医改已经进入了新时代。新时代新医改的方向在于推进医疗事业的公共治理创新,转变行政机制的运作方式,强化市场机制的作用,激活社群机制的活力,从而让政府、市场与社会形成互动协同治理的新格局。[1] 公共治理创新需要从医疗需求侧和医疗供给侧两方面同时入手,其中医保支付制度改革(以下简称为“医保支付改革”或“医保付费改革”)作为引入和完善市场机制的一种举措,在医疗供需两侧的改革起着关键性的纽带作用,具有战略意义。[2]

实际上,早在2009年发布的《中共中央 国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》(中发〔2009〕6号,以下简称“国家新医改方案”)就提出:“强化医疗保障对医疗服务的监控作用,完善支付制度,积极探索按人头付费、按病种付费、总额预付等方式,建立激励与惩戒并重的有效约束机制”。[3]在此,医保支付改革的战略地位就已得以确立。

但是,医保支付改革推进的前置条件是全民医疗保险覆盖90%以上的人口且医保支付水平大幅度提高,唯有如此医保机构才能成为医疗服务的首要购买方。随着基本医疗保障体系的人口覆盖面不断扩大,这一条件开始具备。自2011年起,国务院或有关政府部门几乎每年都发布涉及医保支付改革的国家级文件,敦促地方大力推进以多元付费方式的组合改变按项目付费独大的格局。各地也纷纷采取了一些试点措施。[4]2016年10月25日中国政府颁布的《“健康中国2030”规划纲要》再次明确:“全面推进医保支付方式改革,积极推进按病种付费、按人头付费,积极探索按疾病诊断相关分组付费(DRGs)、按服务绩效付费,形成总额预算管理下的复合式付费方式,健全医保经办机构与医疗机构的谈判协商与风险分担机制”。[5]至此,医保支付制度改革从部门政策上升为国家战略。

然而,迄今为止,医保支付制度改革的进展总体来说依然缓慢,这一点突出反应在医疗供给侧的激励结构并没有得到重构,如何遏制过度医疗依然是令人困扰的难题,国家新医改方案提出的“激励与惩戒并重的有效约束机制”依然没有建立起来。究其原因,除了一些供给侧的体制性障碍(如公立医院去行政化改革不利等)[6]之外,在医保支付改革的公共治理出现一定的偏差,即存在着行政机制主导的倾向,市场机制的作用未能充分发挥,而社群机制的作用尚处在有待激活的状态。

医保支付改革的要旨是以新医保付费方式的多元组合取代既往按项目付费主导的格局。这些新医保付费方式,如前所示,均载入了诸多中国政府政策文件。其中,针对住院服务的DRG付费,是中央政府明确鼓励地方加以积极探索的一种新付费方式,而这种医保付费一方面是世界各地医保机构(无论公立还是民营)针对住院服务的主导性付费方式,另一方面在中国已经有了广泛实施的坚实基础,一些DRG付费的试点也正在开展。与此同时,尽管很多地方的医保机构并未开始系统性开展DRG付费,但卫生行政部门已经开始推动医疗机构基于DRG进行绩效管理,这一措施为DRG付费的实施奠定了供给侧基础。

可是,总体来说,所有局部性的试点都在理念上、技术上和操作上存在着各式各样的问题,导致治理失灵,尤其是医院一直或明或暗地加以抵制,或者出现不少与改革目标相悖的行为,导致DRG付费改革未能在试点地区产生应有的效果,制约了试点的可持续性和可推广性。因此,总结既有试点的经验和教训,并参照国际经验,重构治理机制,快速推进DRGs系统的开发,将成为新时代新医改的新创举。

二、按疾病诊断组支付在中国的探索与试点

DRGs在1960年代诞生于美国,其研发初心是通过发掘临床诊疗路径相似和资源消耗数量相近的病例组合(case-mix)以利于医院的财务、质量和绩效管理。在1970年代末,一些医疗保险组织(既有公立也有私立的)很快将DRGs转化为医保支付工具,在美国的一些地方试行。1983年,由美国联邦政府主管的公立医疗保险Medicare(通译为“老人医疗保险”)针对住院服务开始实施DRG付费。[7]这是一个具有划时代意义的改革措施,不仅重塑了美国医疗服务业[8],而且对全世界医疗体制改革产生了深远的影响。随后,DRG付费在美国的覆盖面从老年病患拓展到所有病患。在世界各地,尤其是全民医疗保险体系较为健全的国家和地区,例如欧洲[9]、亚太地区[10]以及一些发展中国家[11],纷纷借鉴美国经验,在医保对住院服务的支付中,逐渐引入了DRG系统。

实际上,早在1990年,新生的DRG系统就引起了中国学者的关注。[12]由当时北京市医院管理研究所所长黄慧英和天津市医院系统工程研究所马骏研究员领导的团队,各自开展了独立研究并在1993-1994年间发表其研究成果。[13]由于当时医保人口覆盖率还很低,医保支付制度改革远未纳入议事日程,因此中国学者对DRGs的关注主要视之为医院管理的工具。实际上,这也符合当时的国际情况。在世界各地,DRGs首先是作为一种医院预算、绩效和质控管理的工具得到开发[14],后又进一步发展为政府与社会组织对医院进行绩效评估的工具,[15]再后才成为医保付费的工具。

(一)单病种付费/按病种付费:从地方探索到中央引领

自1990年代中期城镇职工基本医疗保险(以下简称“城镇职工医保”)建立以及2003年新型农村合作医疗(以下简称“新农合”)建立以来,有不少地方政府医保机构在学界的积极参与下发展出各式各样的单病种付费,这类实践后来在政府政策文件和学术文献中亦被称为“按病种付费”[16]。

单病种付费的地方探索始于城镇职工医保。早在1997年,黑龙江省牡丹江市医保机构就开始在城镇职工医保中实施单病种定额结算,[17]实属开先河之举,后拓展到城镇居民基本医疗保险(以下简称“城镇居民医保”),病种数从初期的662扩充到2010年的830,在医保控费上取得了一定的效果。[18]齐齐哈尔市也从2000年开始在城镇职工医保中实施单病种定额结算。[19]上海市医保机构自2004年起在二、三级医院对9个病种实行按病种付费[20],但拓展缓慢,到2010年病种数量仅为17个;[21]而且,自2010年起,上海市医保支付改革的施政重点从按病种付费转向了总额预算制。总体来说,按病种付费在很长一段时期内并不是城镇医保付费改革的重心。

新农合的情形也类似。早在2006年7月,江苏省常熟市开始面向新农合住院病人在30家定点医疗机构就30种疾病实施按病种结算。[22]据一份由卫生部新型农村合作医疗研究中心的调查显示,截止到2014年上半年,开展住院服务付费改革的新农合县域占比仅为47.23%,而其中有71.44%的县实施了按病种付费,这其中仅57.76%的县针对县级医疗机构和48.13%的县针对乡级医疗机构实施了按病种付费,无论是从医疗机构、支付金额、补偿人次来看都覆盖率偏低。[23]自2015年以来,随着新农合在很多地区逐渐与城镇居民医保合并,其付费改革探索的历史使命也就随之淡化并终结了。

与按病种付费相对应,有些地方医院试行了单病种收费,并开始探索按疾病诊断组对医院内部的住院服务质量进行管理,其中山东省济宁医学院附属医院于2004年4月开始了这一探索,是单病种收费与质量管理地方探索的先驱。[24]这一探索很快在国家层面受到重视。2004年8月,原国家卫生部办公厅发布《关于开展按病种收费管理试点工作的通知》,选择天津市、辽宁省、黑龙江省、山东省、河南省、陕西省、青海省的部分医疗机构开展试点。2011年,国家发展改革委和卫生部发布《关于开展按病种收费方式改革试点有关问题的通知》(发改价格〔2011〕674号)[25],并遴选出104个病种编制了《按病种收费推荐目录》(2011年版)。2017年,国家发改委、卫生计生委和人力资源社会保障部联合发布《关于推进按病种收费工作的通知》(发改价格〔2017〕68号),并将病种数从104增加到320,并编制了目录。[26]

单病种付费其实就是DRG付费的简化缩水版,其特点是选择常见的、简单的、单一的疾病诊断组(尤其是没有并发症),针对住院病例采用事前确定的统一付费和收费标准。世界银行在2010年发表的一份报告中将这些按病种付费的试验统称为“以病例为基础的付费”(case-based payment),并基于国内学者基于5个市县区和1个省(山东济宁市、陕西镇安县、重庆黔江区、宁夏银川式、上海长宁区和山东全省)提供的背景资料对其成效和缺陷进行了总结,认为这些试点固然产生了局部性或阶段性的控费成效,但也存在着一系列问题,即(1)病种组数过少,一方面导致病种覆盖面太窄,另一方面也导致尽管组内控费效应明显但总体控费效果不彰;(2)诊断操纵,即会诱导寻求收入最大化的医院设法增加收益较高病种的病例数,并将因个体因素导致成本较高的病例移出按病种付费的范围;(3)诱导供方增加重复住院;(4)诱导供方提供非必要性住院;(5)诱导供方降低住院服务品质或不提升品质。[27]

值得说明的是,无论是单病种付费还是更为精细的DRG付费,都属于以病例为基础的付费方式,只不过在病例分组(case grouping)的精细化程度上有别而已。[28]单病种付费的实施存在上述问题是预料之中的事情。在世界银行报告发表之后,中国学者对各地按病种付费实践的大量研究都以不同方式在不同程度上复述了既有的发现。可是,尽管制度设计存在着诸多激励扭曲效应,但按病种付费的实践依然在各地推行,而且如下文所述,在一些地方(如三明市)为更加精细的DRG付费改革提供了基础。据国家人力资源和社会保障部社保中心的调查,截止到2017年6月底,全国已经有71%的医保统筹地区开展了按病种付费,但绝大多数地区病种数过少,只有少数地区,即下文将详述的江苏淮安、广东中山和江西南昌,将窄覆盖的按病种付费升级为广覆盖的按病种分值付费。[29]在国家层面,按病种付费作为一种付费改革的方式也始终得到鼓励。2018年2月,国家人社部办公厅发布《关于发布医疗保险按病种付费病种推荐目录的通知》(人社厅函〔2018〕40号),向全国推荐了130个病种,希望各地在当年年底按病种付费的病种数不应低于100个。[30]

(二)DRG付费系统开发的国家级尝试

在推进全民医保的大背景下,DRGs作为医保支付方式开始受到各界的关注。作为中国新医改市场主导派的重要主张,北京师范大学2007年在为国务院医药卫生体制改革部际协调小组提供的“第七套新医改方案”中,将通过医保付费改革在医保机构和医疗机构之间建立全新的契约化市场机制作为新医改的核心战略,并具体提出,“付费机制的合理设计是撬动整个医药卫生体制改革的杠杆”,而付费机制改革的要点是:“普通门诊采取按人头付费”,“急诊、住院和专科医疗服务采取多元化付费方式。……尤其是对住院服务,采取以按病种付费(或DRGs)为主的多元化付费方式”。[31]第七套方案的执笔者在向国家提交方案之后就大力呼吁“改革医保付费机制迫在眉睫”。[32]如前显示,这一主张在2009年国家新医改方案中得到确立。

新医改在全民医保的推进上进展显著,到2012年,全民医保的目标基本上实现。[33]随着医疗保险人口覆盖面的拓宽和医保支付水平的提高,医保支付制度改革的条件逐渐成熟。2011年3月31日,国家人力资源与社会保障部在《关于进一步推进医疗保险付费方式改革的意见》(人社部发〔2011〕63号)中公布了医保支付改革的路线图,即(1)加强总额控制,探索总额预付;(2)结合门诊统筹的开展探索按人头付费;(3)结合住院门诊大病的保障探索按病种付费;(4)建立和完善医疗保险经办机构与医疗机构的谈判协商机制与风险分担机制。其中的第三项主要建议各地先开展单病种付费试点,但该文件同时也提及,“有条件的地区可逐步探索按病种分组(DRGs)付费的办法。” [34]同年7月4日,国家卫生部在《关于进一步加强新型农村合作医疗基金管理的意见》(卫农卫发〔2011〕52号)中要求各地认真总结支付方式改革的成效与经验,逐步扩大改革的试点范围,尤其提到“将住院统筹与按病种付费、按床日付费等支付方式改革相结合”。[35]

在此背景下,有两个国家级的DRG付费系统开发出来,分别是CN-DRGs和C-DRGs。

CN-DRGs的前身是北京版DRGs(BJ-DRGs)。实际上,北京市对DRGs的研究率先完成了从国际经验借鉴到本土化的过程。早在2006年,北京市卫生局牵头,与市人力资源和社会保障局、市发改委和市财政局联合成立按疾病诊断组预付制(DRGs-PPS)项目政府联席会议。2008年,BJ-DRGs开发完成,并于2009年开始由北京市卫生局陆续应用于医院绩效评价、临床重点专科评价、城乡医院对口支援评价等工作。[36]2011年,北京市人力资源和社会保障局选择了6家三甲综合医院,启动了DRGs付费试点,试点DRGs共有108组。[37]显然,这一试点过于谨慎,其病种覆盖面、医疗机构覆盖面和支付金额覆盖面太低,必然导致世界银行就单病种付费所指出的那些问题。果然,有研究表明,DRG付费有效减少了试点医院的DRG组内病患的住院费用增长以及降低了参保者自费水平,[38]这当然是可以预期的,但由于组数过少,这使得DRG付费对整体医疗费用的控制不可能也并未产生预期效果。与此同时,DRG付费系统作为引导资源配置的市场机制,在入组数量过少的情况下也不可能发挥作用。此外,由于种种原因,北京市DRG付费改革从试点到推广的进度比较缓慢。与上海市的情形类似,在经过了有限范围和有限病种的试点之后,北京市医保支付改革的施政重点也从按病种付费转向了总额预算制。作为全国瞩目的标杆,京沪两地的医保支付改革在学者中激起了激进与保守的议论。[39]

与DRG付费试点同步,北京市医院管理研究所与国家卫计委医政医管局合作,在BJ-DRGs 的基础上开发了CN-DRGs,由此第一个国家级DRGs版本形成了。2013年原国家卫生和计划生育委员会医政医管局下发了《关于印发疾病诊断相关分组(DRG)协作工作方案的通知》(医政管评价便函〔2013〕112号),在九个省级行政区将CN-DRGs纳入医院的绩效管理。2015年,医政医管局再次发文《关于进一步加强疾病诊断相关分组协作工作的函》(国卫医评价便函〔2015〕80号)》,在全国各地医院推广基于DRGs的绩效管理。由此,CN-DRGs成为第一个国家级的DRG系统,其DRGs分组方案(2014版)也于2015年公开出版。[40]据悉,CN-DRGs(2018版)已经开发完成,但到本文截稿为止尚未公开出版。CN-DRGs从未正式付诸于任何一个地方的医保付费实践。但由于CN-DRGs的分组方案具有公开透明性,很多提供医保支付服务的软件公司大多在一定授权的情况下基于CN-DRGs开发了分组器以及相应的付费管理软件,并在下文将要论述的DRG付费的地方探索中发挥了积极作用。

除CN-DRGs之外,另一个国家级DRG付费系统为C-DRGs(即Chinese DRGs)。该系统由原卫生部、原卫计委、现卫健委卫生发展研究中心受原国家卫生部规划财务司委托于2010年开始开发。汇集了近千名研究者历经6年的研究,C-DRGs系统于2016年问世。2016年10月18日,国家医改办和国家卫生计生委决定选择福建省三明市、广东省深圳市和新疆维吾尔自治区克拉玛依市作为首批试点城市应用C-DRG开展收付费改革试点工作,并确定于2017 年启动试点工作,2018 年底进行试点评估,2019 年力争将试点城市扩大到50 个,2020 年将扩大到100 个城市左右。[41]

然而,C-DRGs并未如计划所愿在全国各地展开试点。事实上,即便在三个试点地的进度也大不相同。具体进展情况截止到2019年3月底笔者撰写此文时尚未有权威的、公开的、系统性的评估,但可以肯定的是,远不如预期顺利。据笔者于2019年3月7日在实地考察中获知,深圳市在启动C-DRGs医保付费试点时决定有9家医院参与,但2019年1月1日才正式实施,而参与医院减为4家。三明市,正如下文所述,在C-DRG试点之前有了按病种付费的基础,在推进C-DRGs相对较为顺利。据笔者于2019年3月15日在实地调查中获知,经过一年多时间的调适,基于C-DRGs的医保付费系统于2018年初开始正式运行,覆盖该市所有医疗机构的绝大部分住院服务。克拉玛依市的C-DRG收付费改革依然在推进之中,其在2018年12月20日发布了C-DRG医院信息化及分级诊疗系统的政府采购招标公告,采购预算455万元,于2019年1月11日开标。[42]

三、 DRG付费系统开发的地方性探索

与国家级CN-DRGs和C-DRGs的开发几乎同步,各种地方性探索也在各地开展。在前述国家卫生部卫农卫发〔2011〕52号的推动下,一些地方政府在其主管的新农合中开始了DRG付费的探索。2013年,在以往实施住院按床日付费的基础上,云南省禄丰县开始对县级医疗机构实施本地化的DRG付费。[43] 2017年4月27日,在国务院办公厅印发《关于对2016年落实有关重大政策措施真抓实干成效明显地方予以表扬激励的通报》中,禄丰县公立医院综合改革获国务院表扬,成为云南省唯一获此殊荣的县,其DRG付费改革也开始在其所属的楚雄彝族自治州推广[44];国家财政部官网的报道赞之为“DRGs禄丰模式”,“开创了二级医院实施DRGs的先河”。[45]

福建省三明市是第一个在全域内实行从单病种付费过渡到DRG付费的地级市。2013 年3月,三明市人民政府批转了卫生局等机构下发的《三明市住院患者单病种付费工作实施方案(试行)》的通知(明政文〔2013〕67号),筛选30个病种在全市所有县级以上公立医院试行单病种付费。[46]同年6 月,三明市正式推行城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险、新型农村合作医疗“三保合一”,成立医疗保障基金管理中心,实行垂直管理,市级统筹,为基本医疗保障体系的去碎片化以及医保支付制度改革的改革提供了组织保障。2015年3月,三明市深化医药卫生体制改革领导小组发布《关于进一步完善三明市住院患者单病种付费工作的通知》(明医改组〔2015〕3号),在全市22家二级及以上公立医院就39种疾病开展单病种付费,符合条件的民营医院亦可开展单病种付费,单病种付费定额标准按二级医院定额标准执行。[47]2016年5月,三明市深化医药卫生体制改革领导小组汇同市卫计委和市医疗保障基金管理中心发布《关于开展住院费用全部按病种付费工作的通知》(明医管〔2016〕27号)[48],借助于CN-DRGs,正式在市域内所有县级及以上公立医院中实行DRG付费。自2016年6月1日开始生效的明医管〔2016〕27号,标志着三明市从范围狭窄的单病种付费迈向了覆盖面广泛的DRG付费,其DRGs的组数也增多到609个。2017年,三明市成为C-DRGs实施的试点城市,将其自行试点的DRG系统升级换代,2018年开始C-DRG付费系统试运行,共有796个组,覆盖96%的一般住院病例,但医保住院支付结算金额的覆盖率只有63%。

单病种付费的地方探索,无论病种数多寡,都具有一个共同的特点,即在每一个病种的支付标准上采用绝对价值法,支付标准金额根据历史/成本数据分析进行测算。与绝对价值法有所不同,一些地方的医保管理部门开展了卓有影响的创新,在支付标准确定上采用了相对价值法(俗称点数法)。相对价值观事先并不确定每一个病种的支付金额,而是确定一定的点数,点数高低反映不同病种之间医疗服务价值的相对权重,而每一个点的价值(即点值)要待年终结算之时才能获知。点值算法基本上是以当年试点医疗机构相关住院服务预算(决算时有所调整)总额为分母除以试点医疗机构申报的总点数。试点医疗机构最终所获支付金额为点值与其申报点数的乘积。

相对价值法的一大优势在于重构了医疗服务供给侧的激励结构,尤其是能有效遏制过度医疗。由于点值算法中的分子(即与DRG相关的住院服务预算决算额)基本上是一个定数,如果试点医疗机构普遍存在过度医疗行为,那么点数必然膨胀,点值必然缩水,其最终获得的支付金额并不会增多,但医疗机构声誉受损,依然得不偿失;如果一部分医疗机构或医生过度医疗,最终就会拉低点值,损害其他供方的利益,从而以内生的方式引致行业内部的自我监督。在市场机制和社群机制都能得到有序发育的地方,医学学会、医师协会、医院协会等社团组织会组织起来,建立并实施行业规范(例如全力推进标准化的临床诊疗路径),让医疗服务供方回归初心,按照其本身的职业伦理和行业规范提供服务。

在相对价值法DRGs的开发上,江苏省淮安市的“按病种分值结算”系统最具首创性,也最有影响力。自2003年10月起,淮安市开始在市直职工医保的付费上探索“按病种分值结算”,之后逐渐扩大保险覆盖和医院覆盖范围。[49]“按病种分值结算”被定位为中国版DRGs的雏形,具有过渡性质,但由于其建立与操作相对简单并能在短期内实现全病种覆盖,克服了以往单病种付费的弊端,因此在广东中山、江西南昌和新余、安徽芜湖和安庆、宁夏银川、山东东营、江苏宿迁、河北邢台等多个地区借鉴并推广运用。2014年,淮安市社会医疗保险基金管理中心所实施的“总额控制下的病种分值结算办法”,获得了中国管理科学学会颁发的管理科学奖(创新类)。[50]

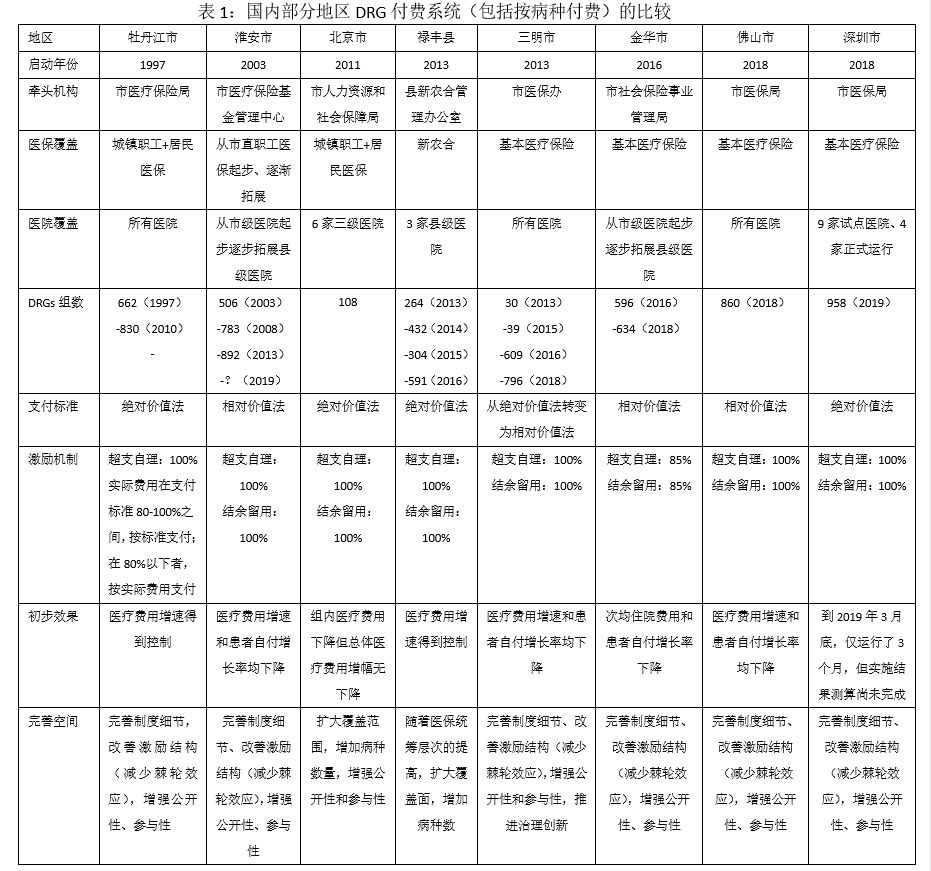

资料来源:根据本文所引证的涉及各地改革的参考文献、笔者的实地考察以及对一些地方改革主政者的访谈。

淮安版的按病种分值法付费,基本上依据出院主诊断分组,组数从2003年的500种增加到2018年的892种,根据历史医保支付数据测算相对权重,并根据其他考量就不同医疗机构的不同病种给出一定的加权系数。中山市自2010年启动的按病种分值法付费,对淮安版DRGs进行了调整,在分组上逐渐加上了手术和非手术处置方式考量,到2018年底,病种数多达4654个。国家人社部将中山市列为全国医保支付制度改革重点联系城市。[51]

2017年9月,广东省第28次深改组会议提出,要先行先试,“年底前按病种付费病种范围扩大到1000种”。2017年11月9日,广东省人力资源和社会保障厅与卫生和计划生育委员会联合发布《关于全面开展基本医疗保险按病种分值付费工作的通知》(粤人社函〔2017〕3457号),要求全省各地于2018年1月1日起开始实施按病种分值法付费。[52]广东省很多地级市并无按病种付费的经验,因此基本上借鉴中山模式,从无到有,以干中学的方式,在一年内实现了按病种分值付费的全覆盖。

浙江省金华市经过地方化调整,将淮安版按病种分值付费改造为“病组点数法”,完成了雏形版DRGs向相对价值法DRGs的转型,具有里程碑意义。自2016年7月1日起,金华市在市级7家医疗机构(占市级医保基金支付总量85%)面向一般性住院服务实施病组点数法付费,病组数为596,通过医保历史支付数据测算各病组的基准点数,并基于医保绩效考核指标达标情况设立点数奖惩措施。[53]2017年12月28日,金华市人社局、财政局、卫计局等多部门联合发布文件《关于印发金华市基本医疗保险住院付费办法的通知》(金人社发(2017)116号),要求该市所有医保统筹地区推进病组点数法付费。[54]2018年,随着县域医共体建设试点的推展,试点县级市东阳市政府于6月29日发布了《关于推进医疗健康服务共同体基本医疗保险费用实施支付方式改革的通知》(东政办发(2018)125号),自7月1日开始在医共体中实施病组点数法付费。

金华版DRGs的试点在广东省佛山市得到了复制和拓展。据笔者于2019年3月8日经过实地调研获知,在广东省政府2017年底发布即刻全面启动按病种分值付费的要求下,佛山市另辟蹊径,并没有如省内大多数地级市那样复制淮安-中山经验,而是直接借鉴了按病种分值付费的升级版──金华模式。但与金华医保尚未实现地级市统筹因而只能分级进行试点的情况有所不同,佛山市基本医疗保险早已实现了地级市统筹,因此从一开始就将点数法DRG付费系统直接覆盖了市域内所有共104家医疗机构的一般住院服务,并从2018年1月1日开始实施。实际上,在新支付方式开始实施之际,医保机构和医疗机构均不知道DRGs的分组情况、点数多寡和质控指标的选取,只知道在年底必须按照新办法进行结算。当年1-9月,经过艰难的数据清洗测算和多轮协商谈判,佛山市医保机构最后清理出860个病组,点数法DRGs付费系统的架构终告形成。佛山市医保机构明确承诺,DRGs组数和每一个组的基准点数将实施动态调整,每年公布一次。佛山市创造了以干中学方式一年内从无到有建立DRG付费系统的奇迹,其成功经验打破了DRGs极为复杂、难以速成的迷思,对于DRGs在全国范围内的推广具有标杆性意义。

四、反思:DRGs体系开发亟待治理创新

开发一个运作良好的DRG付费体系,需要有良好的治理。良好的治理(good governance),简称“善治”,依照第一代治理理论,需要政府和公共部门在公共事务的治理中践行公开性、透明性、参与性和问责性;依照第二代治理理论,需要政府、市场、社会的互动、协同、协作,以打破政府与市场、国家与社会二元对立、零和博弈的旧思维;正在发展中的第三代治理理论,则强调行政机制、市场机制和社群机制的互补嵌入性对于善治的重要性,这其中政府部门如何发挥自身行政力量的优势,增强市场,激活社会,是公共治理体系能否实现现代化并最终达致善治境界的关键。[55]

基于这一理论思考,DRGs系统的制度化需要公共治理创新,其要旨是改善行政机制的运作方式,充分发挥市场机制和社群机制的积极作用。DRG付费体系意味着医保机构与医疗机构之间关于购买医疗服务的公共契约订立。公共契约的订立无疑是市场机制的运作,这其中医保机构与医疗机构建立谈判协商制度是核心环节。2009年国家新医改方案早已明确要求:“积极探索建立医疗保险经办机构与医疗机构、药品供应商的谈判机制,发挥医疗保障对医疗服务和药品费用的制约作用。”[56]实际上,无论医保机构和医疗机构是不是公立组织以及在中国行政化的事业单位体制中公立医保机构和公立医疗机构有何行政级别,医保支付本质上都是一种市场购买行为,将医疗服务购买双方谈判协商机制制度化,这是医保支付改革的核心内容,也是新医改“建机制”战略的核心体现。

与此同时,医保支付契约化行为中市场机制的运作,需要社群机制发挥作用予以支撑。就DRGs系统的开发而言,无论是分组方案的形成、各组别支付标准的确立还是各组别质量保证指标的选择,都需要定点医疗机构临床医务人员所参加的医学学会分会以及医院管理协会的参与。进而,相对价值法DRG付费系统的运行,也将为社群机制的激活提供内生动力。如前所述,一部分供方或供方全体的机会主义行为,如在绝对价值法DRG付费系统中常见的诊断上爬(upcoding,即把病例尽量纳入高价疾病诊断组)、诱导住院(induced hospitalization,即尽量将轻病病人纳入以拉低平均资源消耗量)、风险选择(risk selection,即推诿重病病人以尽量减少平均资源消耗量)、分解住院(readmission,即诱导病患多次住院)等,在相对价值法DRG付费系统中,必将给全体供方或部分供方造成即时的利益受损,无论是声誉还是收入。由此,为了减少其利益受损,医学学会分会以及医院管理协会启动协会治理(associational governance)将成为一种内生发展需求,而政府改变行政机制的运作方式,发挥能促作用(enabling role)[57],将医保付费改革中一些重要事项的决定权赋权给学会和协会并提升其能力,是推进公共治理创新的要害。实际上,在相对价值法DRGs系统形成中,淮安市设立了机构互审机制,而医疗机构之间也有动力对过度医疗行为所导致的点数膨胀进行相互监督。在佛山市实施相对价值法DRG付费的一年间,有医疗机构就其他供方的过度医疗行为向医保局举报。由此可见,这种行业内相互监督的积极性已经产生,但如何转化为社群治理的制度建设,依然是有待发展的大业。

事实上,在中国既有的按疾病诊断组付费的所有试点中,都无一例外地存在着科学主义、精英主义和神秘主义的倾向。这种倾向,从公共治理的角度来看,可归结为行政机制的主宰性。由于存在着行政化的倾向,市场机制未能发挥积极作用,而社群机制还处在未激活的状态。正是由于一定程度上的治理失灵,导致DRGs系统的开发从整体上看呈现迟滞状态。少数地区(如佛山)能在极短的时期内初步建立DRG付费体系,亦归功于高度重视谈判协商机制的作用,高度重视供方的参与性,尽管其对市场机制的重视尚在初级阶段,而对社群治理的重视尚在萌芽阶段。

科学主义体现为将公共契约订立中以“科学计算”代替“市场谈判”。一般而言,所有试点地区均依靠或采纳特定研究团队设计的DRG付费系统及其委托公司开发的软件进行分组测算、价格(或点数)确定以及绩效考核指标的选取,高度依赖于历史数据计算,然后以近乎于行政命令的方式在其管辖的医保统筹地区面向特定的试点医疗机构加以实施。尽管医保机构与医保定点医疗机构并没有行政隶属关系,但由于在特定医保统筹地区,医保机构是单一付费者,而且是公立机构,在政府部门惯习的行政机制自然会成为医保支付治理的常态。更有甚者,无论是就DRGs的分组动态形成,支付标准的动态确定以及质量标准指标的动态更新,均基于医保方技术团队的“科学测算”以及少量医学专家的技术咨询,而“科学测算”的方式及其结果并没有完全向供方公开,更谈不上向全社会公开。尽管在医保机构与医疗机构之间存在着一定程度的谈判协商,但医保机构扮演着游戏规则制定者和解说者的角色,医疗机构则大多处于被动状态,成为游戏规则的接受者。在此过程中,很少看到医学学会和行业协会以集体谈判者的身份出现在协商谈判之中。

至于“科学测算”的算法,据各种有关DRGs系统开发的专业文献所称,有成本数据测算法和历史数据测算法两种。前者需要对医疗服务所涉及的非人力资源消耗和人力成本进行实时跟踪和测算,后者则需要对医保支付和诊疗手段的历史数据进行大样本分析。一般认为前者比后者“更科学”,而仅仅采用后者的按病种分值付费(即淮安模式)仅仅是雏形版DRGs。

实际上,依靠“成本数据测算法”来确定分组和价格,恰恰是计划经济的核心理念,而这样的理念在经济学中早被证明是不成立的,[58]因为信息不完备问题(其分散性、不确定性和不对称性等)导致根本无法依据成本测算价格进而制定经济计划;[59]在中国的实践中,即便是对远比医疗服务价格简单的粮食价格进行“科学测算”都是不可能完成的任务,勉力为之的结果就是粮食统购统销制度根本无法具有可持续性。就医疗服务而言,对其中所消耗的非人力资源(如药品、耗材等)进行全样本测算是完全不可能,基于代表性小样本尚有可能进行成本测算,但这一测算本身的成本将很高,不仅耗费大量人力、时间和金钱,而且极有可能不具有地方性,即测算结果不符合当地实际情况;但对人力成本,根本无法进行“科学测算”。实际上,人力成本的高低在很大程度上取决于供需关系,而供给则却取决于不同病种诊治本身的技术难度、执业风险、资源配置(如是否能流动)、发展水平等多种因素。关键是,基于小样本的成本测算,无论是否包含人力成本,实际上只不过是对小样本所代表的局部资源消耗现状的承认,但这种承认是否能对小样本之外的地区产生指导意义,是大可商榷的。

基于历史数据测算,当然能为DRGs系统中分组和各组价格(无论是绝对价值还是相对价值)提供一定的参考,但由于医疗供给侧普遍存在着过度医疗行为(否则也没有必要实施医保支付改革),而过度医疗行为在不同的医疗机构、医生和在不同的时期呈现出多样化,这就导致大样本的历史数据测算根本无法达成广覆盖的疾病诊断组的发现。用技术性语言来说,就是很多疾病诊断组的变异系数较高,显示出其所消耗的资源并不呈现相近性;通俗讲,就是即便是同一种病,诊疗方法五花八门,费用水平参差不齐,无法归为一组。这一难题可以通过缩小样本量得到部分解决,但以小样本为基础的分析结果,在不同的地方如果不进行实时实地的调整,难以完成本地化。这就是C-DRGs除了在拥有本地化单病种付费经验的三明市之外,在其他地方的试点进展未如预期、也未能如期在更多地方开展试点的原因之一。

精英主义与科学主义是如形随形的。在行政化的医保支付系统政策制定过程中,承担系统设计的研究团队会通过资深专家咨询(一般是通过座谈和评审)的方式提升其各项测算的“科学性”,但这种科学主义-精英主义式的参与,与善治要求的参与性深度和广度相比,还有很大的距离。正如前文所述,医保支付体系尤其是DRG付费体系的设计,绝非由少数资深专家参与所形成的研究团队经过“科学测算”所能决定;恰恰相反,无论是DRGs分组的动态调整、单组支付标准的设定以及医疗服务品质标尺的设定,均需要通过供需双方深入细致的谈判和协商来解决。

在医保机构和医疗机构之间所建立的谈判制度中,需方的谈判者自然是医保机构及其研究团队,而供方的谈判者参与者则需要各种医学学会、医师协会和医疗行业协会的参与。其中,就每一个特定的疾病诊断组,相关专业性医学学会和医师协会动员起来,就分组可靠性、标准诊疗路径的建立、非人力资源投入量、人力成本的合理范围、风险系数的估算、技术难度的确定、技术创新的可能性评估、供给短缺性、质量保障标尺选择等诸多方面,通过社群机制的运作达成一定的共识,并在此基础上有效参与供需双方的谈判,是非常重要的。

在绝大多数试点地区,当地医疗机构及其社会组织并没有广泛和有效的渠道积极参与到DRGs系统的开发之中,因此对这一工作的抵触情绪俯拾皆是。但也有少数例外,佛山市在不到一年内从无到有建立了DRG付费系统,其成功的关键在于医保机构与当地医疗机构以科室为单位进行了5轮详尽的协商,就分组和点数建立了阶段性共识。可以说,让社会治理发挥积极作用,是“佛山奇迹”的关键。

神秘主义是科学主义和精英主义的副产品。在几乎所有的DRGs试点地区,分组方案都没有向当地的医疗机构公开;更有甚者,有些试点地区,如笔者实地考察过的深圳市和三明市,分组器甚至没有向当地的医保机构公开。由此,DRG付费系统不仅无法实施实时动态调整,而且也阻碍了本地化的进程。与此同时,分组器神秘主义还造成了各地DRGs数据碎片化。实际上,DRGs系统本应是一个三支柱系统,即付费系统、监管系统和管理系统,其操作者分别是各地医保局、卫健局和医疗机构。但是,就迄今为止的试点而言,三支柱系统并未建立起来,要么是单支柱(即仅有付费系统,尤其是各种单病种付费;或仅有管理系统)、要么两支柱(即仅有付费系统+监管系统或付费系统+管理系统);而且,作为三支柱系统中的核心,分组方案,并不统一,导致基于DRGs的付费、监管和管理无法协调。

归根结底,科学主义是一种唯理主义思维所支配的理念和行为模式,在现实中构成了计划经济的哲学基础,其特征是将基于科学计算的理想理性强加于基于自身利益最大化的实践理性之上。然而,科学主义的实践常常导致科学计算的反面,这在计划经济体制的崩溃中得到了证明。[60]但是,计划经济的遗产并不会随着中国伟大的改革与开放实践而自动消失,其深层的科学主义理念依然在不同领域以不同的方式和程度影响着诸多主体的行为。

科学主义呈现的是对“理性”的迷信,并未显示对科学研究成果的尊重。事实上,受到行政化理念和治理惯习的影响,市场机制的积极作用没有充分发挥出来,这在一定程度上也缘于医保支付改革的主导者未能充分体认经济学对市场机制的科学研究成果。除了存在着大量买者和卖者的竞争性市场之外,市场机制经常发生在仅有少量买者和供方之间的契约化行为,而医保支付恰恰就是这种情形。就契约关系的建立而言,激励机制的设计是核心[61];有关激励机制设计的经济学研究成果,为多位经济学家赢得了诺贝尔经济学奖,但这些科学研究的成果却极少在中国各行各业的契约化实践中得到广泛应用,医保支付改革这一领域也不例外。医保支付改革的初心其实是达成激励相容性目标,即把激励搞对(getting incentive right),从而使医疗机构和医生按照医学技术伦理和社会道德规范行为与其利益最大化相容。因此,尽管医保支付改革是控费利器,但其目的是改变规范的行为。从技术的角度来看,医保支付改革的中国探索蹒跚而行,在一定程度上缘于激励机制的设计不当。医保支付制度改革在游戏规则的细节上设计不当,就无法形成良好的激励结构,从而引致激励扭曲或错配,无法引导供方的行为符合公益性。

西谚云:魔鬼藏在细节里。细节之一,在DRGs付费系统中,关键性的游戏规则在于总额预算的形成。几乎所有试点地区都采取基于过去三年或上一年结算金额加上增长率的算法确定当年预算,但这一游戏规则会导致经济学中所谓的“棘轮效应”(ratchet effects),即计划者、管理者或付费者将未来的目标基于过去的绩效时,被管理一方就没有积极性提升现在的绩效。棘轮效应广泛存在于计划经济之中,也存在于非计划经济体制下大型组织以及政商关系之中。这一现象自被专研计划经济的学者发现之后,经过如诺贝尔经济学奖得主梯若尔等学者所进行的数理建模分析,[62]现在已经成为市场机制激励机制设计理论的一个常识。可是,这一常识在DRGs系统的开发乃至整个医保支付改革上都没有得到重视。医疗机构出于对来年医保支付预算总额核定值下降的担心,都倾向于每年都让申请核拨的医保支付总额超支。据笔者在三明市实地调查时得知,当地医保管理部门认为,在经过多轮、多维的控费管制之后,尤其是在实施了DRG付费之后,过度医疗(而不是服务不足)依然是当地医疗供给侧的痛点。在区域总额预算制中游戏规则的棘轮效应没有消除之时,这一痛点也不会消失。实际上,消除这一痛点的方法很简单,就是采用零基预算。这意味着医保公共预算制度建设必须引入新的理念,借鉴公共财政中新的科学研究成果。对此,笔者将另文详加论述。

细节之二,如何处置医保支付的超支和结余,是通过医保支付改革重构供给侧激励结构的关键。只有设立“超支分担、结余留用”的游戏规则,医疗机构才会产生控制非人力成本的积极性和主动性。可是,一些地方的试点,把此项游戏规则设立为“合理超支分担、适当结余留用”(参见表1)。如此一来,医保机构必将就哪些超支合理、哪些结余适当进行精细化稽核,而精细化稽核在一定程度上又让按项目付费回归。

医保支付改革的推进具有高度的技术性,这导致中国在这方面的探索跟不上新医改新时代的要求。要推进以DRG付费系统为代表的医保支付制度改革,不仅需要克服技术难关,更要推进理念更新和治理创新。这必须依赖于地方政府发挥首创性、积极性、创新精神和专业精神,通过治理创新消除医保支付改革的痛点和难点。医保支付制度改革的核心是让公共契约模式中的市场机制发挥基础性作用,而这一点的关键在于医保机构与医疗机构之间谈判制度的运作。市场机制单独发挥以达致善治的可能性微乎其微,善治的实现必须仰赖于市场机制嵌入到社群机制和行政机制的协同性运作之中。要达成医保支付改革的善治,需要政府、企业、社会(其中既包括医疗机构,也包括学会-协会组织以及学术研究机构)形成多方合作伙伴关系。

在DRG付费系统的制度化过程中,社群机制运作的体现在于各类医学学会、医师协会和医院管理协会基于行业规范和当地社会经济生活的实际情况,对诸多技术性因素达成广泛的共识。行政机制运作的体现在于卫生行政部门和医保管理部门运用行政力量助推学会-协会发挥积极的作用,同时在供需双方谈判的制度建设发挥主导作用。助推是行政治理模式创新的核心。[63]企业所扮演的角色是将政府协调下供需双方谈判的结果系统化、软件化。与此同时,作为第四方的学界,一方面可以通过专业性的技术分析为供需双方提供公共知识,另一方面也能在协调和组织学会-协会的参与上扮演积极的角色。在公共管理理论中,这样的角色被称为“跨界协调者”,而以供需双方以及政府之外出现的第四方身份参与到治理体系中的学界,本身就是跨越国家与社会边界的跨界者,有可能扮演好跨界协调者的角色。四方合作伙伴网络的建立,并在其中让行政、市场和社群机制发挥协同作用,包括DRG付费系统开发在内的整个医保支付改革治理创新的核心内容。

然而,时至今日,如上所述的医保机构与医疗机构的价格谈判制度并没有建立起来,这在许多地方DRG付费系统的设计和试点中也有所体现。由于社群机制在价格谈判中没有发挥应有的积极作用,DRG付费系统开发和实施中的市场机制也无法运作良好。与此同时,尽管在相对价值法DRG付费系统的试点中,医疗行业内部已经形成了相互监督、自我规范的内在动力,但基于协会治理的新社群治理机制尚未形成,亟待政府通过行政力量的助推让社会治理运转起来。同时,学界对于市场机制的运作,社群机制的激活,行政机制的改善,也亟待呈现更加成熟的研究成果。

强化市场治理,激活社会治理,改善行政治理,是中国治理现代化的核心内容,也是新医改新时代推进医保支付改革前行的必由之路。

注释

[作者简介]顾昕,浙江大学公共管理学院教授,浙江大学社会治理研究院首席专家,浙江大学民生保障与公共治理研究中心高级研究员

[基金项目] 2019年度浙江省哲学社会科学优势学科重大资助课题“走向去碎片化和去行政化:医疗保障局与新时代中国医疗事业的公共治理创新”(19YSXK02ZD)的阶段性成果。

[1]顾昕,“新时代新医改公共治理的范式转型──从政府与市场的二元对立到政府-市场-社会的互动协同”,《武汉科技大学学报(社会科学版)》2018年第6期(第20卷第6期),第589-600页。

[2]顾昕,“走向公共契约模式——中国新医改中的医保付费改革”,《经济社会体制比较》2012年第4期,第21-31页。

[3]《中共中央 国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》(2009年3页17日),北京:人民出版社,2009年,第18页

[4]人力资源与社会保障部社会保险事业管理中心编,《医疗保险付费方式改革经办管理城市实例》,北京:中国劳动社会保障出版社,2012年;张朝阳主编,《医保支付方式:改革案例集》,北京:中国协和医科大学出版社,2016年。

[5]《“健康中国2030”规划纲要》全文,参见中国政府网:http://www.gov.cn/zhengce/2016-10/25/content_5124174.htm

[6]顾昕,“公立医院去行政化:医保支付制度改革的制度基础”,《中国医疗保险》2017年第3期,第20-26页。

[7]Jennie Jacobs Kronenfeld, Medicare. Santa Barbara, CA: Greenwood, 2011, pp. 39-40.

[8]Rick Mayes and Robert A. Berenson, Medicare Prospective Payment and the Shaping of U.S. Health Care. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2006.

[9]Merce Casas and Miriam M. Wiley (eds.), Diagnosis Related Groups in Europe: Uses and Perspectives. Berlin: Springer-Verlag, 1993; Reinhard Busse, Alexander Geissler, Wilm Quentin, and Miriam Wiley (eds.), Diagnosis Related Groups in Europe: Moving Towards Transparency, Efficiency and Quality in Hospitals. Maidenhead, UK.: Open University Press, 2011.

[10]Peter Leslie Annear and Dale Huntington (eds.), Case-based Payment Systems for Hospital Funding in Asia: An Investigation of Current Status and Future Directions. Geneva: World Health Organisation, 2015.

[11]Inke Mathauera and Friedrich Wittenbecher, “Hospital payment systems based on diagnosis-related groups: experiences in low and middle-income countries”, Bulletin of World Health Organization, Vol. 91, No. 10 (2013), pp. 746-756A.

[12]马骏,“DRGs的意义、内在特性及有关政策性的研究”,《中国医院管理》1990年第8期,第20-23页;王佐锋、杨宝五、曹玉敏,“对单病种住院医疗费的调研及DRGs方案的探讨”,《中国医院管理》1990年第9期,第13- 16页

[13]北京市医院管理研究所,《DRGs在北京地区医院管理可行性研究论文集》,1993年10月;黄慧英,“诊断相关分类法在北京地区医院管理中的可行性研究”,《中华医院管理杂志》1994年第3期, 第131- 149页;马骏,“DRGs 系统新模式的研究”,《中国医院管理》1994年第9期,第10- 13页。

[14]D. Burik and J. G. Nackel, “Diagnosis-related groups: tool for management”, Hospital & Health Services Administration, Vol. 26, Issue (1981), pp. 25-40.

[15]Francesco Taroni, “Using Diagnosis-Related Groups for Performance Evaluation of Hospital Care”, in Reiner Leidl, Peter Potthoff, and Detlef Schwefel (eds.), European Approaches to Patient Classification Systems: Methods and Applications Based on Disease Severity, Resource Needs, and Consequences. Berlin: Springer-Verlag, 1990, pp.52-68.

[16]张歆、王禄生,“按病种付费在我国新型农村合作医疗试点地区的应用”,《卫生经济研究》2007年第2期,第20-21页。

[17]荆辉,“住院费用单病种结算在医疗保险中的应用”,《卫生经济研究》1998年第7期,第20页。

[18]潘利,“牡丹江 病种付费14年 费用控制见实效” ,《中国医疗保险》2010年第6期,第45-46页。

[19]刘忠义,“齐齐哈尔:病种定额结算三方受益” ,《中国医疗保险》2010年第6期,第46-47页。

[20]杨炯、方朕、俞传芳、谭申生,“上海市按病种付费现状分析及思考”,《中国卫生质量管理》第21卷第2期(总第117期),2014年3月,第35-37页。

[21]罗娟、汪泓、吴忠,“基于DRGs模式的上海医疗保险支付研究”,《现代经济信息》2012年第12期,第259-260页。

[22]李婷婷、顾雪非、冯奥、张振忠,“常熟市新农合按病种付费实施效果分析”,《中国卫生经济》2010年第5期,第46-48页。

[23]程念、付晓光、杨志勇、汪早立,“全国新型农村合作医疗支付方式改革现状及问题研究”,《中国卫生经济》2014年第11期,第26-28页。

[24]武广华主编,《病种质量与病种付费方式》,北京:人民卫生出版社,2006年。

[25]此文件文本,参见中国政府网:

http://www.gov.cn/zwgk/2011-04/07/content_1839370.htm

[26]此文件文本,参见国家发改委官网:

http://www.ndrc.gov.cn/zcfb/zcfbtz/201701/t20170116_835180.html

[27]World Bank, Health Provider Payment Reforms in China: What International Experience Tells Us. Washington, D.C.: The World Bank, 2010.

[28]Sheila O’Dougherty, Cheryl Cashin, Evgeniy Samyshkin, Ainura Ibraimova, Alexander Katsaga, Evgeniy Kutanov, Konstantin Lyachshuk, and Olga Zues, “Case-Based Hospital Payment Systems”, in John C. Langenbrunner, Cheryl Cashin, and Sheila O’Dougherty (eds.), Designing and implementing health care provider payment systems, pp. 125-213.

[29]董朝晖,“130 个病种等待扩大和细化”,《中国卫生》2018年第5期,第27-28页。

[30]此文件文本,可随时下载于国家人力资源和社会保障部官方网站:

http://www.mohrss.gov.cn/gkml/zcfg/gfxwj/201802/t20180223_288675.html

[31]顾昕,《走向全民医保:中国新医改的战略与战术》,北京:中国劳动社会保障出版社,2008年,第17-20页。

[32]顾昕、高梦滔,“改革医保付费机制迫在眉睫”,《中国社会保障》2007年第10期,第44-45页。

[33]Hao Yu, “Universal Health Insurance Coverage for 1.3 Billion People: What Accounts for China’s Success?”. Health Policy, Vol. 119, No. 9 (2015), pp.1145-1152.

[34]此文件文本,可随时下载于国家人力资源和社会保障部官方网站:

http://www.mohrss.gov.cn/SYrlzyhshbzb/shehuibaozhang/zcwj/yiliao/201105/t20110531_86871.html

[35]此文件文本,可随时下载于原国家卫生和计划生育委员会官方网站:

http://www.nhfpc.gov.cn/jws/s6476/201107/21b0eddb55c64cd8b0ab3fe56e2588f6.shtml

[36]邓小虹、张大发、吕飞宇、胡牧,“北京DRGs-PPS的组织实施”,《中华医院管理杂志》2011年第11期,第809-812页;简伟研、卢铭、胡牧,“北京诊断相关组(BJ-DRGs)分组效果的初步评价”,《中华医院管理杂志》2011年第11期,第854-856页。

[37]邓小虹主编,《北京DRGs系统的研究与应用》,北京:北京大学医学出版社,2015年。

[38]Jian, W., Ming Lu, Kit Yee Chan, Adrienne N Poon, Wei Han, Mu Hu, and Winnie Yip, “Payment Reform Pilot in Beijing Hospitals Reduced Expenditures and Out-Of-Pocket Payments Per Admission.” Health Affairs, 34, no. 10 (2015): 1745-1752.

[39]高巍、张贵民,“京沪:激进与保守之辩”,《中国医院院长》2011年第24期,第45-47页。

[40]北京市医院管理研究所、国家卫生和计划生育委员会医政医管局联合编写,《CN-DRGs分组方案(2014版)》,北京:中国医药科技出版社,2015年。

[41]张振忠、江芹、于丽华,“全国按疾病诊断相关分组收付费规范的总体设计”,《中国卫生经济》2017年第6期,第5-8页。

[42]参见克拉玛依市政府采购网:http://zfcg.xjcz.gov.cn/mos/cms/html/110/1232/201812/397964.html

[43]李润萍,“云南禄丰:按疾病诊断相关分组付费”,《中国卫生》2017年第3期,第65-66页。

[44]李承韩,“禄丰实施医保DRGs付费方式改革——医院主动控费用 群众看病得实惠”,《云南日报》2018年4月26日,载云南网:

http://health.yunnan.cn/html/2018-04/26/content_5179075.htm

[45] “禄丰县DRGs付费制度改革工作独树一帜”,载国家财政部官网:http://www.mof.gov.cn/xinwenlianbo/yunnancaizhengxinxilianbo/201708/t20170802_2664144.htm

[46]该文件,参见三明市人民政府官网:

http://www.sm.gov.cn/fw/ggfwpt/ylws/zxxx/201304/t20130401_300581.htm

[47] 该文件,参见三明市人民政府网:

http://www.sm.gov.cn/zw/ztzl/shyywstzgg/zcwj/201503/t20150318_272206.htm

[48]该文件,参见三明市医疗保障网:http://www.smygzx.com.cn/detail.do?method=viewPublish&eid=5136

[49]王樱,“总额控制下按病种分值结算体系建设实践与思考——基于淮安市15年经验总结与回顾”,《中国医疗保险》2018年第12期,第16-19页。

[50]相关新闻报道及获奖名单,参见中国社会科学网:

http://www.cssn.cn/glx/glx_xh/201407/t20140714_1252155.shtml

[51]隋胜伟,“按病种分值付费 中山经验获肯定”,《中山日报》2018年11月15日,参见中山网政务频道:

http://www.zsnews.cn/wz/index/view/cateid/40/id/575127.html

[52]李锦汤、张艳纯、李劲佩,“广东全面开展按病种分值付费的进程和初步成效”,《中国医疗保险》2018年第1期,第?页。

[53]杨燕绥、廖藏宜,“医保助推三医联动重在建立机制——以金华医保为例”,《中国医疗保险》2017年第9期,第11-13页;邵宁军、严欣,“金华医保‘病组点数法’付费改革成效评析”,《中国医疗保险》2018年第4期,第41-43页。

[54]该文件,参见金华市人力资源和社会保障局官网:

http://www.jhlss.gov.cn/zcfg/201712/t20171228_1838418_1.html

[55]顾昕,“走向互动式治理:国家治理体系创新中国家-市场-社会关系的变革”,《学术月刊》2019年第1期,第77-86页。

[56]《中共中央 国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》(2009年3页17日),北京:人民出版社,2009年,第17页。

[57]顾昕,“能促型国家的角色:事业单位的改革与非营利组织的转型”,《河北学刊》2005年第1 期, 第11-17页。

[58] (西班牙)赫苏斯·韦尔塔·德索托著,《社会主义:经济计算与企业家才能》,朱海就译,长春:吉林出版集团有限责任公司,2010年。

[59] (匈牙利)雅诺什·科尔奈著,《社会主义体制:共产主义政治经济学》,张安译,北京:中央编译出版社,2007年,第120-123页。

[60] (奥地利)弗里德里希·A·哈耶克著,《科学的反革命:理性滥用之研究》,冯克利译,上海:译林出版社,2012年。

[61] (美国)唐纳德·E·坎贝尔著,《激励理论:动机与信息经济学》(第二版),王新荣译,北京:中国人民大学出版社,2013年。

[62] Xavier Freixas, Roger Guesnerie, and Jean Tirole, “Planning under Incomplete Information and the Ratchet Effect”, Review of Economic Studies, Vol. 52, No. 2 (1985), pp. 173-191.

[63] (美国)理查德·泰勒、卡斯·桑斯坦著,《助推:如何做出有关健康、财富与幸福的最佳决策》,刘宁译,北京:中信出版社,2015年;卡斯·桑斯坦著,《为什么助推》,马冬梅译,北京:中信出版社,2015年。