作者:张朝阳/泉州市城市规划设计研究院 总工程师刘中游/泉州市城市规划设计研究院 工程师 张子儒/东南大学交通学院 学生-----

----- 泉州是国务院首批公布的24个历史文化名城之一,古城保护与交通发展面临严峻挑战。本文以问题为导向,以历史文化名城保护为前提,结合城市双修,提出通过打造公交+慢行为主导的绿色交通出行模式、控制小汽车交通需求、完善古城道路微循环、推进交通小区化管理以及提升旅游交通等方面的策略与行动,改善古城交通,促进古城复兴。-----

-----泉州古城始建于唐,面积约6.41平方公里,至今已有一千三百多年历史。古城因呈鲤鱼形态又称“鲤城”,其内部道路呈鱼骨状形态,脉络分明,多元历史文化元素散布其中。但是随着城市机动化的迅速发展,加上古城区仍承担中心市区重要的城市职能,原本狭窄的古城道路面临着巨大的交通压力,交通系统设施差、次序乱。且由于城市格局、文物保护、资金等诸多因素的制约,古城保护与交通发展面临严峻挑战。2014年泉州荣获“东亚文化之都”美誉并以此契机实施古城复兴计划,2017年泉州市政府工作报告提出坚持古城提质,让古城“见人,见物,见生活”,做好“留形、留神、留人”的文章,开展城市双修工作。本文从古城现状交通问题出发,借鉴其他古城交通发展的成功经验,结合自身古城的特色,以尊重古城历史街巷肌理为前提,对适合自身古城特点的交通发展模式及交通改善规划策略的思考探索,结合城市双修实践,以供缓解古城交通和其他遇到类似问题的城市参考。1 古城保护与交通发展面临的挑战

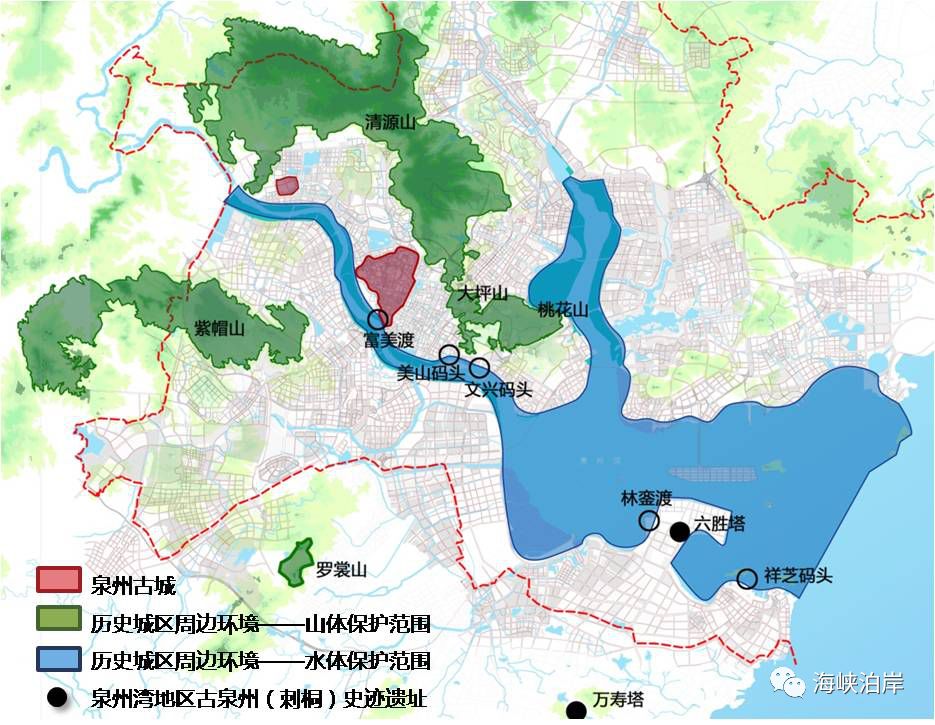

1.1保护卓见成效,但机动化冲击严重古城北枕清源山,南临晋江,形成 “山—城—江”互一体的城市格局完整,呈独特的“鲤鱼”形态,天际线保护较好,街道尺度宜人,“留形”卓见成效。如图1所示。

图1 泉州古城“山-城-江”格局及古城风貌由于新城环抱古城的格局,加上近年来城市机动化交通的快速发展,古城历史格局面临现代化、机动化交通的挑战。如图2所示。

图2 新城环抱古城的格局与古城机动化冲击

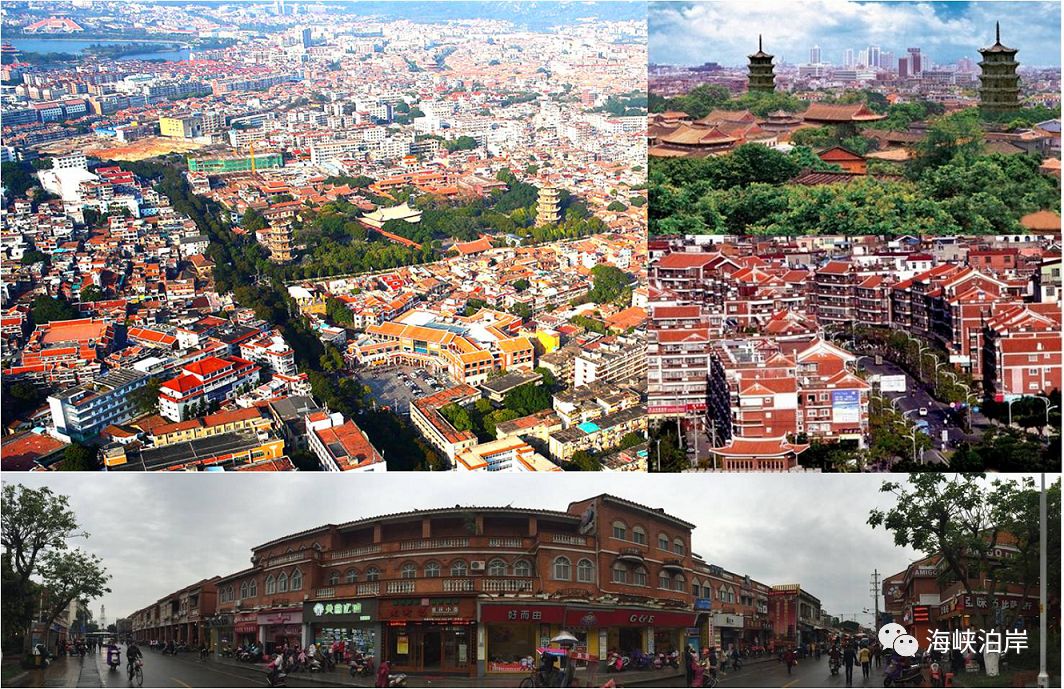

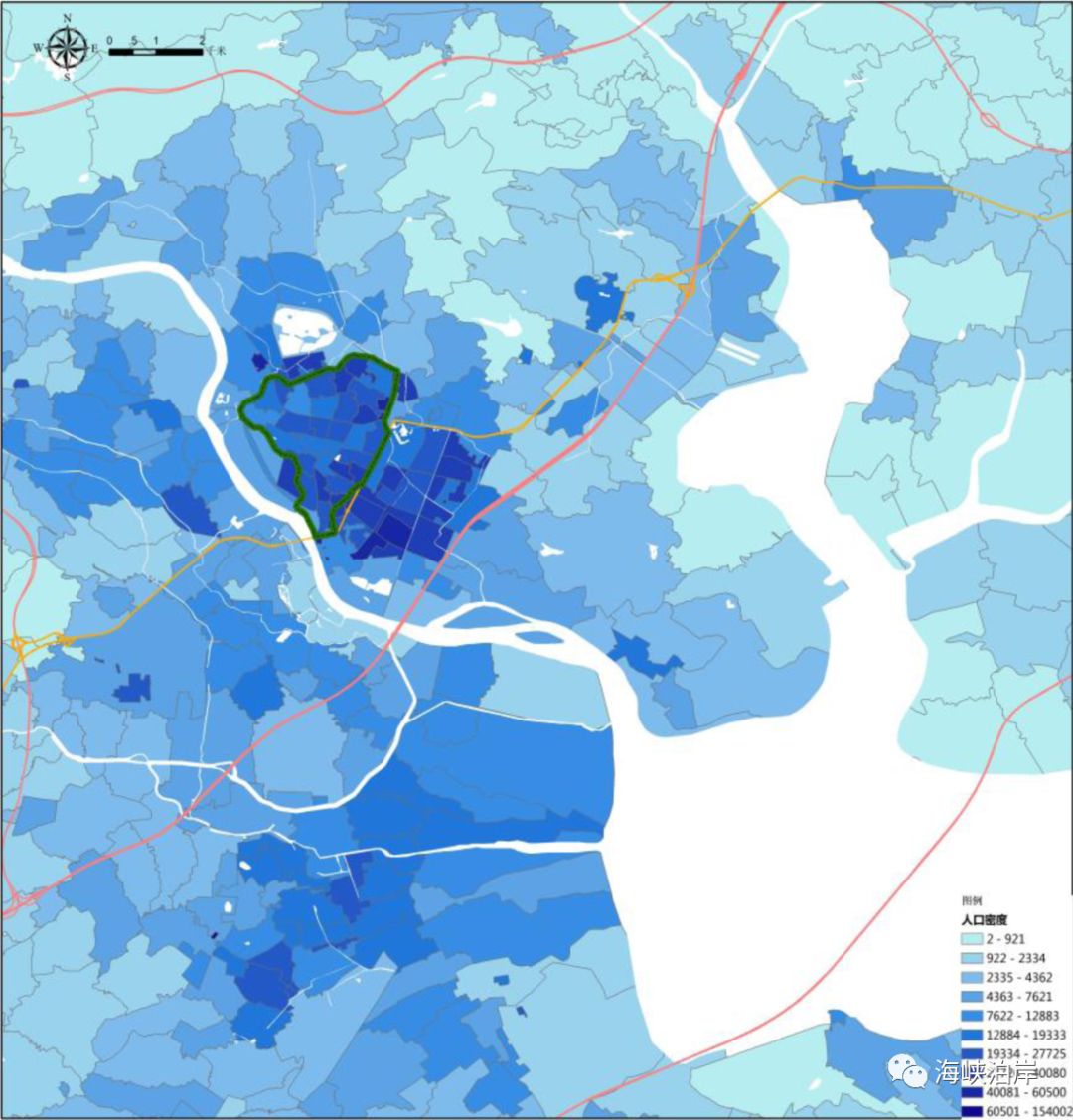

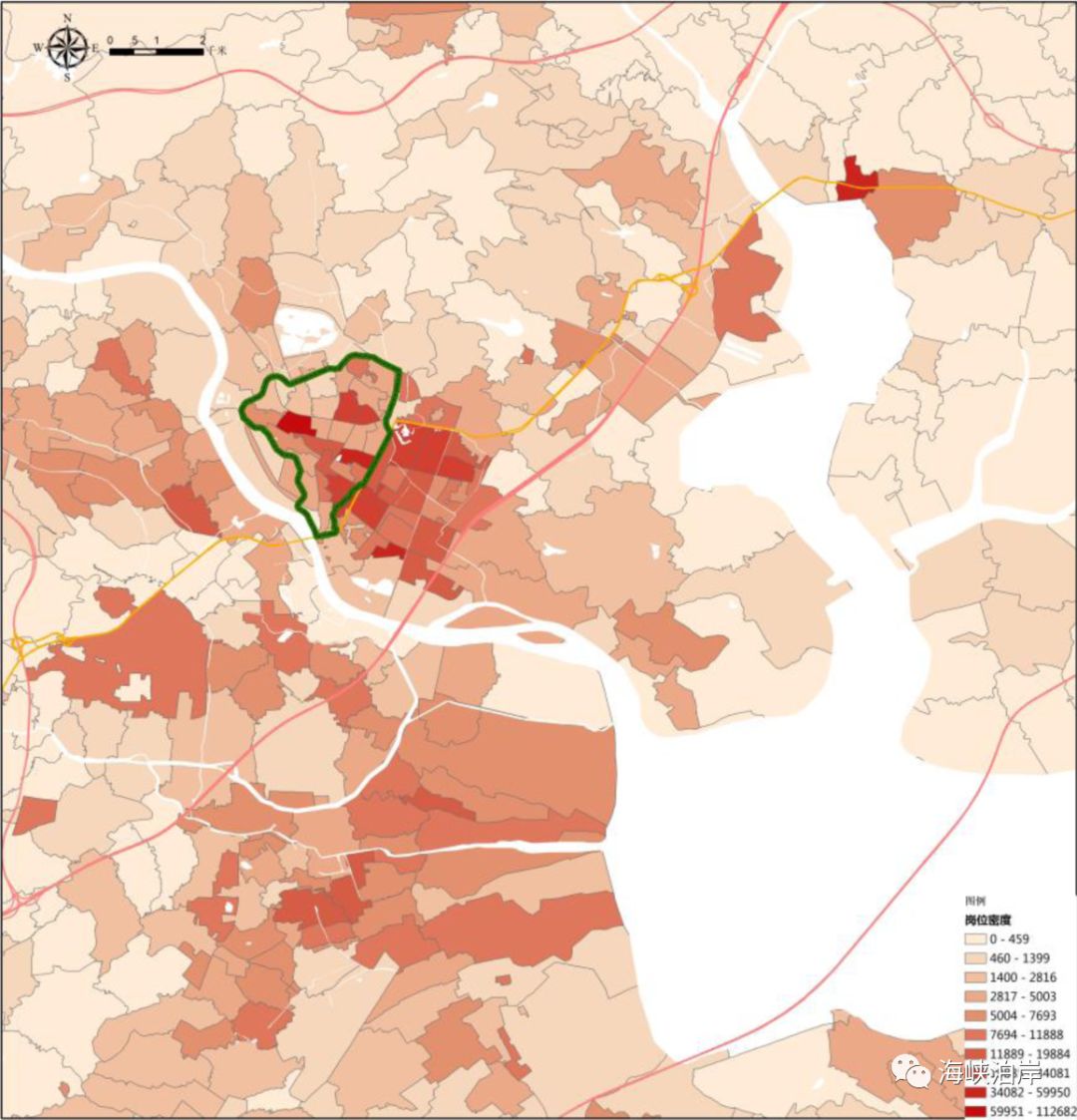

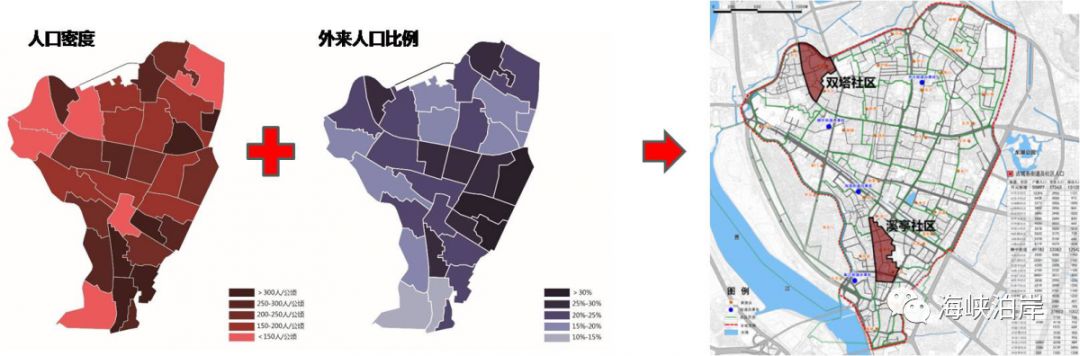

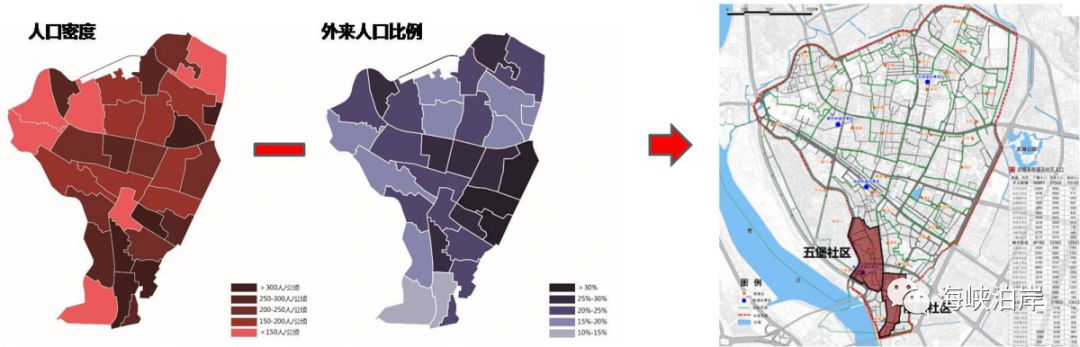

1.2人口逐步疏解,但仍为城市职能聚集区随着古城周边城市新区不断建设和古城保护整治规划的逐步落实,古城人口得到有效控制,并呈现逐渐向新区转移的态势,古城内的医院、学校、工业企业、市政府等行政办公用地正逐步外迁,古城用地结构正不断调整为以居住和公共设施用地为主,综合性城市中心的功能已明显弱化。但现在古城是城市居住与就业的主要聚集区,居住人口和就业人口密度均高于城区平均水平,人口密度达到2.18万人/平方公里。如图3所示。

图3 泉州古城人口与岗位密度分布

1.3文化遗产丰富,但旅游吸引力严重不足泉州历史文化底蕴深远厚重、多元文化大观鲜明奇特,古城内体现古城风貌特色的要素众多,主要有古树名木、历史街巷、历史文化街区、传统历史建筑、水系等,路网格局、城市形态等。但尚未形成旅游文化产业链,古城缺乏必要的旅游线路规划及标志指引,游客难以根据自己的兴趣爱好计划合理的游览线路和交通工具,难以获得良好的旅游体验。2015年春节黄金周的统计数据,游客中一日游游客占总数的88.6%。2 古城现状交通问题分析

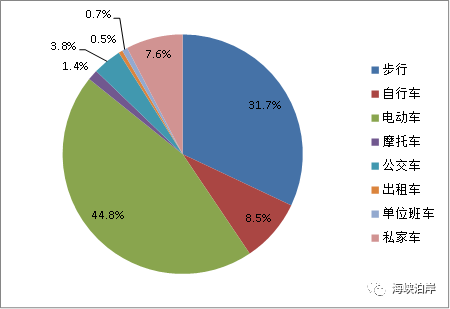

古城现状的交通问题可以总结为:需求“多样”:古城城市功能复合,居民和旅游交通需求多样;“乱”在当头:交通设施供应薄弱,机非混行、人非混行,整体上秩序混乱,交通品质低;“堵”在其次:特殊的城市特征和路网体系,部分路段和节点拥堵持续时间较短,尚未发生大面积交通拥堵,秩序混乱引发的运行效率低是关键;“抢”占资源:交通管理组织薄弱,不同类型的交通需求在路网上无序叠加,抢占道路资源;缺乏“引导”:对于不同交通需求,缺乏分区分类交通组织模式的引导。2.1 古城功能复合,交通需求大,但容量有限,供需矛盾突出古城居民出行率高,平均出行率达3.5次/日,出行总量大,达到45.3万人次/日。空间尺度小,出行距离短,出行交通方式以慢行交通为主,非机动化出行比例高达85%。但在机动化方式中,小汽车比例高达50.6%,比例偏高。如图4所示。交通供需矛盾导致医院、学校等周边交通拥堵严重。

图4 古城居民全方式(左)和机动化方式(右)出行结构

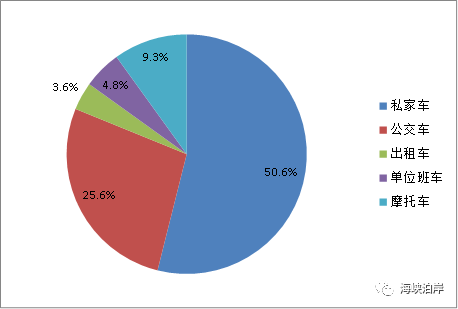

2.2 骨架路网已经成形,扩容受限,内部鱼骨状街巷网密度大,但连通性差古城道路系统和街巷空间多是在小汽车出现以前形成的,其路网承载能力很难适应现代小汽车交通。现状古城古城内部骨架干道(不含外围环路)总长度17.4km,约占内部路网总长的20%,密度约2.3km/km2,干道交通压力较大;鱼骨状支路街巷分布广泛,总长度67.8km,约占内部路网总长的80%,支路网密度约8.9km/km2,但连通性较弱,未组织微循环系统,对干路交通分流作用低。如图5所示

图5 古城道路网络结构

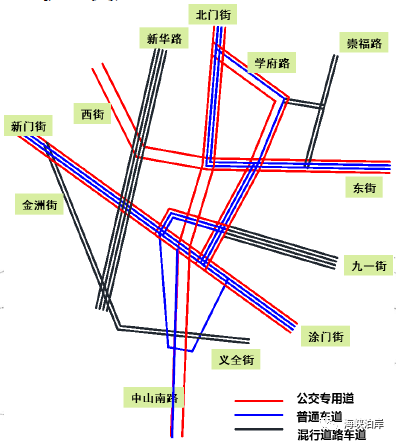

2.3 公交体系薄弱,难以满足居民和旅游差异化的出行需求古城公交模式单一,现状仅有常规公交,城市轨道、有轨电车等大中运量公交仍处于规划阶段。受城市道路条件限制,常规公交线路主要集中于新门街、涂门街、新华路、中山路、九一路等城市干道上,背街小巷覆盖不足。此外,公交线路平均长度偏长,线路的非直线系数也较高,线路绕行距离较大,造成公交车辆周转缓慢、线路运行效率低等问题,制约公交服务水平的提高。2.4 道路路权分配以车为本,慢行环境较差,影响居民出行和旅游品质古城内慢行系统(步行、自行车、电动车)承担85%的出行,但路权分配不合理,机非、人非混行突出,严重影响交通通行效率及安全,行人步行环境差;小汽车及电动车违章占用人行道、非机动车道停车现象较多,加剧机非、人非混行情况。街巷内占道停车现象普遍,对街巷慢行环境影响较大,且影响旅游品质。

图6 古城庞大的慢行出行群体

2.5 停车位缺口较大,路边违章停车严重,停车需求管理缺失由于早年建筑的配套设施建设没有对机动车停车泊位提出要求或配建指标较低,目前古城内配建停车位仅约1952个,给公共停车设施带来极大的压力;路内停车比例过高,达到36%,大大超过3~5%的合理范围,造成了人、机、非争道,交通秩序混乱;景点停车场规模较小且替代小汽车的交通方式不足,景点停车矛盾突出。3 古城交通发展策略与行动

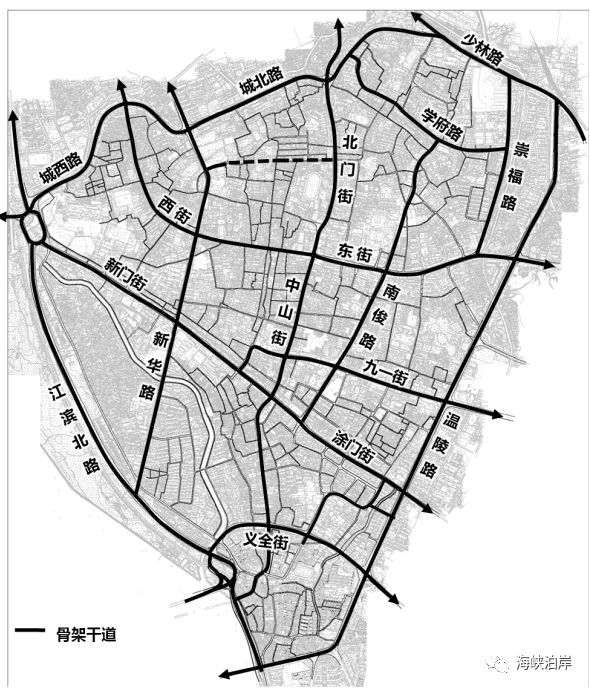

3.1 总体目标以打造世界“海丝”文化休闲旅游目的地为总目标,实现交通系统全面提升,构建支撑古城复兴、提升东亚文化之都魅力的“慢行+公交”绿色交通体系,为居民及游客提供安全、有序、舒适、方便的出行环境,形成特色鲜明的宜居宜游的古城交通系统。如图7所示。

图7 古城交通发展总体目标

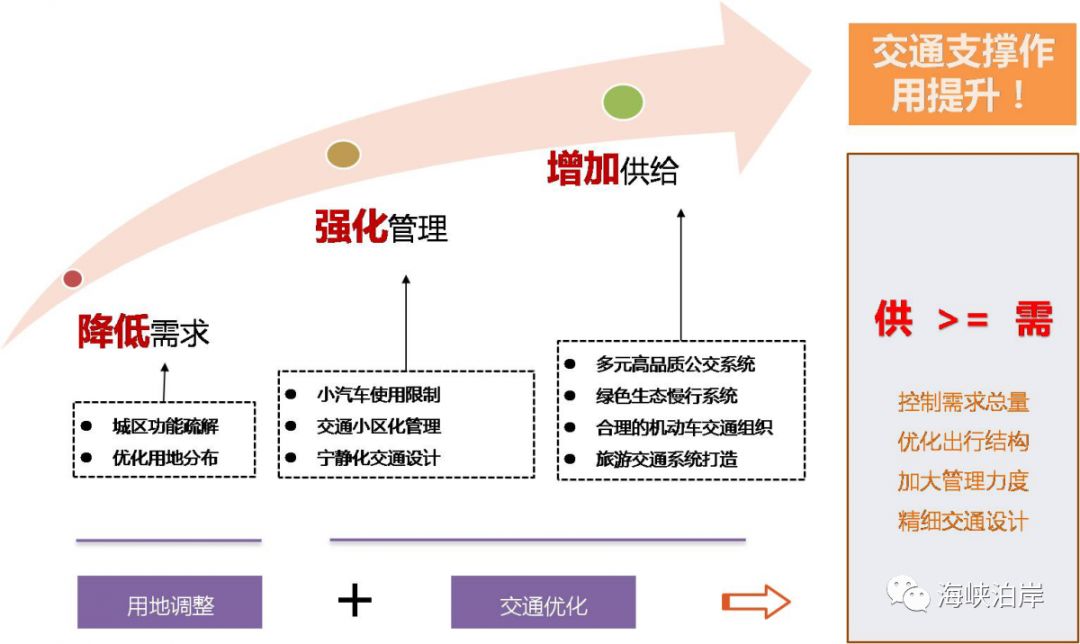

3.2 技术路线交通问题的本质是某一时空由于交通需求和供给产生矛盾所引起的交通滞留现象,在解决供需平衡的问题上,既要从根源上控制需求总量,调整需求结构,也要在供给侧优化出行方式结构, “以人为本”,将有限的交通资源投入到最有效的交通方式,大力推进“公交优先”,鼓励慢行交通,从整体布局到细部设计逐步实现古城出行环境的活力复兴。

图8 古城交通发展技术路线

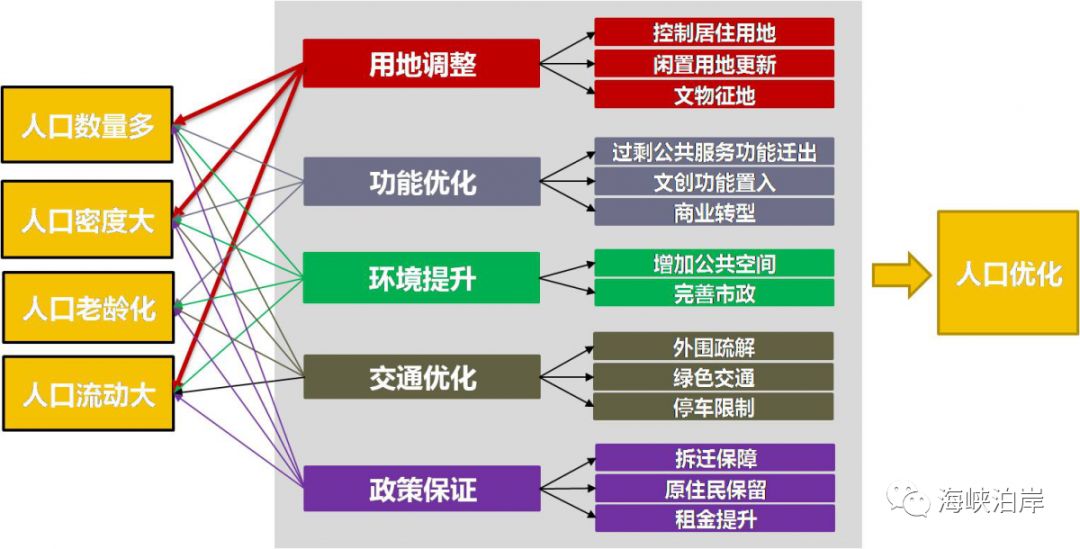

3.3 古城交通发展策略与行动3.3.1功能疏解,从根源上控制交通需求对待古城交通问题应该从整个城市系统着手,“跳出古城看古城,跳出交通看交通”,处理好交通发展与古城保护的相互协调关系。长期以来古城区一直负担着行政、教育、卫生等多种城市功能,人口也十分密集,而古城内的环境、道路交通资源又十分有限,导致古城不堪重负。通过用地调整、功能优化、环境提升、交通优化、政策保障等综合措施,优化人口结构,适当降低古城交通出行强度,促进老城文化传承与复兴。

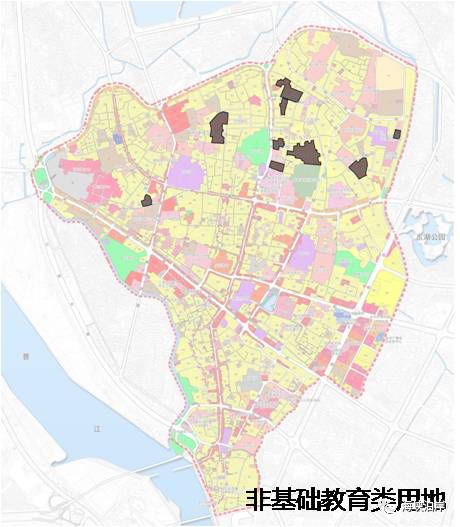

图9 古城人口结构优化策略行动一:逐步外迁与历史文化名城定位不符的功能:包括行政事业单位约12公顷,批发类市场、工业企业约32公顷,可更新用地共约44公顷;

图10 古城用地调整行动二:引入旅游服务、文化娱乐及商业设施、休闲绿化等活力功能,提升历史文化名城旅游服务及城市相关配套功能;行动三:采取渐进更新的模式,合理安排人口规模。近期调整密度大于200人/公顷的片区,远期整体达到保护规划提出的密度150人/公顷的目标。以社区为单位,以条件成熟的历史地段作为试点,率先启动西街、后城、城南聚宝街等街区人口结构优化。

图11 古城人口疏解与保留

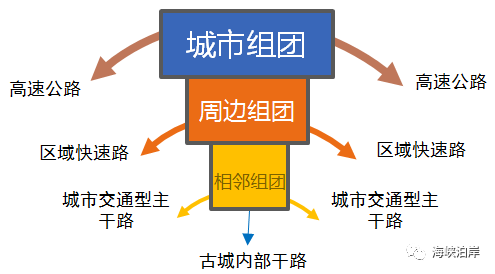

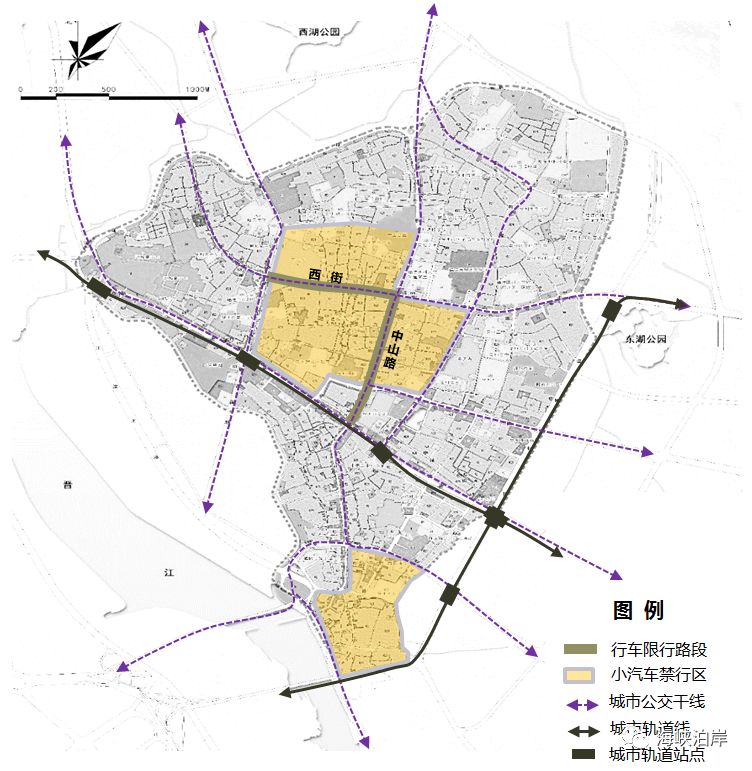

3.3.2 过境交通外绕,内部车辆限行对于古城过境交通采取逐层疏解的思路,大范围城市组团间的交通互换优先使用高速公路及城市快速路,避开古城片区;泉州古城周边城市组团间的交通互换主要利用古城区外围交通型主干路,减少过境交通对古城内部交通的影响。

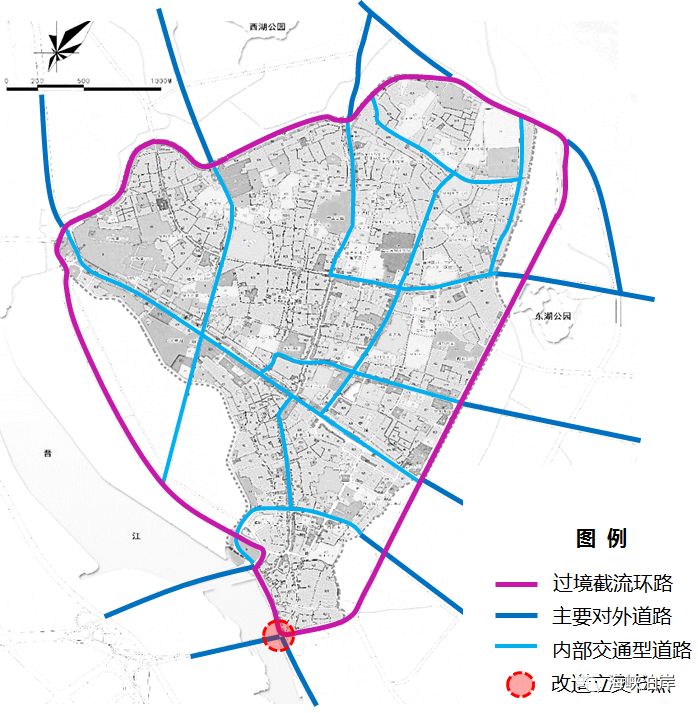

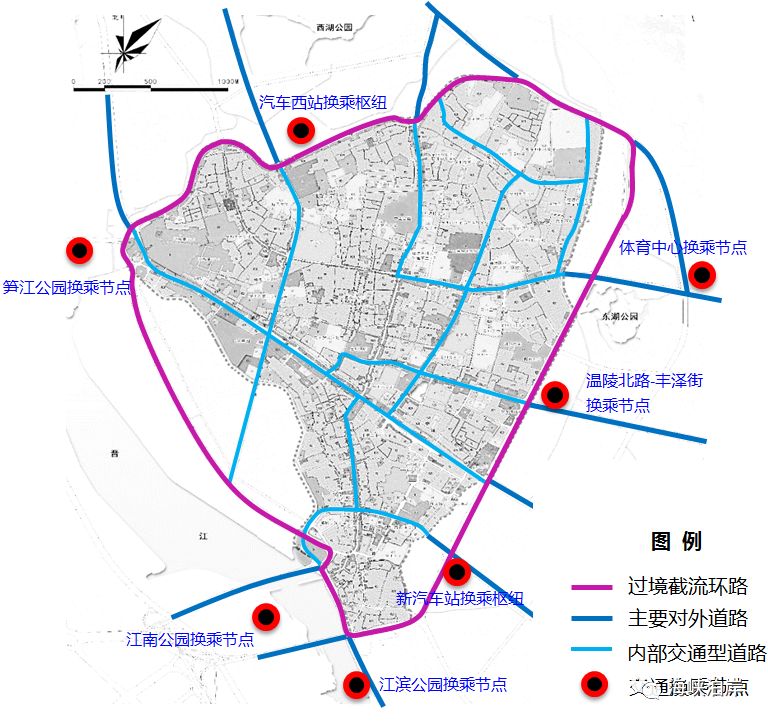

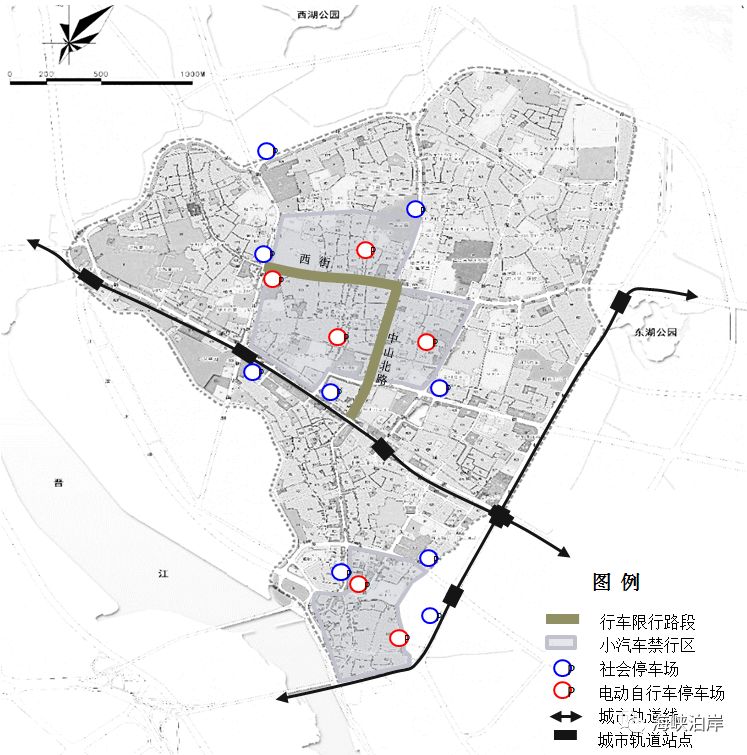

图12 古城过境交通逐层疏解模式行动一:江滨北路、北清东路为南北向过境通道,城北路、温岭北路为东西向过境通道,打造完整过境环路,通过改善过境通道服务质量,增加组团间的快速大容量通勤公交线路,逐步提升过境交通和对外交通的快速疏散能力。在古城区内部开展车辆限行方案研究,一方面严格控制外来车辆的驶入数量,一方面积极引导出入交通通过停车换乘转换为公交或慢行方式进入历史街区,打造外部快速、内部宁静交通发展模式。行动二:外围布置停车换乘设施截留小汽车交通, 提升进出交通换乘体验品质。在环路周边结合土地利用选择适当地块建立相对集中的公共停车场所或换乘枢纽,采用较低的停车费以及便捷的道路条件吸引车辆在古城区外围停车,车辆“近城不进城”。通过良好的公交系统或慢行交通系统接驳车主到达古城中心区,有效降低内部干路机动车交通量。

图13 古城过境环路及外围换乘设施布局

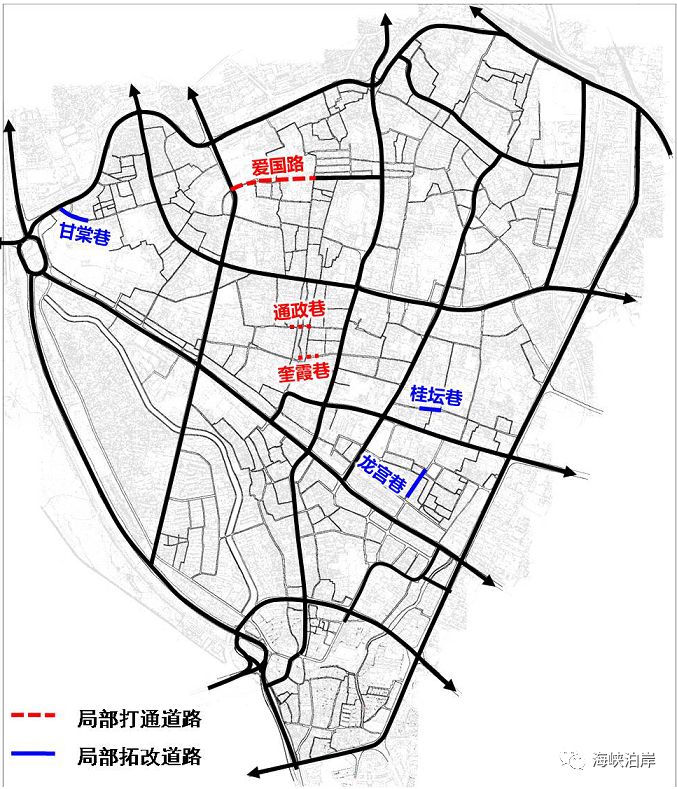

3.3.3 重织古城交通网络,微改造打通微循环以往以机动车为主的错误出行思维下过分强调大路好走,导致“小路”浪费。新的规划思路与技术路线中充分认识古城内街巷的交通价值,疏理可行驶机动车的街巷,成为古城区内重要的交通集散道路,结合干道网络打造微循环系统。行动一:保持现有主要路网格局不变,梳理内部支路网络;结合城市双修打通了爱国路、奎霞巷等部分支路,局部拓宽甘棠巷、桂坛巷等道路瓶颈段,并将部分连通性良好、具有一定交通价值的街巷,在不违背古城保护政策的前提下,进一步进行完善和整理。行动二:组织单向交通打通微循环。按照以慢行交通和公共交通为主导,控制机动车交通的原则进行交通组织。因地制宜地解决居民出行、市政改善、车辆停放、道路宽度等问题。

图14 古城道路网络系统梳理及小汽车单向交通组织

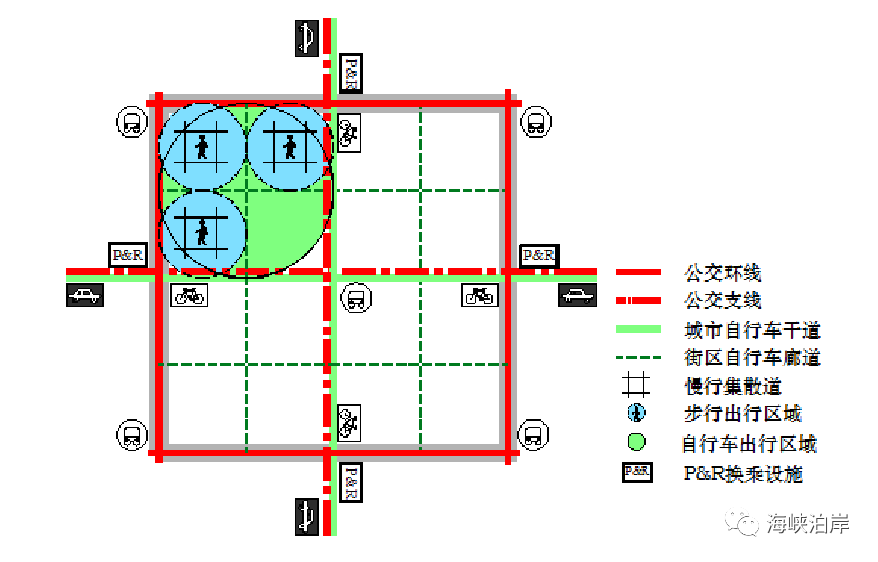

3.3.4 打造公交+慢行为主导的绿色出行模式长期以来古城内部居民出行方式是以慢行交通为主的,千年形成的城市格局与道路骨架与慢行交通相适配,直到近年来小汽车的快速发展和以车为本的观念,导致路网分配失衡和交通拥堵恶化。在当前机动化快速发展的背景下,应引导古城出入交通以城市公共为主导,内部交通以慢行+社区公交为主流,古城区内部合理的交通结构模式为:慢行交通60%~70%,公共交通30%~40%,小汽车交通(私有)0%~10%。

图15历史城市交通模式示意图 行动一:发展古城多元公共交通体系;加快地铁、BRT等大中运量轨道交通的规划建设,构成多层次多元化的公交系统。近期以整合干道公交廊道系统和延伸入背街小巷的社区小公交的建设为主,通过街区内部的道路微循环,构建慢行交通廊道+公交干线+公交支线的多元组合线网,提升街区可达性并完善街区内外交通流输送。配合公共自行车、步行等绿色交通方式,培育复合型绿色交通模式。表1 古城多元公共交通体系大中运量公交干道常规公交社区小公交旅游公交公共自行车

将近期古城公交分为以下几个层次:公交干线:城市公交线网组成部分,与周边城市组团相连接,以对外功能为主;逐步将有限的干道资源资源由小汽车向公交倾斜,还古城内交通资源于高效集约的公交系统。公交支线:社区公交微循环,以小范围社区服务为主,解决出行“最后一公里”问题;慢行廊道:“15分钟生活圈”全覆盖,提升慢行服务水平,减少机动车出行。

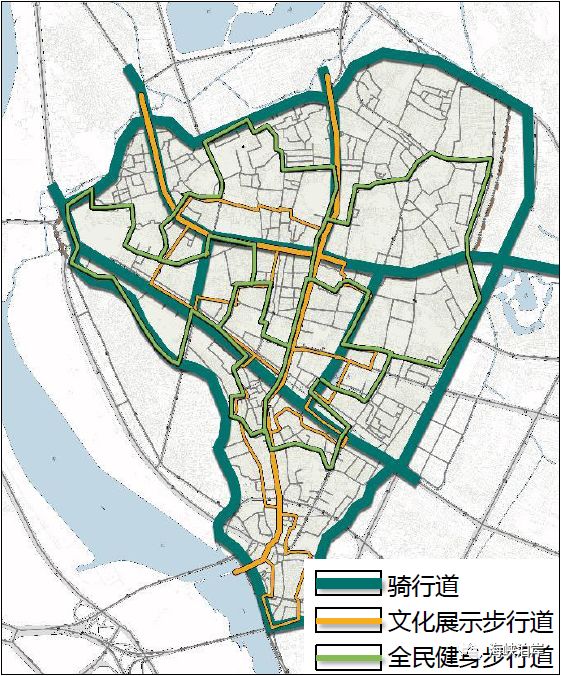

图16 古城公交廊道建设与多层次公交网络设计行动二:利用小街小巷资源打造慢行通勤、公交接驳和休闲旅游廊道。将古城与东片区构成的中心组团慢行系统整体疏理,打造专用慢行廊道、慢行共享廊道和路侧慢行系统。对旅游慢行廊道加强街巷铺装、设置旅游指示标志并优化道路标识设计。

图17 古城慢行廊道系统

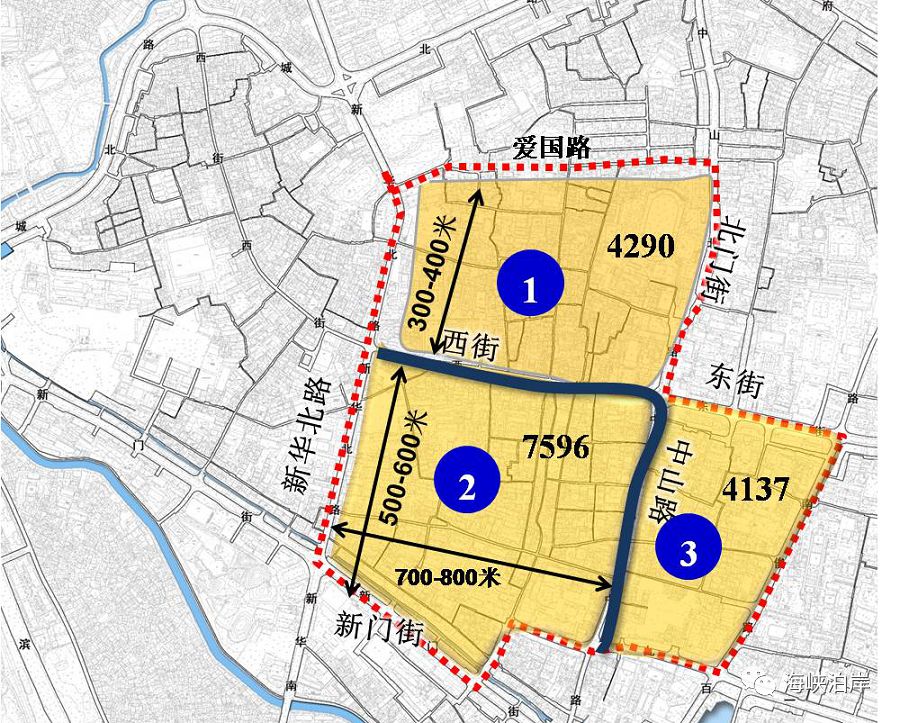

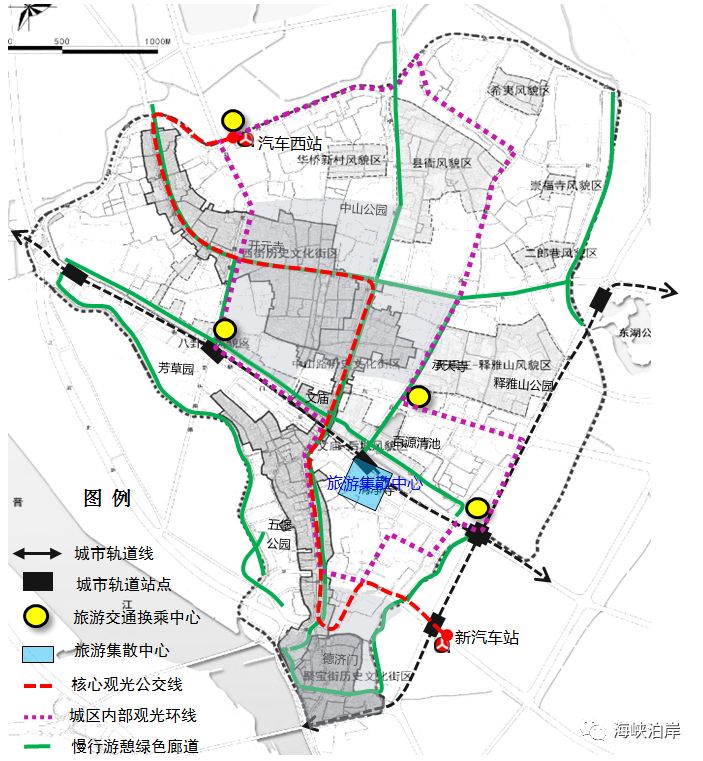

3.3.5 逐步推行安宁化交通小区管理和交通设计传统历史街区的空间布局和功能组织不是根据小汽车交通发展起来的,但传统街区也需要现代生活。要正视机动化的发展趋势,也要认识到传统街区应是 “慢城”,要方便而非高速度。安宁化交通小区管理和设计是平衡城市空间品质和小汽车交通便利性的一种务实的方法,旨在对外来小汽车实行“准入”控制,合理组织动态交通,恰当安排静态交通,为居民创造便捷、通达的交通环境和安全、宁静、舒适的居住环境。行动一:按内部街区尺度合理划分交通小区;各交通小区逐步实行准“物业化”管理,循序渐进实现慢行化、无车区。发动社区积极参与管理及片区改造,实行社区自治,负责组织社区公交或旅游三轮车运营团队、车辆管理及片区环境和秩序的管理等工作,增加社区就业岗位及收入。

图18 古城核心片区小区化管理行动二:逐步推行宁静化交通设计加强小区内部安全友好的宁静化交通设计,如减小路口转弯半径、道路曲折化、路面抬高、交叉口设置块石路面降低车速、完善标识、标线、智能管控设施等。

图19 古城交通安宁化设计示意

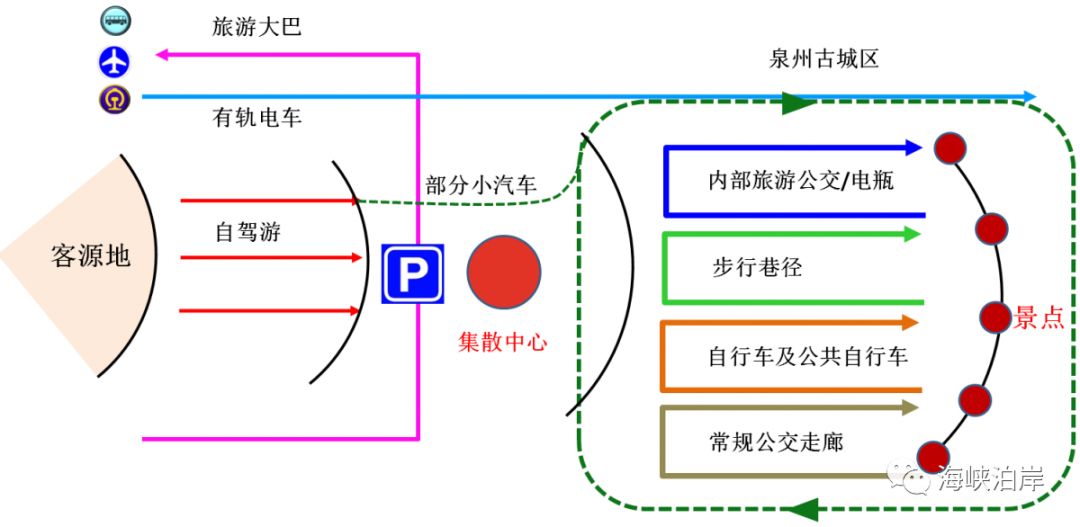

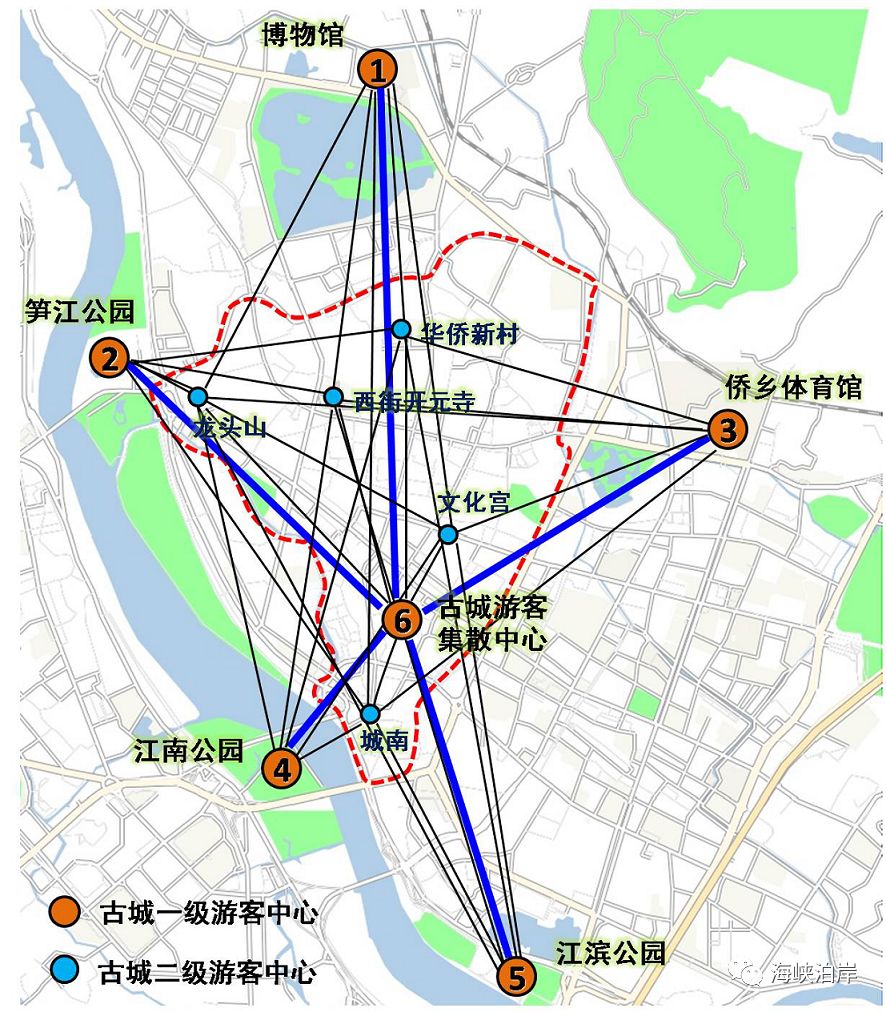

3.3.6提升古城旅游交通,激活古城旅游人气通过古城外围环路的保护作用,结合交通枢纽、换乘节点和古城内部景区集散地构建多层级的旅游集散体系,实现“快”速到达,“高”效集散, “便”捷换乘,“慢”行旅游的旅游交通模式。

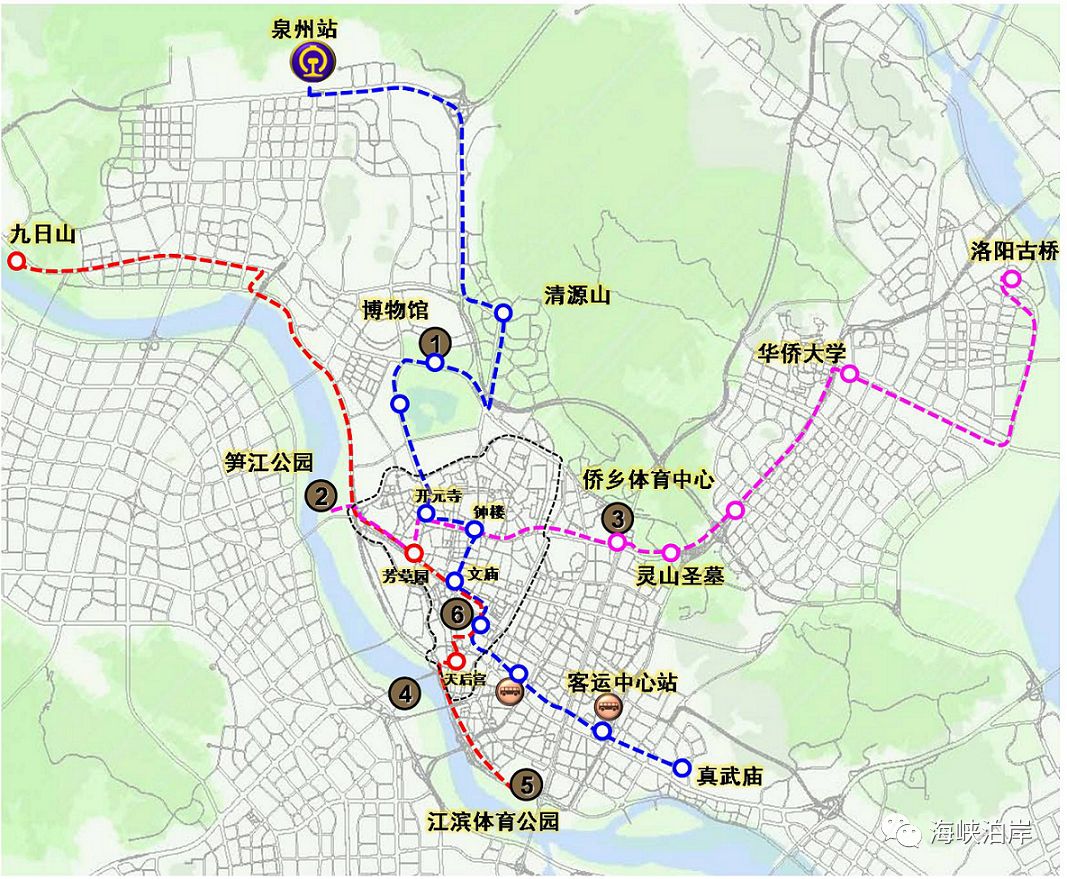

图20 泉州古城旅游交通模式行动一:打造古城内外多层级旅游集散体系;在古城外围东南西北各个方向设置一级游客集散中心:北侧为博物馆集散中心、南侧为江滨体育公园和江南公园集散中心、西侧为笋江公园集散中心、东侧为侨乡体育馆集散中心,旧车站改造为古城内部一级游客集散中心;在古城内部重要景区旁设置二级游客集散中心,如西街开元寺片区、华侨新村片区、龙头山片区、文化宫片区、城南片区。一级游客中心便于接驳旅游大巴,二级游客集散中心之间可提供旅游电瓶车、三轮车等特色旅游交通及旅游商业服务。结合古城内部集散中心组建三轮车游览车队。行动二:开通旅游公交专线;结合旅游集散中心设置3条旅游公交专线,为古城旅游景区和火车站、客运站等枢纽之间提供便捷的快速公交服务,同时便于古城外围小汽车于停车场接驳旅游公交进入古城。

图21 古城旅游集散中心及旅游公交专线布局行动三:内部历史城区保护与旅游交通一体化发展。依托两大历史文化街区,打通特色旅游公交通道;打造观光游憩走廊,贯穿旅游集散中心、主要景点和风貌区,同时兼顾社区公交功能;结合城市公共交通走廊及城市绿道的布局,新增设旅游慢行游憩廊道。

图22 历史城区保护与旅游交通一体化发展4 结语

泉州古城文化多元,积淀深厚,而且拥有旅游产业发展的极好条件。古城片区路网容量的有限性与需求相对较大的矛盾日益突出,导致古城交通恶化,成为制约古城发展的关键问题。以上所提到的古城交通改善策略都应坚持以尊重古城历史风貌和街巷肌理为前提,改造手段以微改造为主,循序渐进改变古城交通结构,以期促进泉州古城可持续健康发展。