甘肃陇南,属秦巴山集中连片特困地区,是区域性整体贫困的典型代表。新中国成立70年来,陇南人民以“弱鸟先飞、至贫先富”的勇气和“敢死拼命”的精神向贫困发起总攻,探索出了片区扶贫、产业扶贫、电商扶贫、旅游扶贫、金融扶贫、生态扶贫等多条有效路子,谱写了经济社会发展的壮丽篇章。70年来,陇南的城乡面貌发生了历史性巨变,古老的陇南大地焕发出无限生机,陇南的群众生活发生了根本性改善,老百姓的日子“芝麻开花节节高”。

武都区东江新城一角。冉创昌 摄

70年来,美丽陇南以绿色为发展底色,生态优先;揪住互联网这个“衣领子”。大力发展特优农副产业,构建“铁公机”立体化交通网络;扶贫攻坚,“拆危治乱”,穷乡僻壤化茧成蝶,为乡村旅游增添了靓色,为自主脱贫增加了动力。美丽陇南,已成为宜居宜游宜商的生态之城、活力之城、陇蜀之城。70年来,陇南的国民经济取得了历史性成就,地区生产总值由新中国成立初期的0.54亿元发展到2018年的379亿元,增长了700多倍;全市贫困人口从2011年的130万人,下降至2018年的18.4万人,累计减贫112万人,贫困发生率从53%下降至7.8%。两当、成县、徽县3个县脱贫摘帽,934个贫困村退出,先后荣获“2015中国消除贫困创新奖”“全国电商扶贫示范市”“全国十佳精准扶贫创新城市”等荣誉称号。

陇南市委书记孙雪涛告诉记者,靶心不变,节奏不乱。不管这几年外部环境发生什么样的变化,陇南从来没有改变过脱贫时序,总是坚持“两不愁、三保障”这个基本要求,扎扎实实推进脱贫攻坚工作。把已经脱贫的和没有脱贫的这两类统筹兼顾,对已经脱贫的进行巩固提升。

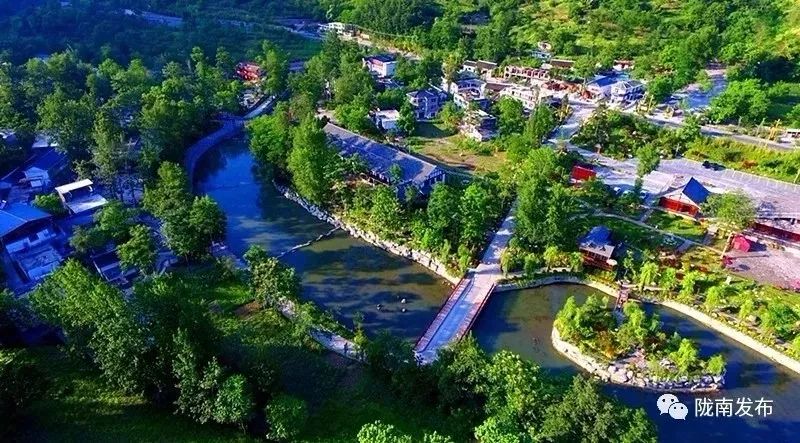

宕昌县鹿仁寨全景。 冉创昌 摄改善农村人居环境,是打赢脱贫攻坚战的一场硬仗。为打好这场硬仗,今年3月以来,陇南着眼于从根子上解决群众的住房安全问题,在全市范围内深入开展“拆危治乱”集中行动,累计拆除危房39万多间,拆除残垣断壁40多万米,复垦土地8000多亩,基本实现了“危房不住人、住人无危房”的目标,为2020年与全省全国同步迈入全面小康社会奠定了坚实基础。

真正的危房必须拆掉,让危房不住人,住人没有危房,所以“拆危”就是拆危为安,“治乱”就是治乱为美,变废为宝。到今年10月底,全市最后一批4000多户易地搬迁的群众将要搬入新居,到年底基本上从根子上解决住房不安全的问题。绿色,是陇南的底色,也是陇南人一直悉心守护的颜色。陇南积极践行“两山”理论,多年没有立项审批一家水电站,没有让一家“三高”企业落地,坚决关闭了一批小矿山、小冶炼,大力实施“两江一水”生态综合治理,无论是植被覆盖率,还是空气质量都位居全省前列。随着生态环境的持续改善,陇南成为国宝级动物的“天堂”,110多只国宝大熊猫、2000多只金丝猴在这里“安逸”地繁衍生息。

陇南市委副书记、市长崔景瑜告诉记者,陇南的广大干部群众,在70年的发展历程中,坚持全领域的植绿,一代接着一代的干,不断绿化国土,治理水土流失,保护了环境。经过70年的努力,全市森林覆盖率已经达到了41.9%。现在的陇南,山更绿了,天更蓝了,水更清了,这都是陇南生态文明建设的真实写照。

绿色理念的践行,让素有“陇上江南”美誉的陇南成为旅游的热门地,依托丰富多彩的历史文化、红色文化资源,大力发展以文化旅游为主的第三产业,创建4A级景区13个,数量居甘肃全省第二,乡村旅游正在成为陇南群众增收致富的新型支柱产业。

从西安来陇南旅游的张女士是第二次来康县阳坝景区。她说,这里给人的感觉就是非常的原生态、很自然,也没有人工打造的痕迹在里面,在城市生活久了的人来到这个地方心情是非常放松的。

康县长坝镇花桥村。 镡世理 摄

陇南充分利用山清水秀的自然风光,加快发展乡村旅游,创建乡村旅游示范村99个,比较著名的有康县花桥、凤凰谷、朱家沟等一批乡村旅游景点,在全省有很高的知名度,游客络绎不绝,这些景区对发展乡村旅游,推动脱贫攻坚,实现产业富民发挥了非常重要的作用。

蜀道险“猿猱欲度愁攀援”,蜀道难“百步九折萦岩峦”。为了解决行路难这一困扰陇南的历史难题,陇南以每年3000多公里的速度推进乡村公路建设,三年新修改建农村公路1.3万公里,3200多个村都通上了水泥路;新修高速公路6条666公里,实现了从不通高速、到县县有高速的跨越;2017年9月,兰渝铁路全线通车,打通了陇南北上兰州、南下川渝的通道,今年3月,复兴号动车投入运营,陇南正式迈入了“动车时代”;2018年3月,陇南成县机场建成通航,目前已开通了11条航线。陇南不通“铁公机”已成为历史,立体化的交通网络正在建成,陇南“山不再高,路不再漫长”。

成武高速成县段纸坊府城立交。 张平良 摄成县二郎乡安子村村民高世忠回忆,自打我小的时候,村庄是土路 ,走一步路都要踩着泥泞。现在政策好了,水泥路也通了,出门也方便了。新中国成立70年,可以说陇南的交通发生了历史性的、天翻地覆的变化,现在的陇南再不是“山间铃响马帮来”,而是每一个村都通上了硬化路,群众的生产生活,道路交通得到了彻底改变,同时乡村客运服务质量也有了很大提高。

生态环境建设并举,让山清水秀、产业兴旺、生活富足的好日子不再是梦。如今,抢抓美丽新农村机遇,一批具有地域特色的乡村旅游示范村不断建立,绿水青山正在成为陇南新时代创新发展中的“金山银山”。陇南市抢抓机遇,正以“有所为有所不为,扬长避短、后发赶超”的理念,积极探索发展之路。

武都裕河赵钱坝村。 冉创昌 摄陇南市大数据云计算中心,通过汇集全市各个领域的数据形成资源池,对入驻的58家企业的134个系统实现可视化展示。它可以直观地展现全市经济社会发展情况和重大工作完成情况,也为政府决策、社会服务管理、突发事件应急处理提供了准确的数据支撑。

陇南市大数据云计算中心讲解员张利晶告诉记者,集约化的管理。可以让我们以前的资源,进行一个资源共享,不会再出现重复浪费的情况,还有一点,它就是各部门之间平台的一个互动联通联动。

依托乡村大数据平台,全市80%的乡镇乃至村落都建起了自己的网上管理中心。从政务公开、政策发布到婚丧嫁娶、乡风建设,村里的大事小情都更加透明公开。

武都区柏林镇袁家坝村驻村干部王琴说,养老保险、医疗保险开始交费的时候,我们可以在这个平台上面通知一下,很多农户看到以后,自己就去交费了。

“电子商务的快速发展,倒逼了陇南特色产业的提质增效,倒逼了陇南交通、网络、物流等基础设施的改善,倒逼了陇南干部群众市场意识、质量意识、信用意识的提高,电子商务已融入陇南发展的方方面面。”孙雪涛说。

多年来,陇南努力抢抓互联网机遇,探索形成了“政府推动、市场运作、百姓创业、协会服务、微媒营销 ”的陇南电商模式,“藏在深山人未识”的特色产业迅猛发展,核桃、花椒、油橄榄、中药材等搭上网络快车,远销全国各地。目前,全市已开办网店1.4万多家,累计实现销售额140多亿元。

(经济日报新闻客户端/李琛奇 中国县域经济报记者 /牛新建 文章配图除署名外来源于网络)

监制:竹 翠 责编:马智泉

编辑:郭美乐 校审:张卓宁

觉得好看,请点这里↓↓↓