9月28日,由中国海洋大学、中国海洋发展研究中心共同主办的中国海洋发展研究高端论坛在中国海洋大学召开,论坛主题为“百年大变局中的海洋担当”。中心各研究室联合中国海洋大学经济学院、文学与新闻传播学院、法学院、国际事务与公共管理学院同期举行了五场专题论坛,主题分别为“中国海洋法理论与实践的新发展”“海洋经济高质量发展”“一带一路与海洋文化”“聚焦东亚海:新时代与新使命”“国家海洋治理体系创新与治理能力提升”。现将各专题论坛专家观点整理摘编,分期推送,以飨读者。

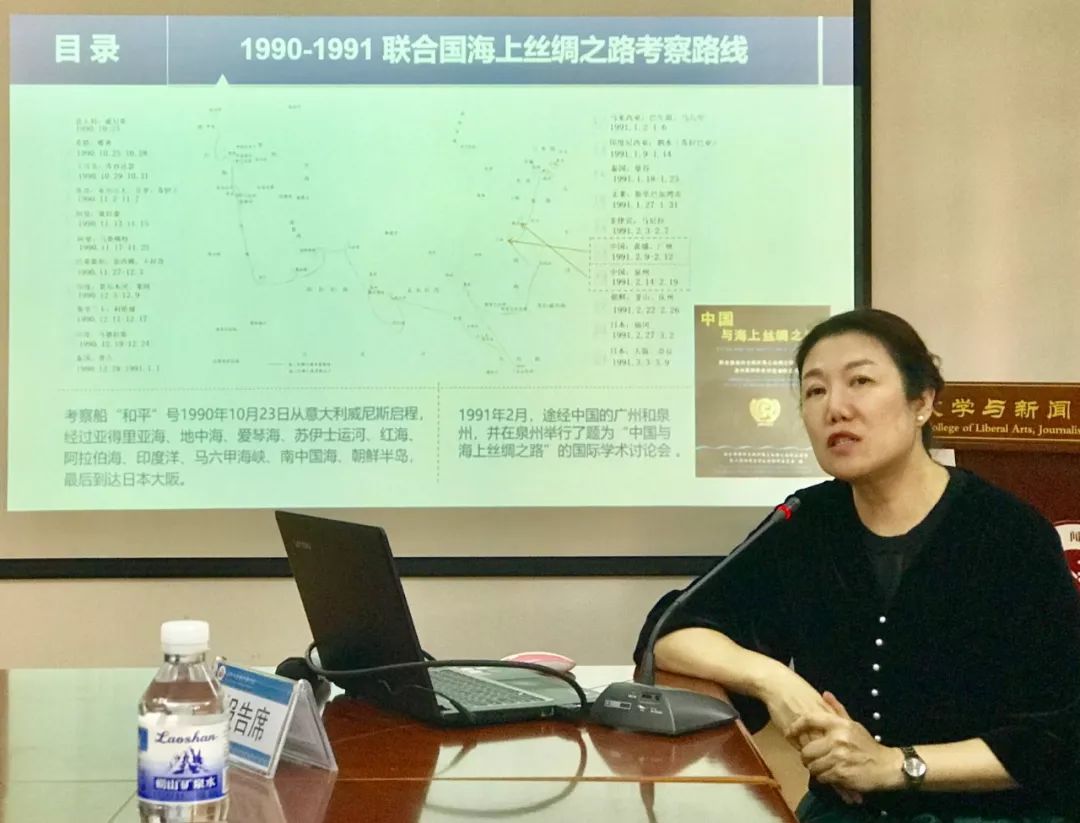

9月28日下午,中国海洋发展研究高端论坛的专题论坛“一带一路与海洋文化”,在中国海洋大学文学与新闻传播学院322会议室成功举行。此次论坛由中国海洋大学、中国海洋发展研究中心主办,文学与新闻传播学院承办。专题论坛主讲嘉宾广东海洋大学教授、海洋文化产业研究中心主任张开诚,福州大学闽商研究院院长、教授、福建省海洋文化研究中心主任苏文菁,上海海事大学教授、海洋文化研究所所长、上海郑和研究中心主任时平,广州大学教授、岭南文化艺术研究院副院长、广州十三行研究中心主任王元林,海南大学教授、南海更路簿研究中心主任阎根齐,浙江大学教授、中国海洋文化传播研究中心主任李杰,浙江传媒学院教授、浙江大学中国海洋文化传播研究中心副主任李涛。中国太平洋学会副理事长、原国家海洋局宣教中心主任盖广生,中国海洋大学文学与新闻传播学院二级教授、海洋文化研究所所长曲金良担当该论坛主持人。

专题论坛会议现场

广东海洋大学张开城教授报告题目为《从海上丝绸之路看中西文明互动的历史与逻辑》,张教授主要从中国与西方不同的海洋模式着手,阐述了中西文明之间的互动。首先,张教授认为,中西文明都有大体相同的历史进程,尽管时间节奏有差异;其次,西方式的“大国崛起”不可复制也不值得称道,张教授认为西方的海洋文化是尚武的,具有侵略性的,欧洲自十五世纪末开始世界性的远航以来,便在各殖民地从事掠夺、屠杀,而欧洲文明的发展,很大程度也是建立在牺牲其他民族的基础之上,西方不断扩张、侵略的结果,不仅造成弱势民族的浩劫,也破坏了地球的生态环境,最终将威胁人类本身的生存;之后张教授从“大唐畅迎四海客”“汉代南海交通”以及“陆上丝路与海上丝路”三个方面谈论了农业文明时代的陆地大国并不封闭保守,这也从给以一个新的视角来看待中国的海洋文明;总之,中华海洋文化在思维方式、行为方式和价值取向上是和平友好,互助合作的,努力推动建设人类命运共同体。

福州大学苏文菁教授报告的题目为《海上丝绸之路与中国的海洋发展》,苏教授首先谈到丝绸之路的“名”与“实”以及空间与时间的问题,陆上丝绸之路发端于远古,公元前140年张骞出使西域,标志其进入中国官方认知体系之中,海上丝绸之路同样发端于远古,在被管理上迟于陆上丝绸之路。此外,指出陶瓷(china)之路对中国的非凡意义,另外苏教授还指出是丝绸之路使人们跨越人类历史上意识形态、国家界限、宗教界限走在一起的。接下来,就日本面对类似问题的处理方法指出中国在解决丝绸之路中的困境时可以借鉴日本,同日本文化对话,在找不到自信心时,能不能把历史拉长,把思考的空间放大,放到地球文明史中。最后,苏教授指出要构建人类命运共同体,重建多元的中华文化、东方文化,最终形成东方经济文化共同体。

上海海事大学时平教授报告的题目是《当代海外郑和文化遗产研究与实践》,郑和下西洋是中国航海史上的创举,时教授对其航海的动态文化路线做了理论分析,时教授指出交通路线与文化路线不同,在中外数以万计的海上交通网络中,有的航线仅仅是交通路线,他并不具备文化价值,而如郑和航线,则有着深厚的文化价值;之后时教授带领大家理清了海外郑和文化遗产、物质文化遗产、非物质文化遗产以及船员在海外的后裔等相关社会资源等概念。另外,列举了郑和文化遗产中还未完全研究透的有关知识体系,如:海外郑和文化遗产界定与范畴、海外郑和文化遗产状况与分类以及海洋郑和文化遗产研究与合作机制等,并指出海外郑和文化遗产知识体系是一个开放和不断发展的体系。总而言之,海外郑和文化遗产是21世纪海上丝路人文建设、文明互鉴和民心相通的宝贵资源,发挥这些资源的多元价值,需要通过建立新的知识体系。

广州大学王元林教授报告的题目为《古代海上丝绸之路中广东海洋文化的丰富内涵》,报告开始,王教授先从海洋文化孕育广东文明入手,阐述了广东海上丝绸之路形成发展的自然环境与人文环境,之后从历史上分析各朝各代对广东的态度:历代中央政府对广东从不闭关,直至明清海禁,政府对广东也是或明或暗的开放。并进一步阐释了岭南文化风格的特点,指出岭南文化的特质都是一个整体,相互之间不但可以沟通,而且相互影响。最后强调了广东一带一路的历史地位和影响,并逐渐形成广东海上丝路文化精神,应不失时机地开发利用这种宝贵的海洋文化遗产,为建设21世纪海上丝路服务。

海南大学阎根齐教授报告的题目为《南海海上丝绸之路与海南渔民的航线研究》,报告开始从哥伦布航行研究展开,讲述海南渔民的航线、郑和航线以及海上丝绸之路。中国海南渔民到南海捕鱼发现部分海域并且进行命名,在南海诸岛中有138个岛礁是由海南方言即闽南话来命名的,其中被国家采用正式命名达80个,阎教授以充分的证据说明,中国对南海诸岛有不容置疑的管辖权。之后就菲律宾、美国、日本与中国的南海争端问题,展开一系列论述。接下来,分析郑和下西洋对南海渔民的影响,讲述很多海南渔民航线的名称继承郑和下西洋时的名称,渔民也都以郑和后代自称,受郑和影响深远。最后,阎教授指出现阶段中国学者对海南渔民航线尚处于起步阶段,研究空间很大,对未来有志于南海研究的学生寄予厚望。

浙江大学李杰教授报告的题目是《人类命运共同体视野下的海洋文化建设》,李杰教授以中国能否贡献出和平发展的文明范式一问题,引出创新危机与大国的文化建设,并且指出创新危机是比经济危机、社会危机、环境危机更为隐蔽、威胁更大、影响也更深远的一种危机。创新危机不仅会造成经济发展的停滞和社会的僵化, 其极端严重的时候甚至可以使一种文明衰亡。之后讲述了美国正在加紧升级海洋文化战略,通过与美国的海洋文化战略相比较,指出中国海洋创新刻不容缓,强调要结合中国国情建设民心相通与价值共同体的“新海丝”。最后要打造海洋文化创新经济带,合理开发利用海洋经济,学会利用海洋元素丰富城市文化内涵,强化城市品牌个性。

浙江大学李涛教授报告的题目为《一带一路中影视动画外交传播研究》,李涛教授从全新的视角阐释“一带一路”文化,日本外相提出动漫外交,并且从政府层面上提倡,以日本动漫打动世界,通过分析日本影视动漫的传播以及对世界的影响力,来联想“一带一路”文化是否可以以类似的方法来打动世界。之后指出风靡世界的日漫中有很多的中国元素,并且提出问题,为什么中国动漫没有如此大的影响力?此外就文化破题提出中国的文化是在一带一路的传播还是中国是在一带一路的传播文化这一问题;最后,以日本动漫《风之谷》中的一些内容阐释了动漫符号学。总之,李涛教授提出通过一种新的大众喜闻乐见的动漫外交的方式来传播中国的“一带一路”文化,并且用此来减缓西方国家对中国的敌意,促进世界和平发展。

学术交流 | “百年大变局中的海洋担当” ——中国海洋发展研究高端论坛在中国海洋大学召开

学术交流 | “国家海洋治理体系创新与治理能力提升”专题论坛成功举行

学术交流 | “坚持陆海统筹,促进海洋经济可持续发展”专题论坛成功举行

专家视点 | 李国强:关于构筑中国海洋文化理论体系的思考

专家视点 | 杨国桢:海洋丝绸之路与海洋文化研究

专家视点 | 刘家沂:发展海洋文化产业的战略意义及对策

专家视点 | 山东省海洋文化产业发展对策研究

专家视点 | 将海洋文化遗产保护纳入海洋保护区体系的思考

专家视点 | 新时代建设海洋强国视野下 海洋文化自信的生成

专家视点 | 明代“海上丝绸之路”发展模式的历史反思

研究成果 | 开展中国海洋文化理论研究的目的意义

研究成果 | 现代传播环境下我国海洋文化构建传播研究

文章来源:中国海洋大学文学与新闻传播学院

点击“阅读原文”查看中心网站手机版