我们没有办法选择自己的出身

但是我们可以尽力去遇见生命

即使跌落尘埃也要勇敢地起舞

也许有一天起风了自由就是你最佳的灵魂

潘玉良 在中国的民国时期,出国接受美术高等教育的画家其实并不多,而女画家尤其罕见。她们在人数上并没有超过二十人,杰出者,似乎只有我们熟知或不那么熟知的“民国六大新女性画家”她们是潘玉良、方君璧、关紫兰、蔡威廉、丘堤与孙多慈。但在这六个人中,潘玉良无疑是一个异数。

因为其她的五位大多,出自名门望族、富贵之家的,窈窕淑女,或书香门第、一身书卷气的个性女子。

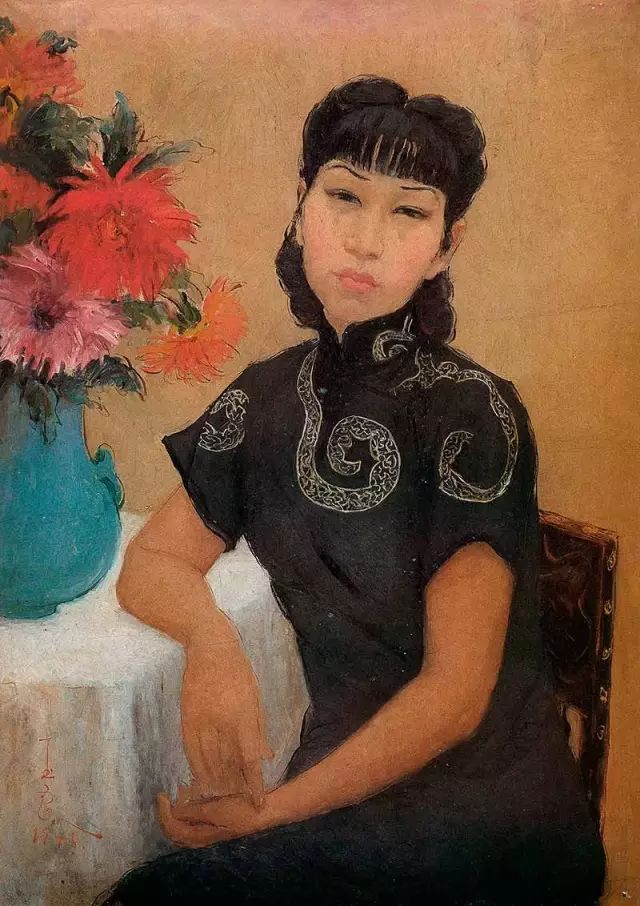

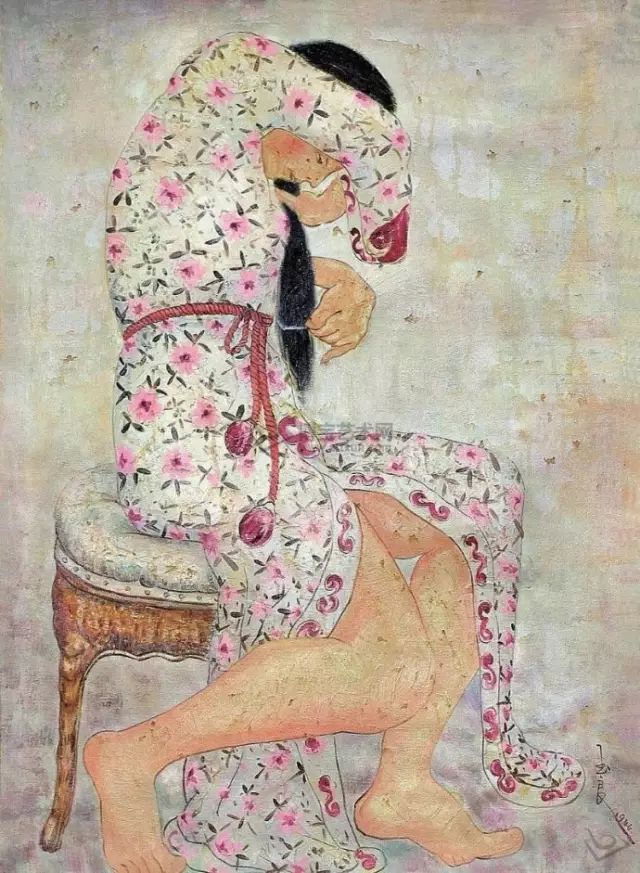

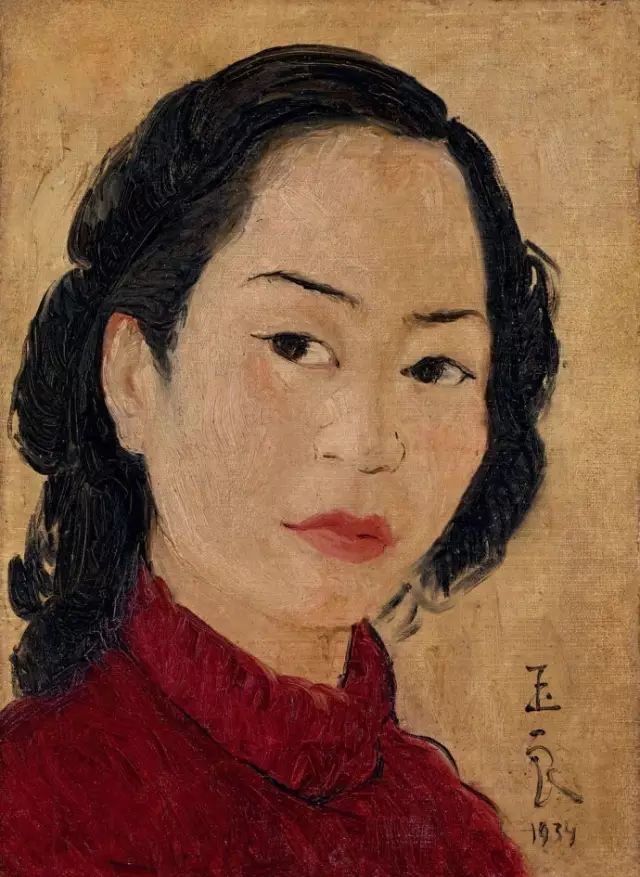

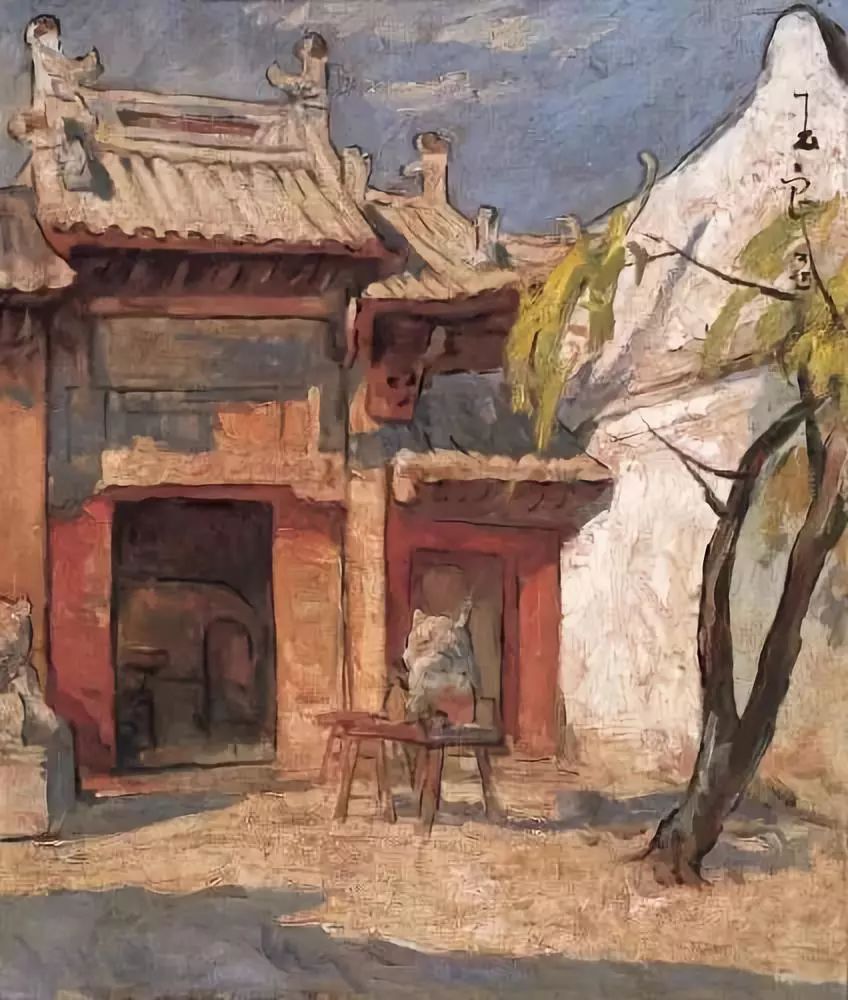

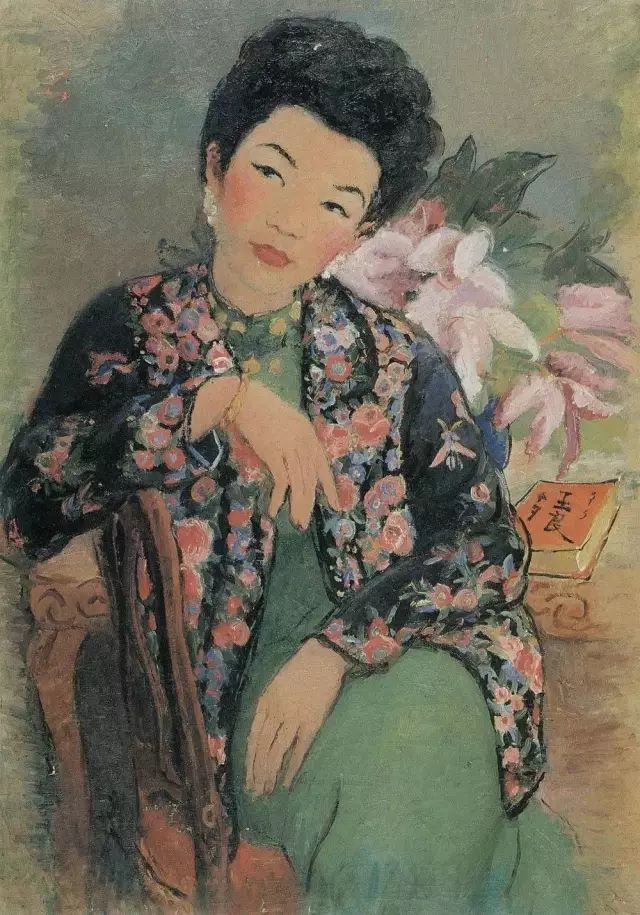

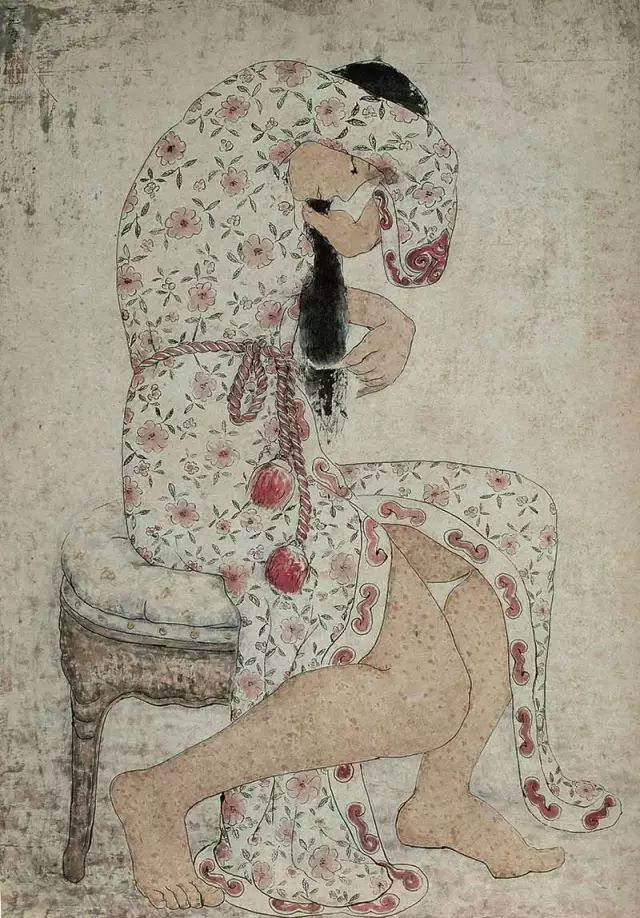

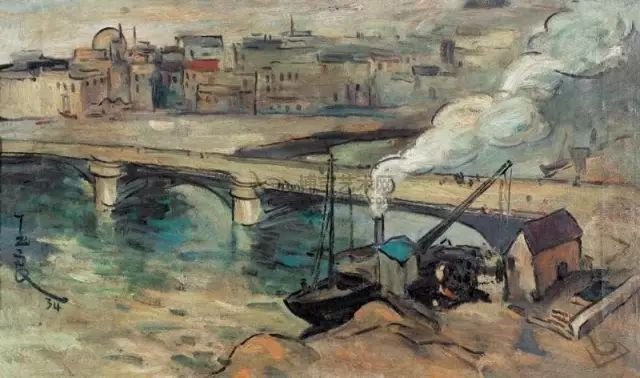

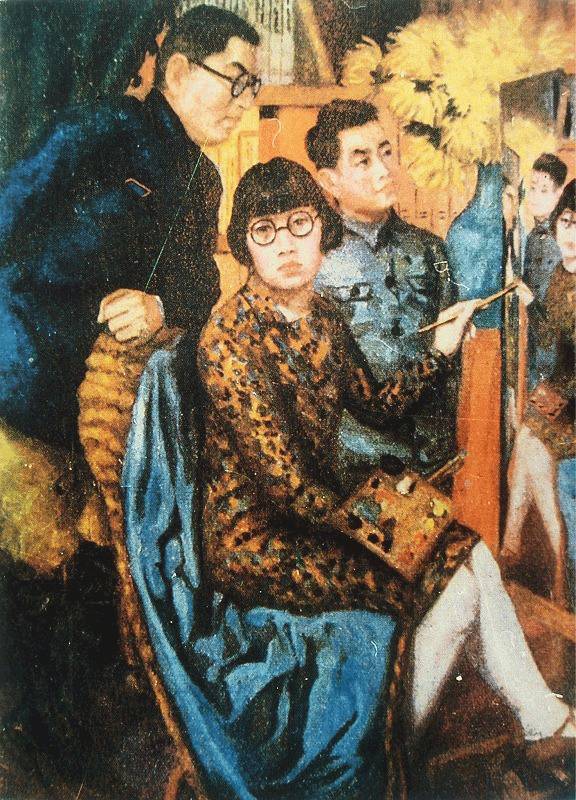

△潘玉良自画像

唯潘玉良出生最贫寒,经历最波折屈辱,容貌也最不好看。但时至今日,

她却是这些女画家里,有着最大名望的一位女子。

这个名望是她低到尘埃里的不幸身世与至死都跌宕的人生所导致,更因是她盖世的艺术才华,越来越得到世界的公认与臣服之故。

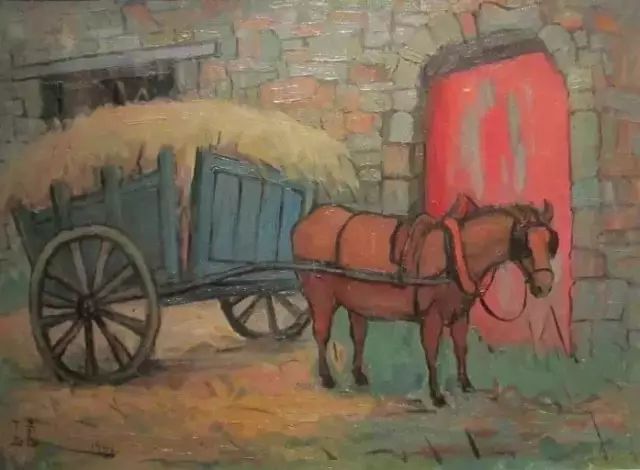

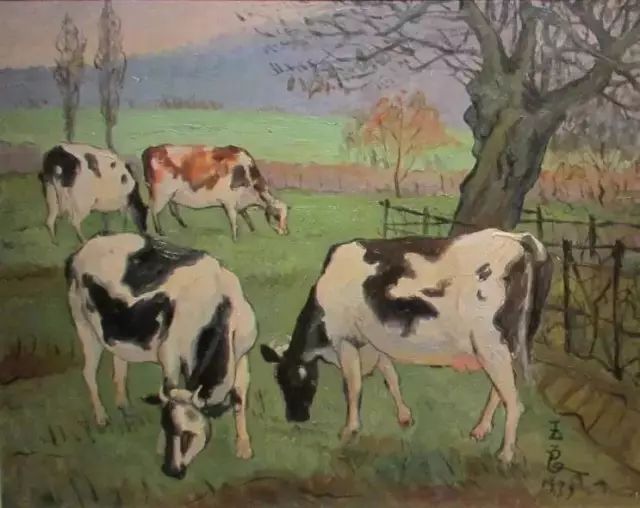

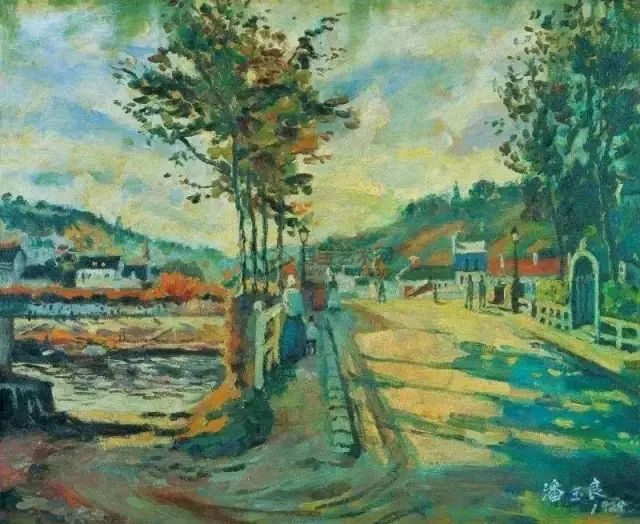

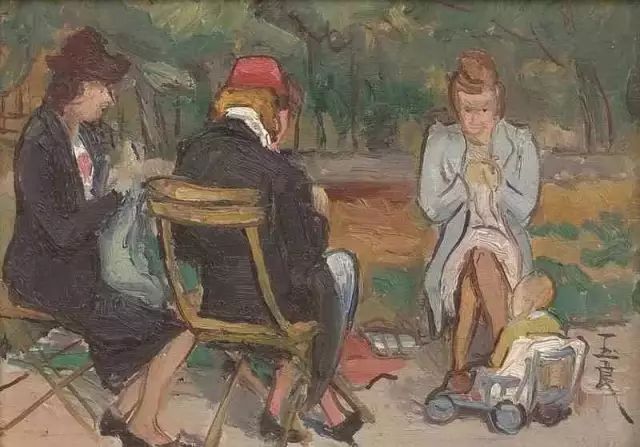

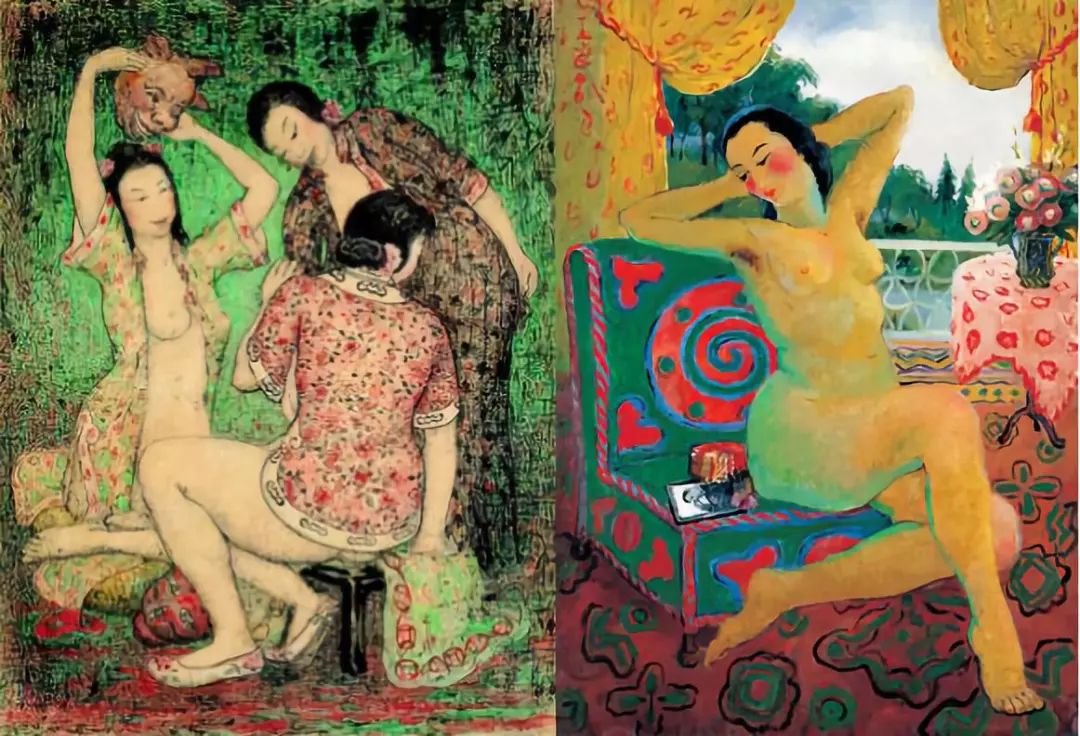

潘玉良是我国旅法最早也是最著名的女画家,她曾两次远渡重洋,在巴黎从事艺术活动达50多个春秋。

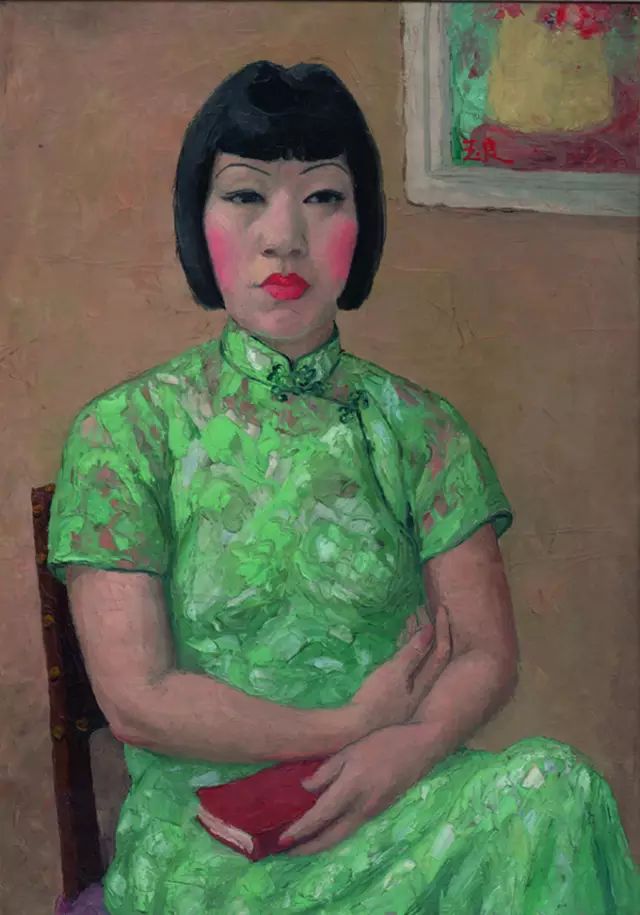

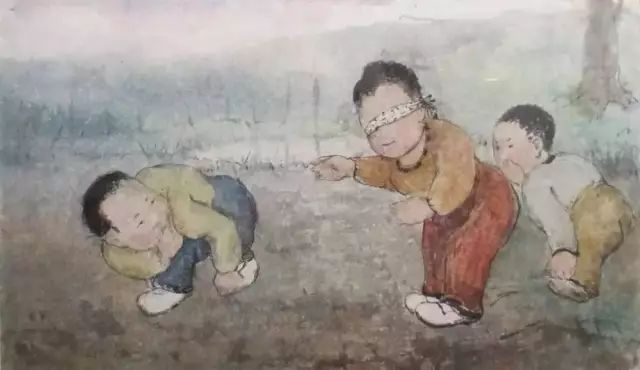

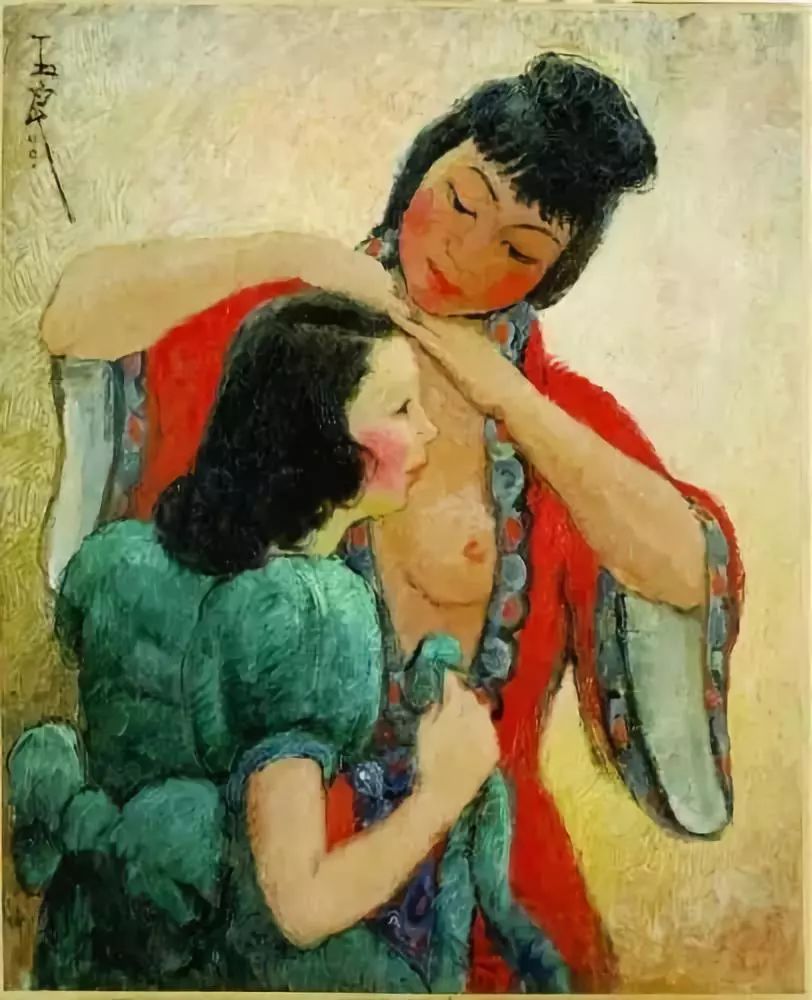

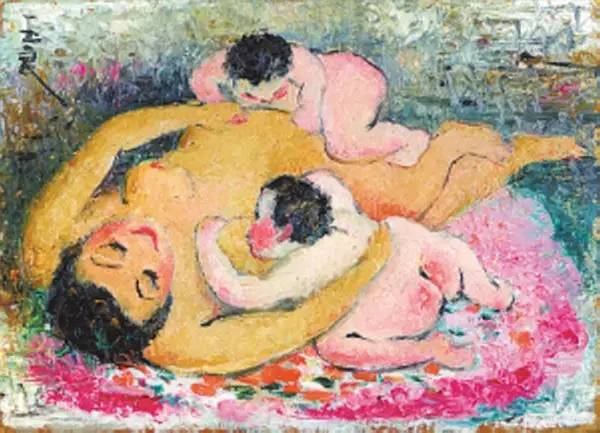

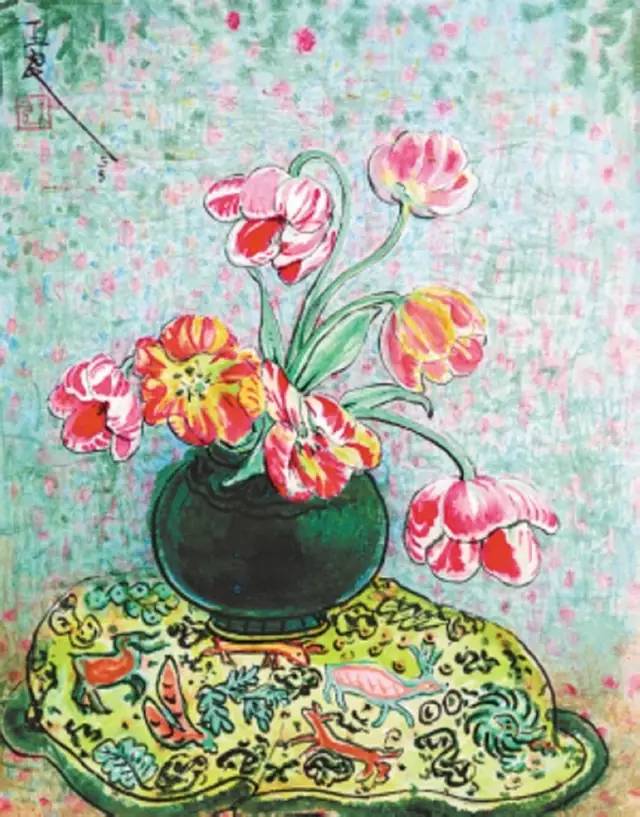

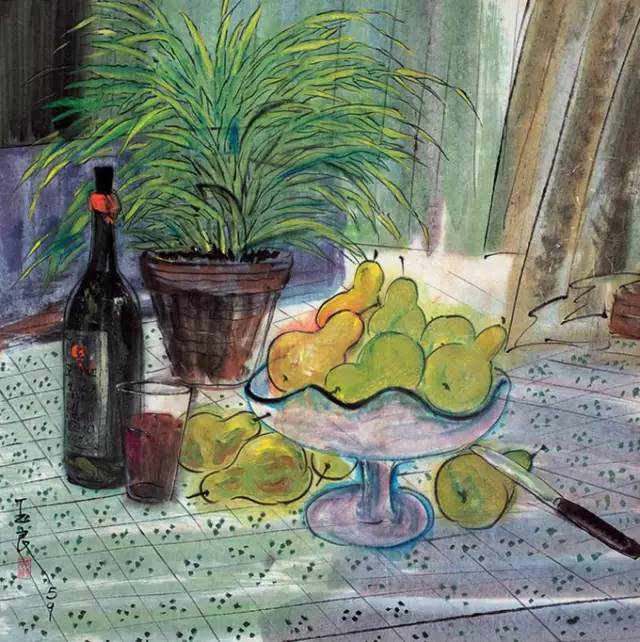

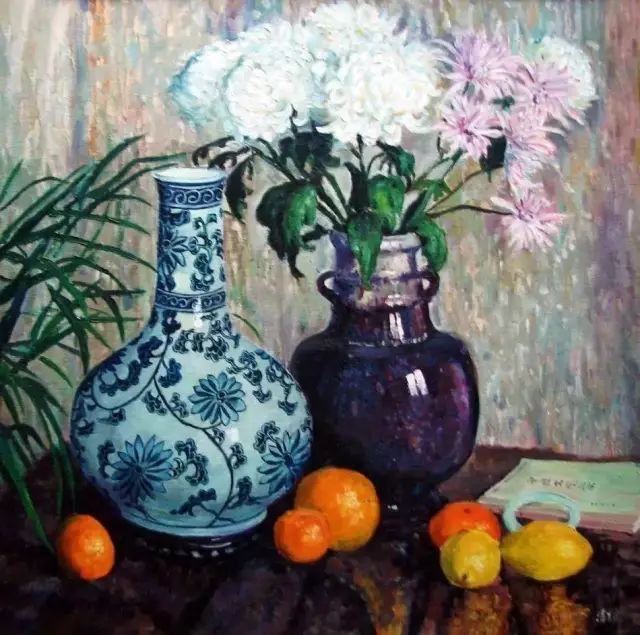

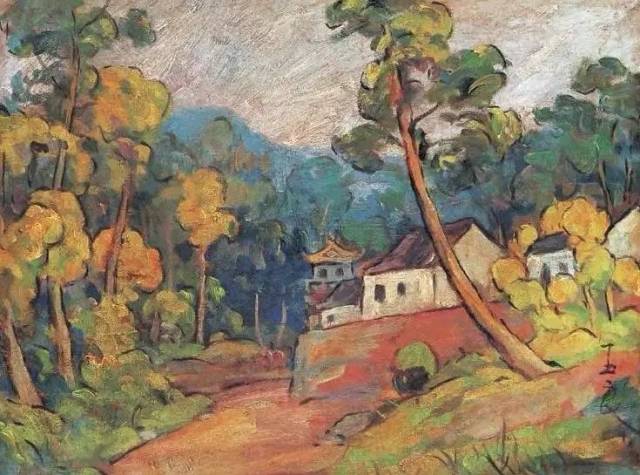

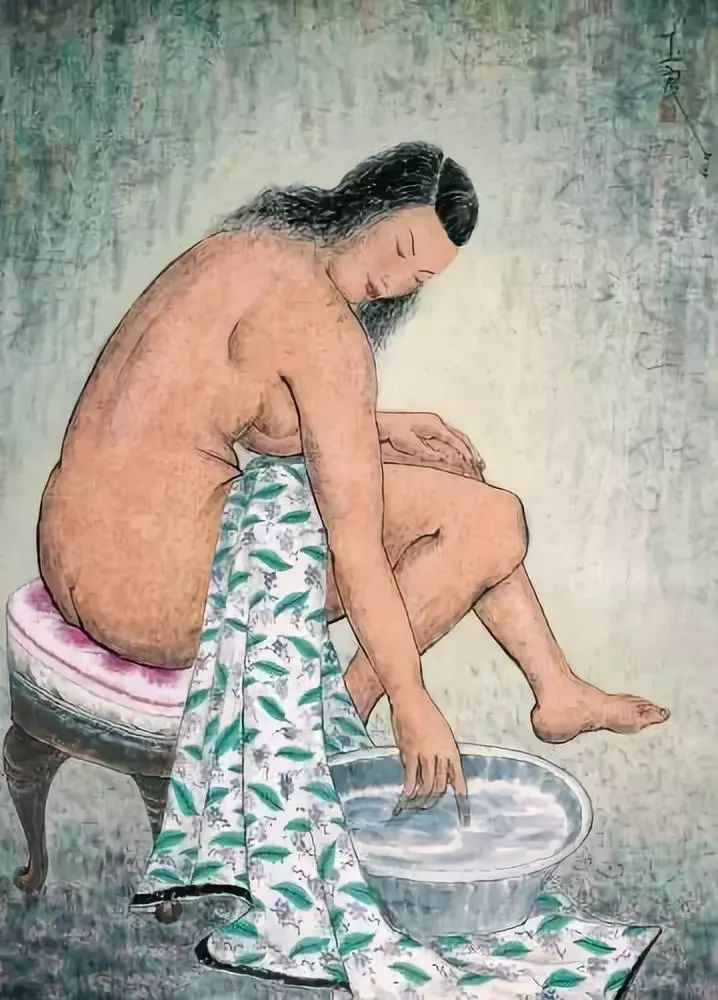

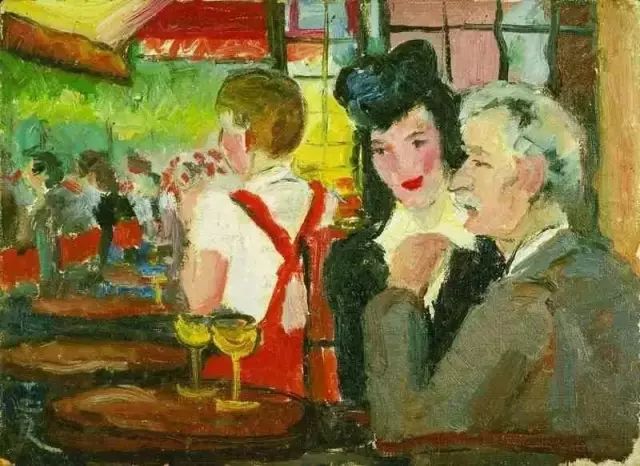

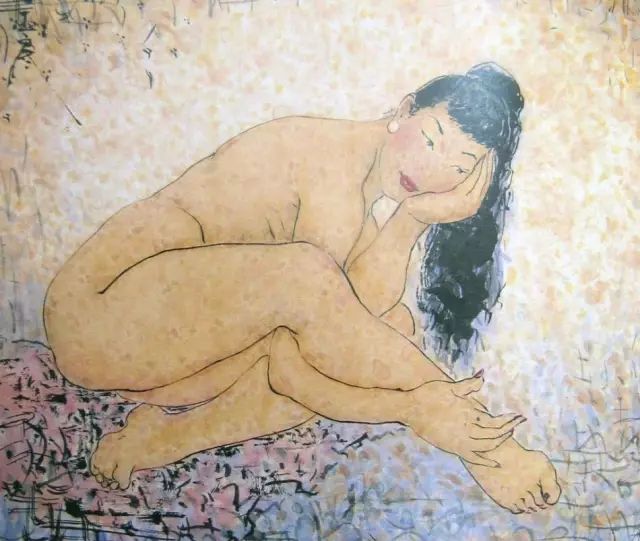

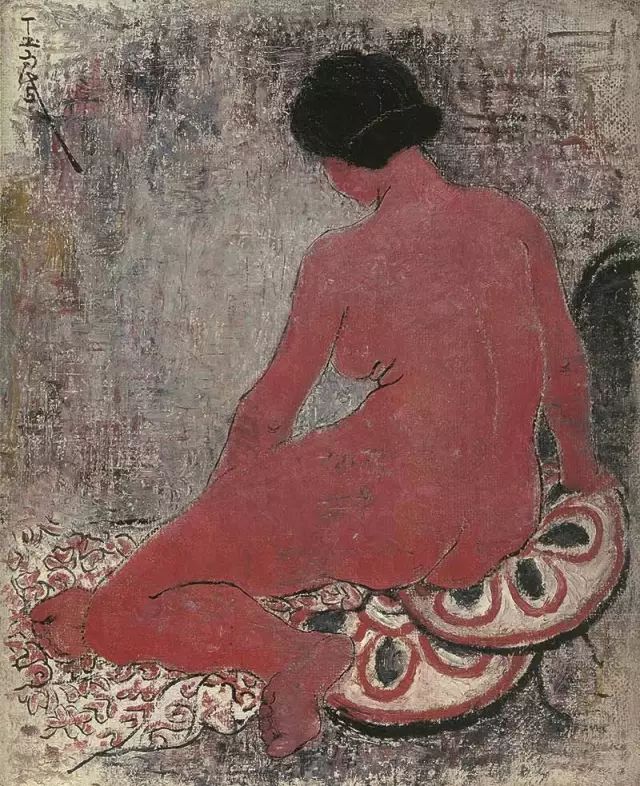

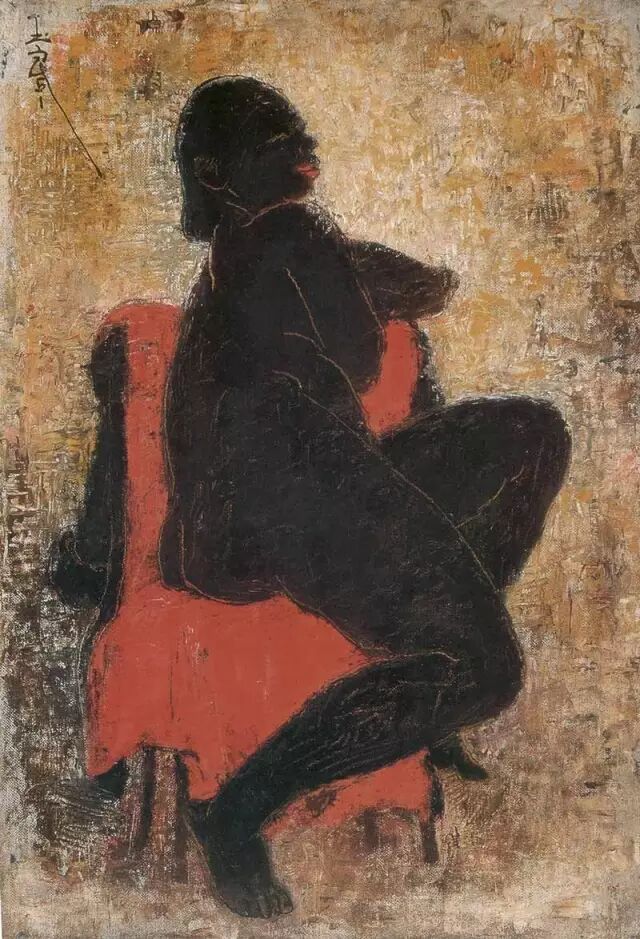

她的油画作品融合中西,色彩线条互相依存,用笔俊逸洒脱,气韵生动,赋色浓艳,雍容华贵,别有趣味。

她一生之中留下2000多件艺术作品,也留下了许许多多,可歌可泣的传奇故事。

而其中最著名的莫过于她与潘赞化的爱情故事了。可以说,没有潘赞化,也就没有画家潘玉良。但是,这却绝不是一个美好的爱情故事。

曾有人问陈寅恪的爱情观,先生这样答:第一:情之最上者,世无其人,悬空设想而甘为之死,如《牡丹亭》之杜丽娘是也。次之:与其人交识有素,而未尝共衾枕者次之。如宝、黛是也。

再次之者:曾一度枕席而永久纪念不忘,如司棋与潘又安。又次之,则为夫妇终身而无外遇者。

最下者,随处接合,惟欲是图,而无所谓情。

照此说法,潘玉良与潘赞化,其实只能算是第四等爱情。

但就是为这份第四等爱情,潘玉良却用一生来书写,写得力透纸背、大气磅礴,胜却人间无数。

1895年,潘玉良生于江苏扬州。原名杨秀清,一出生父亲就病故了。8岁时母亲又撒手人寰,孤苦无依,只好投奔舅舅,改名张玉良。

△《画魂》片段截图

13岁时,嗜赌成性的舅舅把她骗到芜湖,卖给了妓院当烧火丫头,四年之内,因拒绝接客,逃跑十多次,毁容上吊好几回,怎一个悲字了得。

如果没有遇到潘赞化,恐怕她永远都只能卑微地活下去了。庆幸的是她和小凤仙一样,都遇到了生命中的贵人,小凤仙有蔡锷将军,而她则有潘赞化。

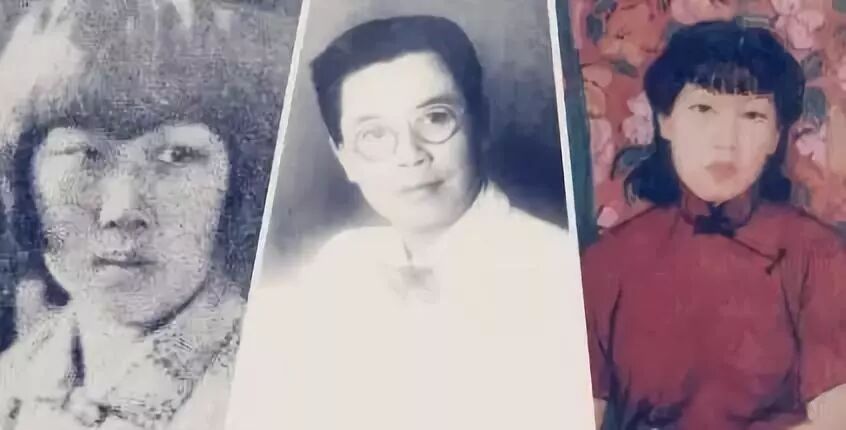

△潘赞化

潘赞化,1885年出生天津,安徽桐城人。他早年参加过孙中山组织的兴中会和徐锡麟组织的安庆起义。

后来流学日本,辛亥革命胜利后,潘赞化回到国内被任命为芜湖盐督。在当地富商安排的宴席上,张玉良遇见了潘赞化。

△《画魂》片段截图

在电影《画魂》里,他们是这样相遇的。

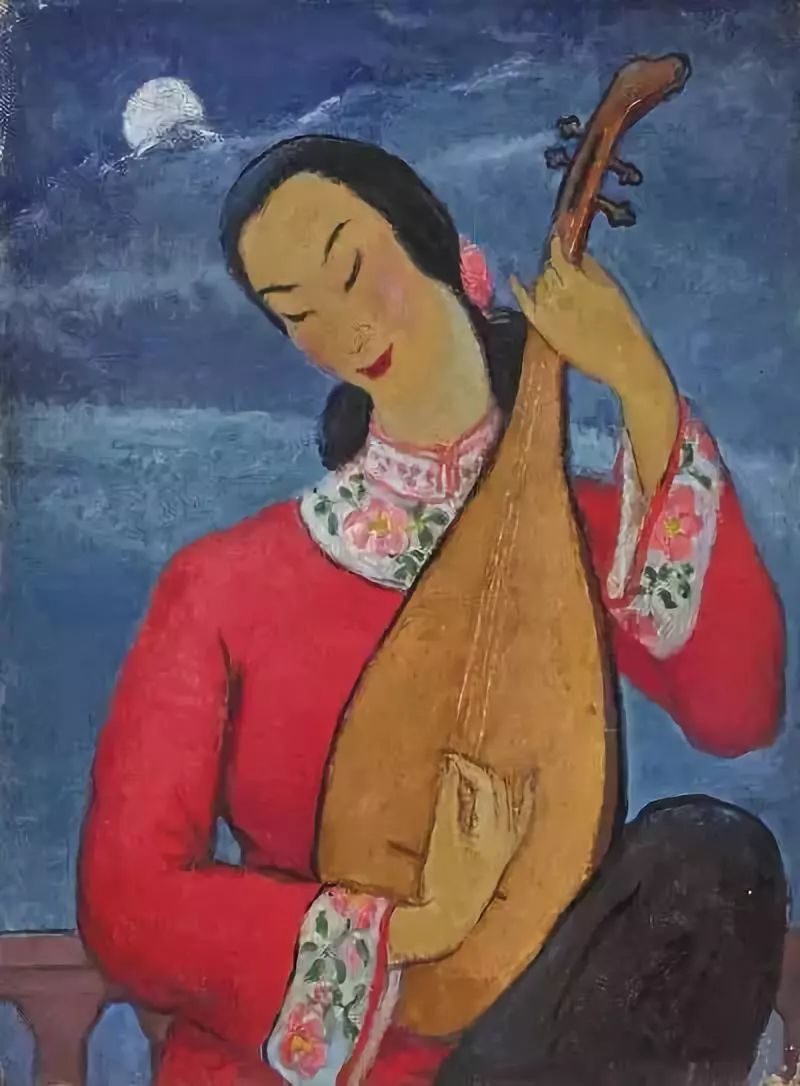

玉良轻拨琵琶,唱道:“不是爱风尘,似被前缘误,花开花落自有时,总赖东君主。去也终须去,住也如何住?若得山花插满头,莫问奴归去……”

潘赞化被曲中的倔强不屈的意味打动了,问道:“这是谁的词?”玉良答:

“一个和我同样命运的人。”

一问一答间,两个身份天差地别的男女有了爱意。作为一位新派人物,潘赞化懂得尊重女性,为玉良赎身,一年后正式娶她为妾,还请了大名鼎鼎的陈独秀做证婚人。

△《画魂》片段截图

是的,天意弄人,两人的相遇终究晚了一些,潘赞化已经娶妻生子,玉良只得为妾。

逃离苦海的张玉良为了感激潘赞化的知遇之恩,将自己改姓“潘”。

自此,世上少了一个烟花女子,多了一个女画家。婚后,潘赞化发现玉良与一般的姬妾不一样。她喜欢读书写字,求知欲强。

尤其对色彩敏感,就特意请了自己的好友洪野教玉良读书画画。还鼓励她报考刘海粟办的上海美术专科学校。

△《画魂》片段截图

1918年,潘玉良以素描第一名、色彩高分的成绩考入上海美专,然而,榜单上却没有她的名字。

原来,有人以她的出身不好为由,拒绝她入校。一名女同学甚至要求退学,“誓不与妓女同校”。

校长刘海粟听说后,顶住社会压力,提笔在榜上添上了她的名字。

△《画魂》片段截图

就这样,潘玉良成为上海美专的第一个女学生,潘玉良十分珍惜这次难得的机会。

进入学校后,勤奋刻苦,成绩优异,经常受到教师和校长刘海粟的激励。民国初年,擅长画画的女性很多,林徽因、陆小曼甚至宋美龄等都有画作传世。

但是她们往往都是画一些清雅的花鸟、山水等,画画只是她们怡情养性的手段。

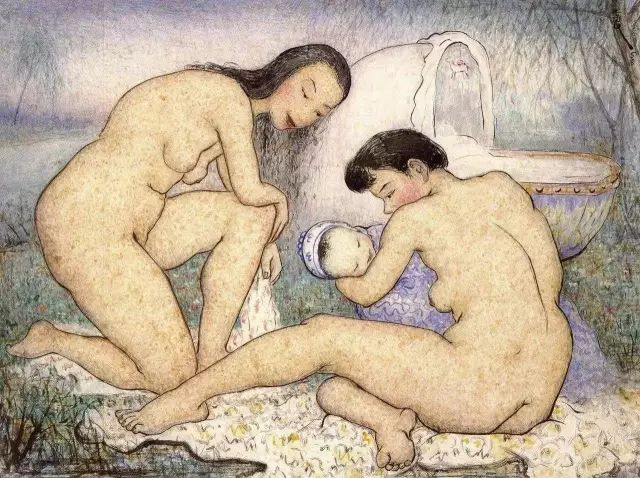

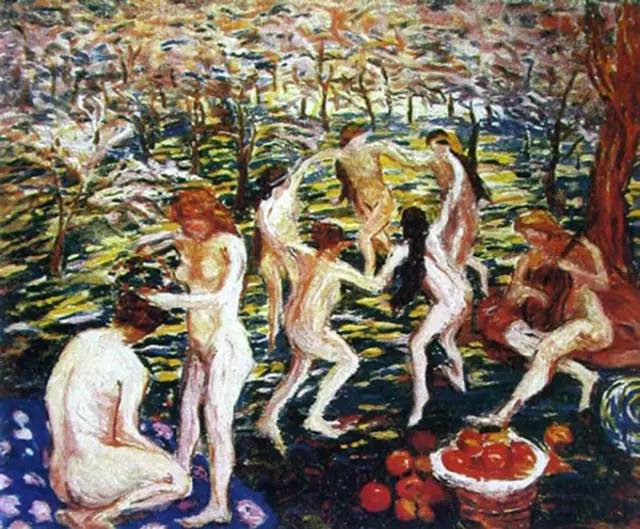

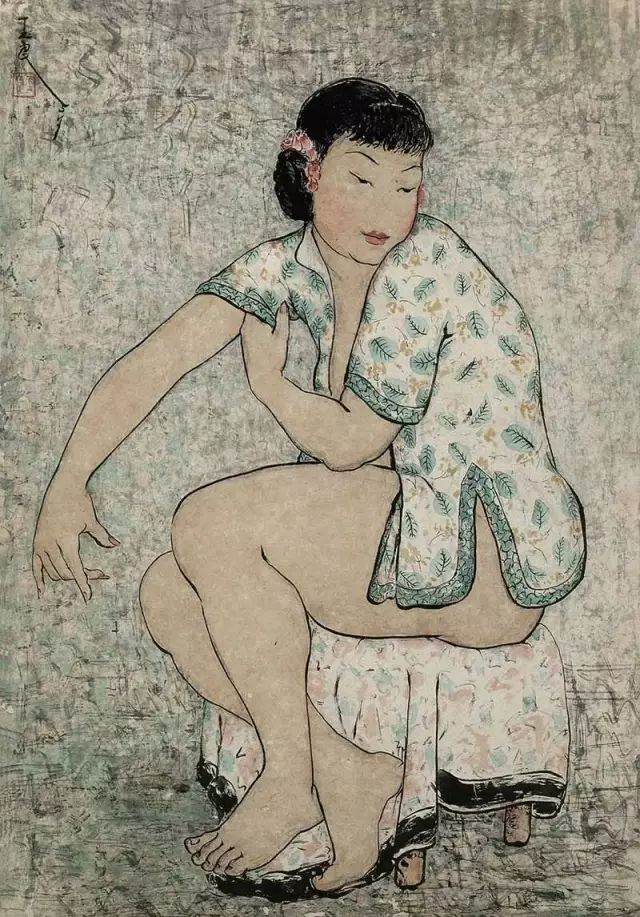

但是潘玉良不一样,画画是她内心宣泄的手段,是她存在的证明。她曾说过:“我必须画画,就像溺水的人必须挣扎!”没有模特,她就跑去浴室画,自己脱光了对着镜子画。

潘玉良对色彩非常敏感,油画是她的首选。不论人像画还是裸体画,她对人物的描写都直指人性。

然而,在那个年代,政府及世人是无法容许人们画人体的。

△《画魂》片段截图一时间,流言蜚语,漫天飞舞。只有潘赞化不为世俗偏见所动,全力支持潘玉良。

最终,潘玉良以优异的成绩完成学业,1921年留法勤工俭学兴起,校长刘海粟就建议潘玉良去欧洲留学。

潘玉良从此远渡重洋,留法深造。以优异的成绩考进里昂国立美术专科学校,与徐悲鸿师出同门。

后来又考取巴黎国立美术学院,师从达仰·西蒙。

1925年参加意大利美术展览,获得奖章和5000里拉的奖金,打破了历史上没有中国人获得该奖的纪录。

1929年,潘玉良学成归国,与潘赞化再次相守。并受刘海粟之邀,出任上海美术专科学校西画系主任。

△《画魂》片段截图

之后亦被南京中央大学艺术系聘为教授,后来还举办了 “中国第一个女西画家画展”,展品两百多件,震动了中国画坛。

中华书局还出版了一本《潘玉良画册》。其中,《壮士头像》被当时的外交部部长以1000银元收购,轰动一时。

但就在展览其间的一天,她突然接到潘赞化的电话,大夫人来了。

她回家里,听到大夫人说: “国有国法,家有家规,大主小卑,千古常理,不要以为当了教授就可以同我平起平坐……”

玉良思前想后,又不由同情起赞化来,“倒是难了他呢!”于是她心软了,屈服了。

她急步走进屋里,对着大夫人双膝跪了下来……1931年以后,日本无耻侵略中国,抗战在即,潘玉良以极大的爱国热情,投身于当时美术界的义展义卖活动。

结果,来自社会的无数谩骂与诽谤不绝于耳。一些无耻之徒攻击她,“妓女不能玷污象牙之塔”。

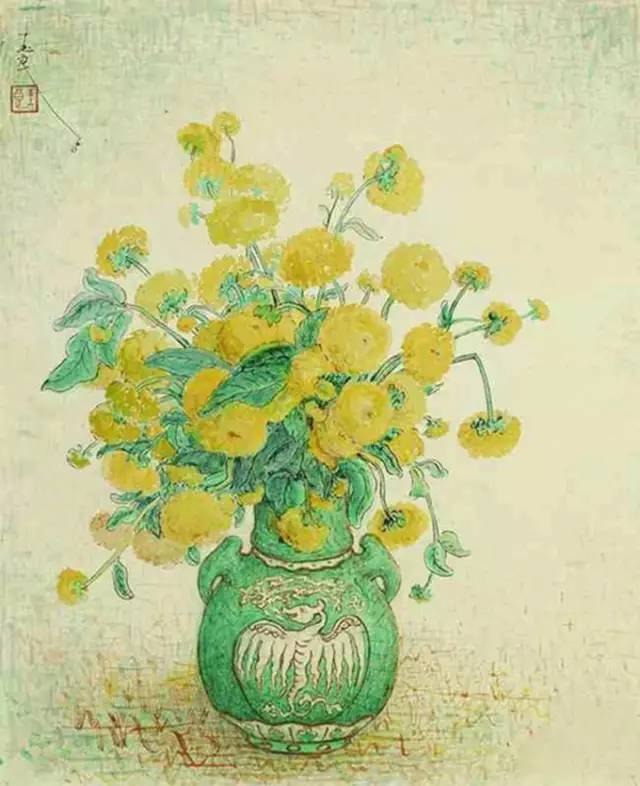

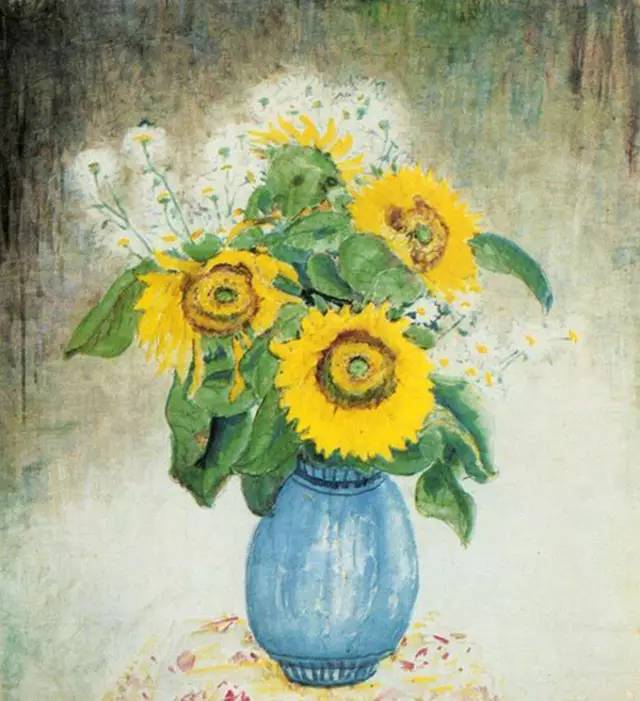

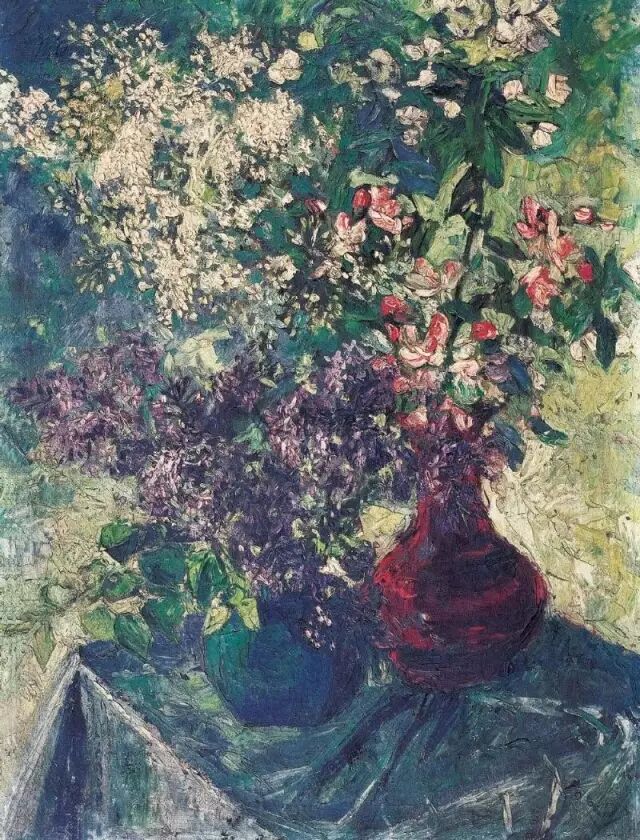

△《白菊花》

潘玉良却不为所动,她以加倍的努力投身于艺术创作和社会活动。 她创作的油画《白菊花》,寄托了自己对艺术,对爱情的无限忠诚。

但是也正是在此期间,潘玉良也遇到了足已改变她艺术生涯的重大转折。

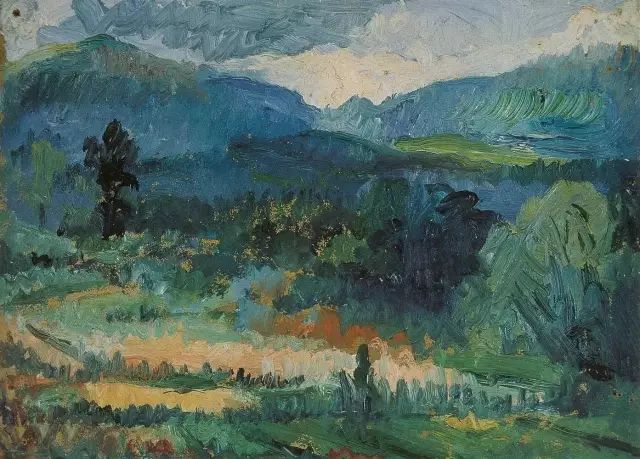

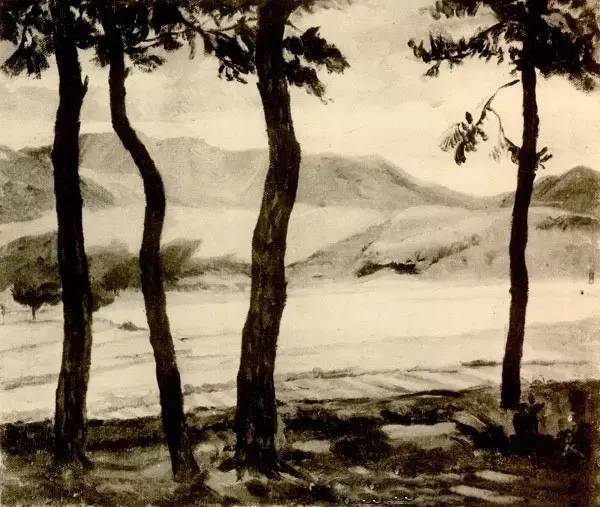

那是在1932年,玉良举办第二次个人画展时,游欧回国的刘海粟亲临画展。校长在那张《浮山古刹》前停住了。

他指着画对身旁围观的人说:“你们看,好一座别致有趣的古刹,可谓是淋漓逼真,惟妙惟肖。它说明了作者西画功底坚实,也表现了技巧的纯熟,意境不错。”

在场观者无不赞同,可老校长话锋一转:“可是,我不喜欢也不主张这种素描,我主张借鉴西方的艺术,用以丰富和发展我国的绘画艺术……”

玉良受到了震动,她认真思量,自己作品缺乏个性,之后,为了充实和丰富自己的艺术营养,她走遍黄山、庐山、浮山、扬子江等地……

在峰巅、峡谷、画室、课堂、河畔、林荫奋战。两年后她展出了别开生而的新作,受到了人们的赞誉。

但是与此同时,她也暗下了决心,她要再回到欧洲,真正地完成老校长对她的期望。

1937年,潘玉良终于等到了机会,为参加在法国巴黎举办的万国博览会,以及举办自己的画展,她再次赴欧。可没想到的是,这一分别,竟是生离死别。

△《画魂》片段截图

潘赞化和潘玉良从此情分两地,再也没有了相见的机会。起初,两人还书信往来。后来,抗日战争爆发,战火烧遍了大半个中国,在颠沛流离中,潘赞化和潘玉良就失去了联系。

直到1950年,他们才再次恢了通迅。那一年,潘玉良去瑞士、意大利、希腊、比利时4国巡回画展,历时9个多月,获得了一枚比利时皇家艺术学院的艺术圣诞奖章。当她胜利回到巴黎时,才在《晚邮报》上看到了一则消息:

“中共重用艺术家,徐悲鸿任北京中央美术学院院长,刘海粟任华东艺术专科学校校长。他们的个人画展,由官方分别在北京,上海举办,盛况空前。”

玉良的眼睛湿润了,是激动?还是乡情?晚上回到住处,潘玉良才又见到了赞化从中寄来的信,他介绍了祖国解放后建设事业蓬勃发展的情况,希望她早日回国!此时此刻,她说不出有多激动,有多高兴,她顾不上疲劳,立即给赞化写了回信。

玉良向往着飞回祖国,但她为她画展准备的作品,不得不花费她更大的精力,她全力投入创作。生活在演变中,赞化的书信慢慢少了,有时只有三言两语的客套话,后来竟长时间没了音信。

发生了不幸?他有难言之隐?不测风云?她联想到近来法国报纸上常常刊载中国目前国内政策紧张的现状,心里一阵悸动!

她既害怕有担心。她即给赞化写了一封很长的信,提了不少问题,信寄出去后,她翘首望着亲人的回信。

1958年8月,“中国画家潘玉良夫人美术作品展览会”在巴黎多尔赛画廊开幕。展出了她多年来珍藏的作品,展览未闭幕,展品除自藏未标价外,均订购一空。

巴黎市政府购藏十六件,国家教育部,市立东方美术馆都有收藏。她的汗水没有白流,她的辛苦没有白费,她的心血没有白费,她成功了!

美展宴会归来,画桌上摆着赞化的一封来信,她的手颤抖着拆读起来。

当她读到“刘海粟是右派,右派即是敌人,你我均应与其划清敌我界限”时,玉良的心碎了。顿时两手透底冰凉,她的头显得膨胀,她万万没想到,赞化会讲她最尊重的校长是敌人!

她又继续读下去:“来信预告美展有成功之望,将实现你之积45年之理想,当祝当贺!

你要回国,能在有生之年再见,当然是人生快事。不过虑及目前气温转冷,节令入冬不宜作长途旅行。况你乃年近六旬的老媪,怎经得长途颠簸和受寒冷,还是待来春成行为好……”

读到这里。她什么都明白了,她领悟了赞化措词的用心,当下不宜回国,这是赞化信中的核心,也是他急切要表达而又不便表达的内涵,

一柄利剑,砍在她的心口上,她全身感到一阵痛苦的颤憟,她无力地倒在沙发上。1959年,巴黎大学把它设置的多尔利奖给了张玉良,这在巴黎大学的奖励史上是破天荒第一次。

巴黎市市长亲自主持授奖仪式,把银盾、奖章、奖状和一小星型佩章授给了她。

1964年,法国与我国互相承认,建立了外交关系。一天,一位叫王萍的女士专程来到玉良的住处,她代表大使馆来看望张玉良。

直到这时,潘金玉良才知道赞化于1959年7月离开人世。一场平地而起的风暴,把玉良的归乡梦再次打碎了!中国史无前例的文化大革命开始了,一次王萍又来玉良住所,她捎来了周总理传来的信息:

“祖国理解你的心情,也诚挚地欢迎你回去,什么时候回国?总理有考虑,由我们安排。”

一晃又是10年,中国结束了动乱,王萍又专程到医院看望病床上的玉良,并向她报告了喜讯。错划的右派得以平反改正,她的老校长刘海粟回到南京艺术学院任院长。

玉良颤抖抖地从胸前口袋里掏出怀表,又从脖子上取下嵌有她同赞化合影的项链,放到守护在她身旁的王守义的身上,用尽最大的气力说:

“兄弟,多少年来,有劳你照应,现在我不行了,我……还有一件事相托,这两祥东西,请你带回祖国,转交给赞化的儿孙们……还有那张自画像,也带回去,就算我回到了祖国……拜托了!……”

她的声音越来越小了,她的眼睛在嘴唇无声地蠕动中闭上了。就像束灿烂的流星速然消失在巴黎的夜空。

1977年,她长眠于法国,墓碑上刻着“世界艺术家潘玉良”。至死她都未再踏回祖国的土地,未再回到潘赞化身边。

身为女人她是悲惨的,生逢乱世,饱尝生离死别之痛,成就斐然却依旧不被世人接受。

但作为女画家她是幸运的,她的颠沛流离,她的漂泊不定,她的眼所观心所感,都成了她画笔,无可替代的艺术言语。

在她不平凡的一生之中,她留给世人2000多件艺术作品。在美国、英国、意大利、比利时卢森堡等国举办过个人画展。

还曾荣获法国金像奖、比利时金质奖章和银盾奖,意大利罗马国际艺术金盾奖等20多个奖项。法国最大的博物馆卢浮宫收藏了她的油画作品,从此她成为中国第一个进入卢浮宫的画家。

-END-

欢迎分享

把美带到你的朋友圈-

与其孤军奋战,不如乘风破浪

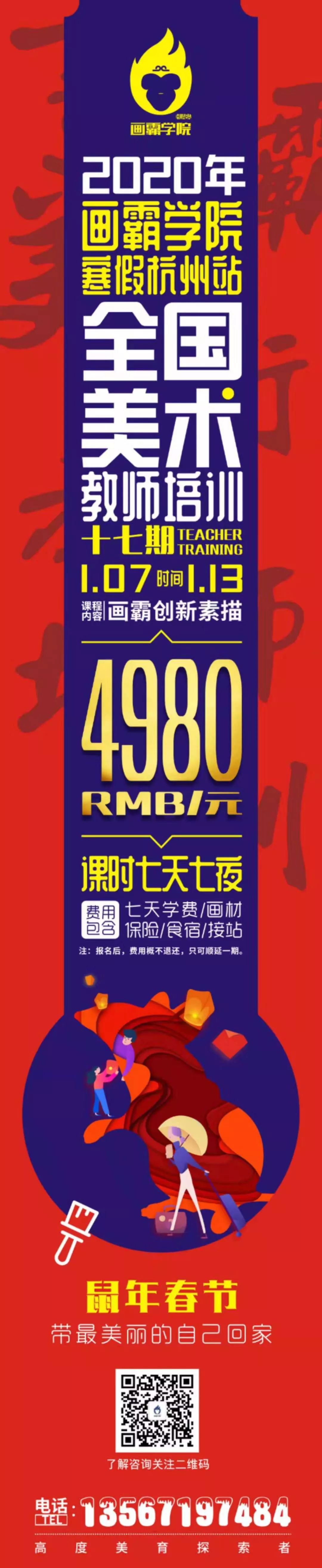

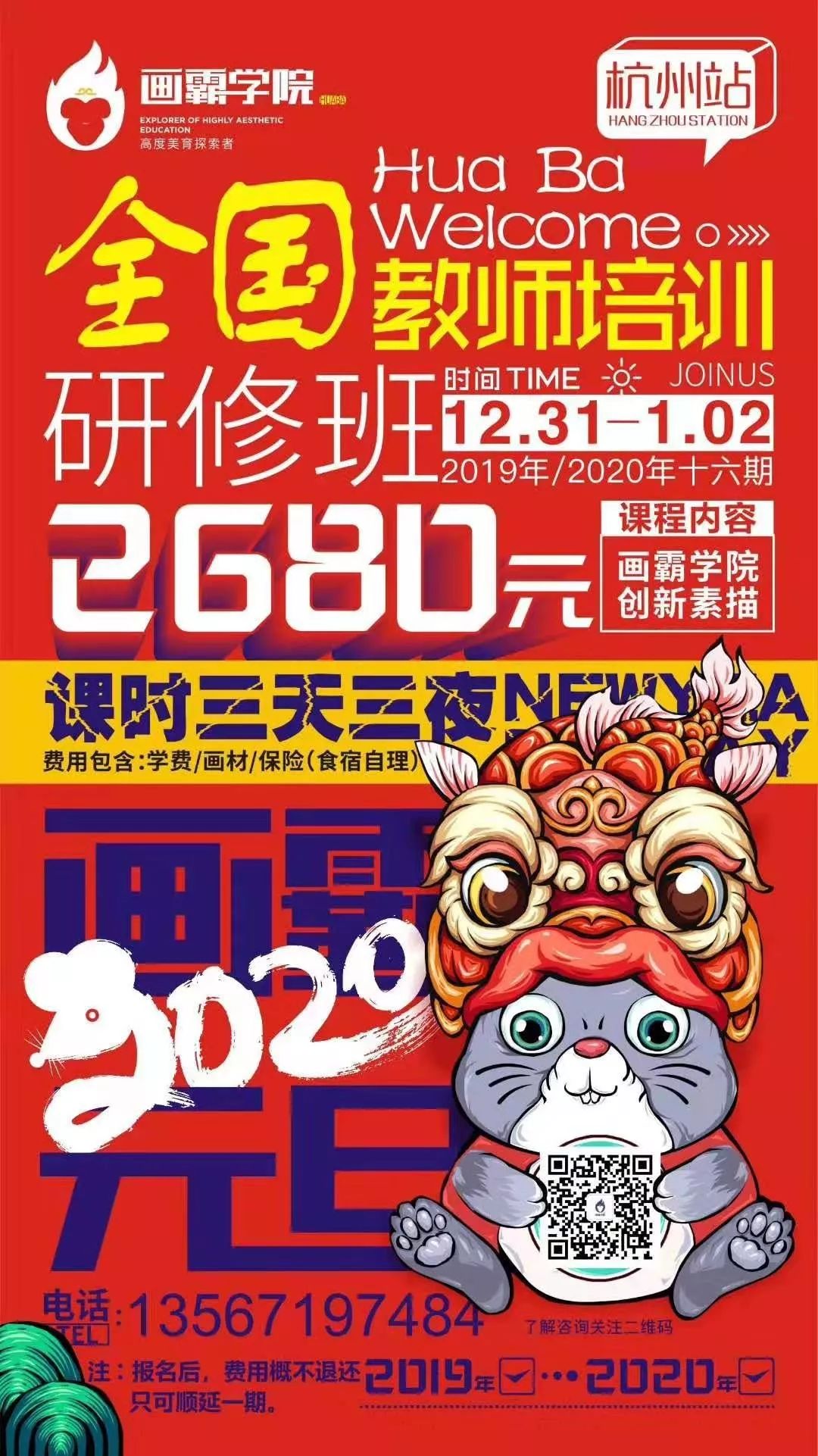

画霸学院城市合伙人 正在火热招募中!

画霸学院内部教材,火热销售中!! 画霸学院内部教材,火热销售中!!!七大素描体系服务于手握画笔的你 让美术更加认真

画霸学院教师研修班 杭州站火热招生中!!!

· · · 要不再看看 · · ·