编者按 & 译者序

本文是The Quietus网站上Matthew Lindsay的文章,由RoseTeller翻译,译文约20000字。文章从《Dog Man Star》这张专辑内外的故事谈起,勾勒了Suede的美学谱系,用颇为繁复的方式将25年前这阴郁又夺目的诗篇呈现给另一时代的读者。

Suede是少年时代的歌,所以读得挺伤感,那种摩拳擦掌的暧昧,狠命奔突,四面杀伐,又随时急刹车,随时撤兵,这类矛盾关系也总能对仗到生命线中很多节点,从而令人生出沉沦般的感慨,觉得它有点虚无,又美得不行,好像是昨日晚报报道了一次花开,也像是亲眼见证所有人杀了所有人。时代换了,黑话变了,旧的感性被重新洗牌,新的感性被定义为理性,理性也会跳脱出理性,成了吃人的东西。世界在少年面前越展越开,越开越不可爱,而这些又潮湿又灼热的歌,跟着人类欲望的科学发展之步伐,成了某种生命冲动的庇护所,性的监狱,真理的迷墙,浪漫爱的热带河流,它喧闹,却最能给你安静。

From编者:就别朵了

对于《狗人星》这张既关乎雄心壮志,也关乎分崩离析的专辑来说,这篇曲折繁复、颇有些来势汹汹的乐评似乎以一种最自命不凡的方式成为了类似于使用说明书式样的存在。

原文标题A World That's Gone,一个已经逝去的世界。不过对于我来说,《狗人星》的世界从未逝去,它就像桥的铁拱会在夜间升起或转开,我梦中的轮船则在此经过,驶向大海。而《狗人星》今年25岁,不算年轻,也从未老去;对于今天来说,它来得太早——昨天,也许正是时候。

From译者:RoseTeller

— 时移世易:狗人星25载 —

25年前,这支名为Suede(山羊皮)的乐队与世界、与现实、与英伦摇滚运动(Britpop)统统格格不入,甚至连成员之间也彼此争斗,乐队在创作和录制《狗·人·星(Dog Man Star)》的时候处在一个非常糟糕的境地。但马修·林希写道,这张专辑终将成为他们的杰作。

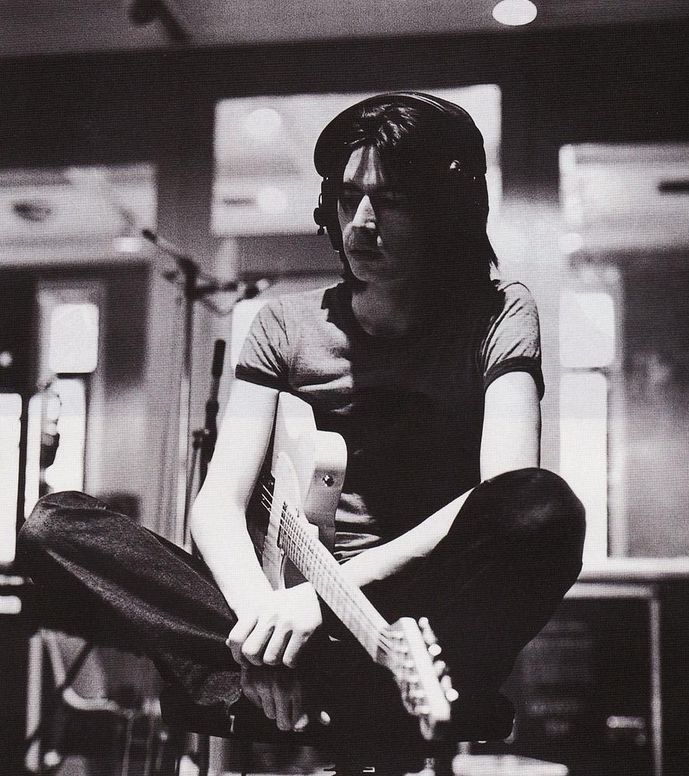

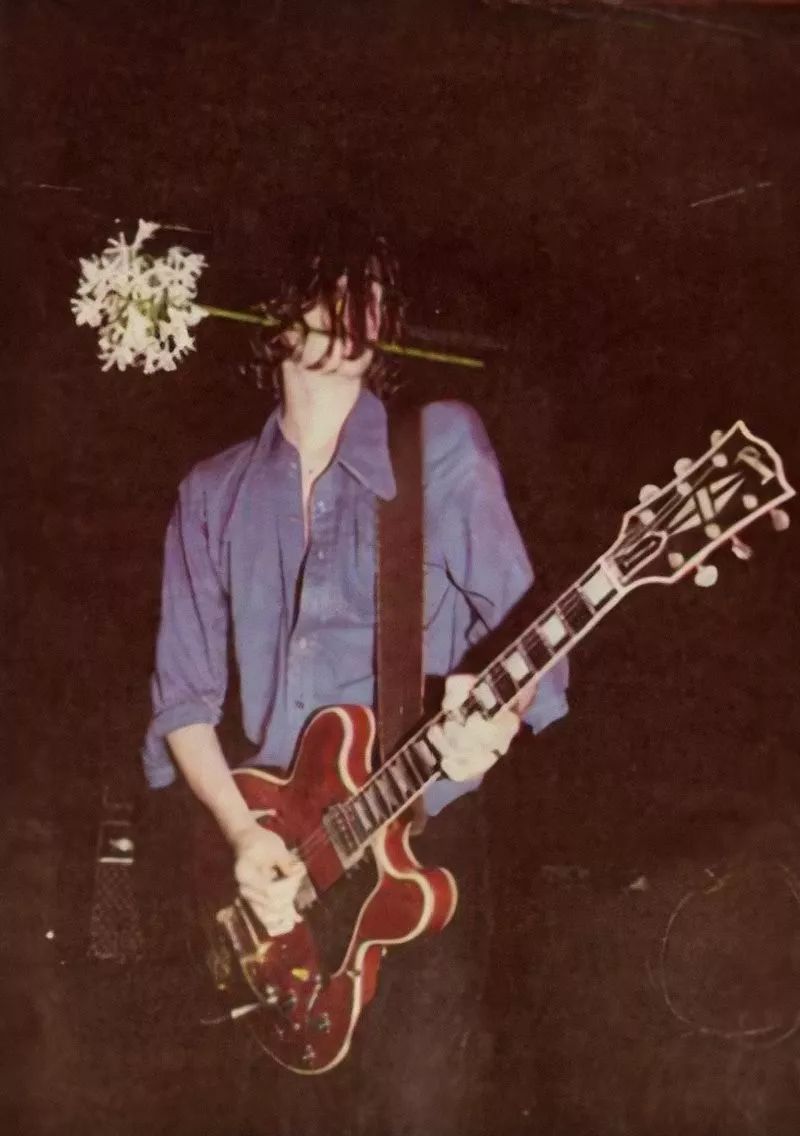

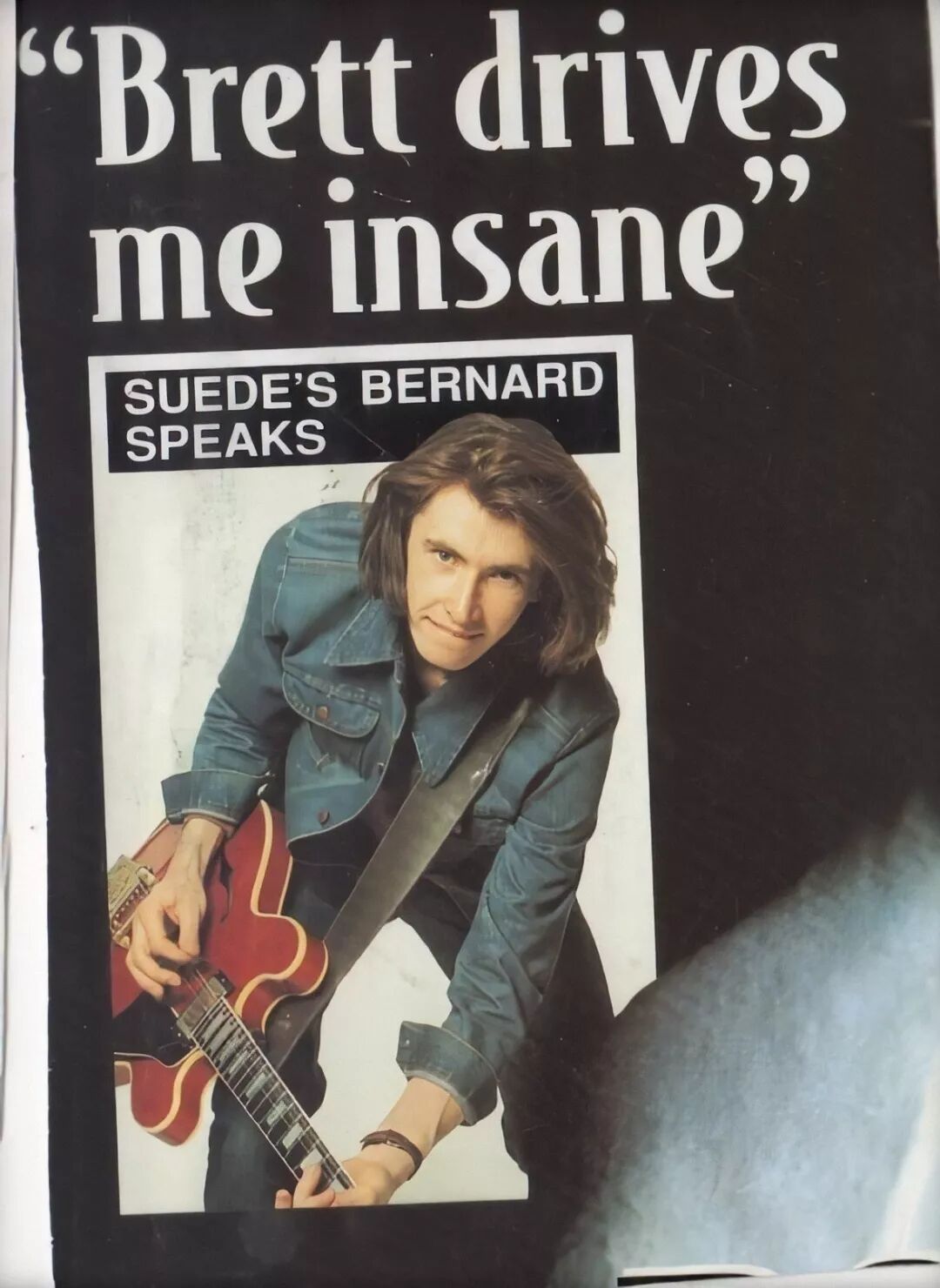

Bernard Butler

1993年,巴特勒(Bernard Butler)身处伦敦西汉普斯特德的公寓里,为这张万众翘首期待、作为乐队同名专辑续篇的专辑制作着小样。他们的首专摘得了水星音乐奖,也是继《弗兰基去好莱坞(Frankie Goes to Hollywood)》之后赢得最快销名号的首专。音乐正在以一种惊人的速度从他身体中倾泻而出。样带中,吉他旋律在无数奇异失真的音乐中,在几乎充满暴力创作倾向的音乐中,在因创作的喜悦而怒号的音乐中,在因真切的失落和孤独而抽泣的音乐中飞舞。这些作品都有一个共同的目的:撕毁已经被证明使乐队制胜的法则。用他的朋友兼合作者埃德温·柯林斯(Edwyn Collins)的话来说,他要“把它扯坏,再从头来过。” 协助巴特勒的不仅有吉他,还有一台鼓机、一架钢琴和一台罗兰SH-1000单声道合成器。他的音乐品味和他的成长经历一样具有天主教色彩:是那些带着些许帝国无畏情绪的专辑,像以前最受欢迎的快乐小分队(JoyDivision)的《靠近(Closer)》,史密斯(The Smiths)的《女王已死(The Queen Is Dead)》,伴随着马克与曼巴(Marc & The Mambas)的《折磨与斗牛士(Torment And Toreros)》中流行明星的自我诋毁,以及卢·里德(Lou Reed)令人沮丧的歌曲集《柏林(Berlin)》。《柏林》中有一条被堵死的四轨录音小道,在那里,最悦耳流畅的编排中埋伏了最残忍严酷的现实。作为在大卫·鲍伊帮助下成功的《变压器(Transformer)》(译注:卢·里德的首张专辑)的一个逆反行为,《柏林》明确不走华丽摇滚的路线,就如同尼尔·杨(Neil Young)对巴特勒的影响一样。像正义兄弟(The RighteousBrothers)的那首《你已失去了爱的感觉(You’ve Lost That Loving Feeling)》,这样的歌曲对这位鉴赏派的音乐家产生越来越大的影响,在菲尔·斯佩克特(Phil Spector)(译注:正义兄弟的成员之一)的作品中,流行音乐的宣泄,宏大的管弦乐编曲,以及对合作关系中缺乏温情的哀叹都被包裹在了一起。“音墙”(译注:双关语,引用菲尔·斯佩克特独特的制作风格)在巴特勒的脑海中筑起,如他自己与乐队成员之间的墙一般厚重。

样带寄到了伦敦高门区汉普斯特德大公园的另一边,他的创作伙伴安德森(Brett Anderson)所处之地。两年前,二人面对面即兴写出《贪得无厌的情人(My Insatiable One)》这样的经典作品,把节奏组(贝斯手和鼓手)因病无法抵达的排练室也派上了用场。如今他们天各一方了(译注:94年初巴特勒离队)。尽管如此,这一对搭档之间烈火未熄,还要去创造一些非凡的、奇异的、美丽的、蔓生的,又备受折磨的东西。他们仍下定决心要使对方铭记彼此,并篡夺彼此的权力。他们之前创作的歌曲如表演般颇具戏剧感,而现在他们正在构思一张完整的专辑,流畅宏大的作曲,有意为之的杰作,拥有气势磅礴的起承转合。

Brett Anderson

安德森的新居位于谢泼德山16号,是一个花园公寓,部分出于迷信(16对这位歌手来说,是个幸运数字),部分出于躲避兴起之中的英伦摇滚运动。1992年乐队的迅速崛起在很大程度上引领了这一场名为英伦摇滚的运动,然而他对英国人怪癖日常的长篇记录已经演变成某种乐队已不想被卷入其中的东西。他们身处一个孤独的世界,内部的冲突转变成为分裂,与时代潮流(注:此处指英伦摇滚运动)也格格不入。但当安德森匿藏于此的时候,他努力经由药物、老电影和大量的读物获取创作灵感,来满足他搭档疯狂(译注:巴特勒)的野心,从浪漫派的幻想诗人,从威廉·布莱克到反乌托邦末日的预言者,如乔治·奥威尔和J. G. 巴拉德(J.G.Ballard,英国小说家,代表作有《摩天大楼》、《太阳帝国》等)。音响里流淌的是平克·弗洛伊德(Pink Floyd)的《月之暗面(Dark Side Of The Moon)》,凯特·布什(Kate Bush)的《爱之猎犬(Hounds Of Love)》,以及一些低吟歌手和民谣歌手,而拥有柔润而低沉音色的斯科特·沃克(Scott Walker),是他与巴特勒近期共享的音乐同好。安德森的眼界变开阔了,想象力似若飞翔,且消弭了人际间的交往。在梦中,他坐在詹姆斯·迪恩(James Dean)那辆保时捷的副驾驶位上,鼓励他在加州41号和46号公路的交汇处(詹姆斯·迪恩出车祸的地方)开得更快一些(译注:《爸爸在加速(Daddy’s Speeding)》这首歌的灵感来源)。安德森其他的读物则深入到了好莱坞和巫术之中。以某种方式,他认为这一切将汇集成一张流行唱片。

Suede

这张专辑将被叫做《狗·人·星》。这个名字来自重新组装了斯坦·布拉哈格(Stan Brakhage,20世纪实验电影的代表人之一)那一系列名为《狗·星·人(Dog Star Man)》的短片。改变至关重要,《狗·人·星》更为上口,它暗示着一个戏法,一道咒语以及一次魔杖的摆动。它有着类似安德森成名之路的起势,从政府廉租房一路升至舞台的中心。这将成为一张描述雄心壮志的专辑,也是一张描述分崩离析的专辑。

在安德森的上方,由门诺派教徒(Mennonites,一个由门诺·西门创立的基督新教宗教团体)唱出的赞美诗渗穿了地板,这是一个拒绝现代世界的基督教教派,就像他的乐队拒绝了最近的音乐风潮。当地的图书馆离他仅有咫尺之遥,那是他获取所有新读物的地方。再往前走些,穿过马路,爬上山去就是沃特洛公园,那是在成名之前,他写下《安眠药(Sleeping Pills)》的地方。卡尔·马克思(Karl Marx)长眠在海格特公墓里,革命的遗存留在了北伦敦这块绿树成荫、富饶的飞地。盛行的无政府主义在山下的某处等待着时机,城市化的现实如同一剂猛药,随时都可能来践踏高门区“乡村绿色保护协会”的田园风光。最起码安德森是这么认为的,谁知道呢?这些天里,他发现出门变得困难了起来。 在离市中心更近的地方,制作人艾德·巴勒(Ed Buller)正和“洪水”(Flood,也即Mark Ellis,马克·埃利斯,著名的后朋和另类摇滚唱片制作人)在位于考文特花园埃克塞特街,那家名叫乔·艾伦(Joe Allen)餐厅里共进午餐。这是该地区的剧院观众最喜欢的用餐地点,在它的地下餐厅里,裸露的砖墙上装饰着丽莎·明尼利(Liza Minnelli,美国女演员、歌手,是朱迪·加兰与其第二任丈夫文森特·明尼利的女儿)等人的照片,配置着雅致清爽的白色桌布。巴勒向他的同事吐露了乐队内部已经形成的裂隙。他感觉到自己即将制作的唱片将是最后一张,至少就目前的阵容而言。永远的乐观主义者“洪水”预测,不出意外的话,这张专辑将艳惊四座。他们都说对了。

Bernard Butler 与 Brett Anderson

从安德森和巴特勒开始打磨各自技巧的那一刻起,乐队的第二张专辑,《狗·人·星》的种子就已播下。“我们知道自己能做出这样一张专辑,”现今的安德森如此说道。早期的作品,像《哑剧马(PantomimeHorse)》,像《溺水者(The Drowners)》,B面曲,像《致鸟儿(To The Birds)》,都有着自信非常的编排,涌涨至歌剧一般的高潮,像小型交响曲一样变换着节奏。在《猪不会飞的地方(Where The Pigs Don't Fly)》里,涨涨跌跌的前奏有一种近乎帝王般的存在感。这是一种兼具平衡感和目的性的音乐,一种需要被听到的音乐,来自一个需要被发现的乐队。在舞台上,在作品中,两人建立了一种几乎是心灵感应般血脉共通的连接。根据约翰·哈里斯(John Harris,著名英国音乐记者)那本《最后的派对(The Last Party)》里和巴特勒有关的部分来看,他们(巴特勒和安德森)抽着同样的香烟,穿着一样的衣服,贴心的巴特勒会陪伴安德森乘坐地铁回家。

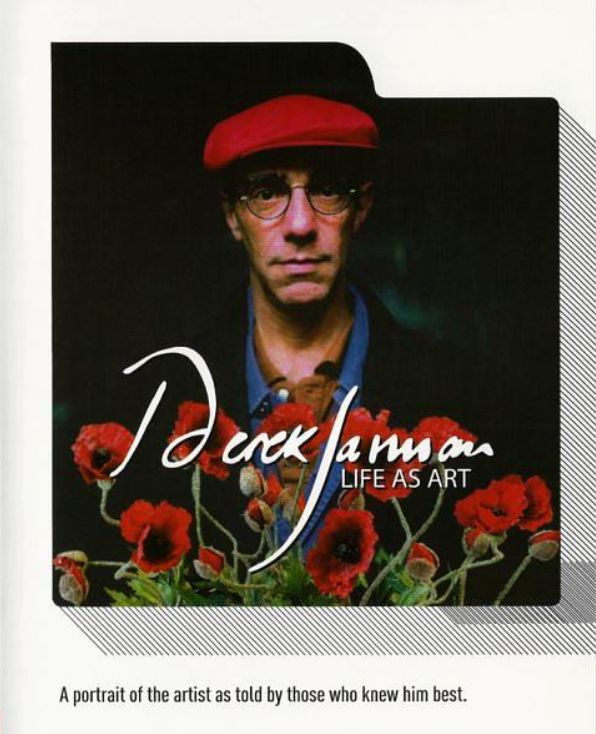

德里克·贾曼(Derek Jarman)

英国电影导演、舞台设计师、艺术家代表作《英格兰末日》、《花园》以及《蓝》

1993年7月,在首张专辑发行3个月后,乐队与德里克·贾曼合作,在克拉彭大剧场(Clapham Grand)为艾滋募捐。这场演出是他们迄今为止最奢华的一次,有大提琴手、钢琴手,以及特邀嘉宾克里西·海特(Chrissie Hynde)和苏克西与女妖的主唱苏克西(Siouxsie Sioux)。贾曼《超级 8(Super 8)》(注:Super8指“超级8毫米相机”,是专门为使用超级8毫米电影格式而制造的电影相机。超级8毫米胶片相机最早是由柯达在1965年为其新推出的电影格式,取代了“标准8毫米”格式,这里的Super8 就是贾曼用这一相机拍摄的许多影像片段。丰富的色彩,大胆的构图,实验性的技法是它们所共有的特点,也是贾曼最为重要的影像遗产)的影像在乐队身后时隐时现。贾曼和乐队的先行者们、史密斯和宠物店男孩(Pet Shop Boys)均有过合作。这不仅是一次演出,而是一桩事件,它表示着一个乐队将要步入他们可以达至的全盛。乐队接下来将要发布《待在一起(Stay Together)》,这是一首长达八分半钟,独一无二的单曲,包裹在一个有大张插页的封套里。但就在乐队攀登至商业成功与“高雅艺术”相伴而行的那个稀有领域时,他们开始分崩离析。

安德森欣然接受着来自国内外的“撕衫之爱”(注:安德森早年演出时,衬衣经常被前排观众撕坏),他在享受成功,一如贝斯手马特·奥斯曼(Mat Osman)和鼓手西蒙·吉尔伯特(Simon Gilbert)。安德森已经从一个大麻偶尔吸食者变成了一个专业户。更要命的是,他把毒品和创作联系了起来。另一方面,巴特勒惊慌失措,惧怕名声,被音乐界的单调乏味激怒,被老生常谈的摇滚明星过激行为激怒,而他的队友则深陷其中,他在乐队相关新闻里收获的安德森形象,也让他越来越困惑。

Suede

当乐队在满世界巡演时,安德森和巴特勒对乐队的想法也变得越来越大——就像他们之间的裂隙一样。安德森听到佛教僧侣在京都的一座寺庙里诵经,于是决定召唤一种类似的催眠的声音来揭开乐队第二张专辑的帷幕(注:指专辑开篇曲《介绍乐队(Introducing the Band)》)。巴特勒在试音中不断测试新的材料,乐节和鼓点的轰鸣填满了空荡荡的大厅,他想在乐队的下一张专辑里再现这一种残酷又愤怒的重击声。一次对乐队公众形象的彻底颠覆,一次对早期音色的致命一击。这是一种原始的,蓬勃的噪声,撕扯开安静的曲目和复杂的结构。录音室外那些空荡荡的大厅,是唯一可以听到巴特勒演奏乐队新歌的地方。

在乐队于1993年9月开始第二次美国巡演的时候,悲剧发生了。巴特勒的父亲去世。他飞回家参加葬礼,然后迅速地,几近疯狂地返回纽约继续巡演——之后所有人都认为,那场演出应该取消。极度的悲痛,女友不在身边,他与乐队的成员也更加疏远。太过年轻,太过沉溺,也过于英国脾性的安德森担心安慰巴特勒只会进一步破坏他们脆弱的关系,自己失去母亲的阴影依旧,于是他望向了别处。巴特勒与其他乐队的人交好,神志恍惚,不间断地进行着创作。只是他不知道的是,安德森也在疯狂地进行着创作。在舞台上,安德森和巴特勒的竞争越来越激烈。在纽约,他们在美国最后一次的演出表现得非常凶猛,以至于仅有一家唱片公司的代表敢在后台接近他们。 与此同时,在伦敦,继安德森、米字旗以及“美国佬回家”这一不太优雅的标题一同出现出现在《Select》杂志的封面之后,英伦摇滚运动的势头不断在增强。乐队的巡回演出为他们打开了更广阔的视野,从京都念经的僧侣,到在好莱坞进行桃色交易的人们。当主要竞争对手模糊乐队(Blur)在美国巡演时,就把注意力集中在了“英国形象”上。前乐队成员贾斯汀·弗里舍曼(Justine Frischmann)组建了一个名叫橡皮筋(Elastica)的新乐队。《车之歌(Car Song)》这首歌充分证明了她的新音乐和前乐队之间的不同。这是一场笨拙却活泼,耗时两分半钟的后座狂欢,它与《她没有死去(She's Not Dead)》(注:山羊皮首张专辑中的曲目)慵懒的前戏形成了鲜明的对比,那是一出马达轰鸣中悲伤的罗曼史。

迈克·李(Mike Leigh)

英国著名导演、剧作家,他的作品以其“厨房水槽现实主义”闻名代表作有《厚望(High Hopes,1988)》,也是马特·奥斯曼最爱的电影

再往北,在谢菲尔德,果浆乐团(Pulp)的迈克·李式风格以一种越来越流行的形式迎合着这座钢铁城市的合成器传统。在曼彻斯特,两兄弟正在领导着一支名叫绿洲(Oasis)的乐队。诺尔·加拉格(Noel Gallagher)在收音机里听到《动物硝酸盐(Animal Nitrate)》(注:山羊皮首张专辑中的曲目),并由此创作了《有人会说(Some Might Say)》这首未来的最佳单曲。绿洲乐队的标志是打起了漩涡的英国国旗,玫瑰的抽象表现主义被简化成一种新的民族自豪感。1993年底,安德森在NME的封面上瞪圆了眼睛,并配上“英格兰要把我逼疯了”的标题。他的身后没有米字旗,《狗·人·星》里面也没有任何关于此间庸常俗世的歌曲。

1993年9月,巴特勒父亲去世时,乐队录制了《待在一起(Stay Together)》。前半部分是一段供电台播放的小恋曲,一首颂歌,献给拥抱在末世阴影之下的恋人。副歌是舞曲式的假音,巴特勒挠断琴弦,穿透了薄雾下幻境般的音域,充满萨克斯管和合成器所发出的上升音符。下半部分是一个扩展了的尾段,用巴特勒的话来说,这是“一条越来越深的隧道”,是继《他死了(He's Dead)》(注:山羊皮的一首B面曲)高潮般的大屠杀后的一个宏大推进,是悲伤以多轨道进行的一次倾泻。

在各方面来说,《待在一起》是巴特勒的孩子。他在录音棚里呆了几个小时,把所有的痛苦都投入到录制的过程中。在混乱的美国巡演之中,巴特勒经由《淘金热之后(After The Goldrush)》发现了尼尔·杨。这位四处漂泊的加拿大人代表了与乐队公众形象截然相反的一切,杨习惯于使吉他发出失真的声音,充分使用颤音,他在残酷的噪音和脆弱的美丽之间摇摆不定,这反映了他自己互为两级的创造冲动。此外,杨也有退出乐队的经历。 如果这对搭档,如安德森所言,“就像两只暹罗猫在打架,两个人合起来才是一个整体”,则吉他手在这场博弈中占了上风,音乐占了上风。艾德·巴勒认为,这给乐队的内部运作带来了一些问题。“当歌手不唱歌的时候,你怎么为音乐辩护?这一切都归结于一个乐队对是否应该停止唱歌的意见不一之上。”

尽管安德森心存疑虑,这支单曲跃升全英单曲周榜第三,是迄今为止他们最成功的单曲。一如既往,《待在一起》的B面曲也大获全胜,《活死人(The Living Dead)》优美讲究的编排和瘾君子抒情的告白,以及万千星辉,赞美诗一般的《我的黑暗之星(My Dark Star)》给安德森和巴特勒赚来了胆量。现时的安德森说:“我们可以把这些歌曲制作成一张美丽又感人的专辑,而不是一张满是《金属米奇(Metal Mickey)》(注:山羊皮首张专辑中的曲目,乐队尝试华丽摇滚风格的代表作)的专辑。”

截至1994年情人节发行时,《待在一起》已经成为旧作了,《狗·人·星》的创作正在进行中。安德森谈及“疯狂的录音者”,对录音室技术疯狂且具备创造性的沉浸,扩展了摇滚的词义。马丁·汉内特(Martin Hannett,英国著名唱片制作人,曾担任Joy Division制作人)的风格更贴近巴特勒的心意,快乐小分队(Joy Division)的作品用的不是现场的材料,而是让声音在录音室中进行临床式的分离。他让斯蒂芬·莫里斯(Stephen Morris,快乐小分队的鼓手)就每个组成部分独自演奏他的鼓。巴特勒将和鼓手西蒙一起,通过无止境的排演凝练出一首歌的情感力量——交流不畅,意见不合,随之而来。

巴特勒之所以不耐烦,部分原因是他急于把源源不断的想法录下来,以免它们被遗忘。转向合成器后,他对巴勒的合成器缺乏效率而感到愤怒,转而购买了一款罗兰SH-1000。“他把脚放上踏板,立刻发出美妙的声音。在这方面,他非常具有创造力,”巴勒说。“他脑子里能同时闪过两个想法:一首歌曲和一段电影配乐。”

Suede

在谢泼德山16号紧闭的门后,事情的走向变得越来越奇怪。安德森正在重读路易斯·卡罗尔的《爱丽丝镜中奇遇》。身为变形童话的创造者,药物幻梦的写作者的卡罗尔,他的作品带有一种原生的迷幻感,且对60年代的致幻音乐,如披头士的《露西在缀满钻石的天空中(Lucy In The Sky With Diamonds)》、平克·弗洛伊德的《茱莉亚梦见(Julia Dream)》,以及杰弗森飞机(Jefferson Airplane)的《白兔(White Rabbit)》都产生了深远的影响,这些音乐皆为安德森所喜爱。安德森的很多新歌,比如《沥青世界(AsphaltWorld)》和《黑或蓝(Black Or Blue)》,都把自传性的元素带入了卡罗尔式引人入胜的叙事之中。扭曲迷幻的三角恋情,失败的罗曼史和种族冲突的因子不寻常地飞舞,与邮筒里传递过来的那些更感性的音乐完美地融合在了一起。乐队的新专辑将以一种非常卡罗尔式的夸张开场:“狗人星吞下了一粒药丸,用一支奇怪的羽毛笔刺穿了小脑”。对句也暗示了一种阿莱斯特·克劳利式的乞灵。克劳利追随者们恶魔般的魅力预示着“摇滚明星的魔力”,安德森已经部分拥有了这种魔力,并渴望得到更多。

阿莱斯特·克劳利(Aleister Crowley)英国神秘学家、仪式魔法师、诗人、画家、作家。

他创立了泰勒玛宗教,并将自己看作一位先知

在另一首新歌《爸爸在加速(Daddy's Speeding)》里,他把卡罗尔从爱丽丝梦游的仙境带出来,辗转来到了詹姆斯·迪恩所在的罪恶之城好莱坞。卡罗尔的毒品梦与巴拉德的《撞车(Crash)》在一辆汽车里相撞,安德森的“绿色原野“和“死亡机器”让人想起巴拉德笔下那些现代又贫瘠的景观画。还有一些来自肯尼斯·安格对好莱坞地狱景致的曝光。毫无疑问,安德森将致幻性药剂添加到他常用的药物中去了——诱发极端体验的药,知觉世界的开瓶器,也是英伦摇滚运动中最不行销的那一类驱动物。

《撞车(Crash)》[英] 詹姆斯·巴拉德 著

巴拉德的这部小说在1973年出版,涉及到一种由于性欲的减退而导致的某种成瘾的迷恋,小说中刻画的是一种对撞车的迷恋,这一题材让小说在当时引起了不少的争论,1996年,导演柯南伯格将这部小说改编成了电影《欲望号快车(Crash,1996)》)

肯尼斯·安格(Kenneth Anger)

美国实验电影制片人,演员和作家。他专门从事短片制作,将超现实主义与同性恋和神秘学融合在一起,代表作有《天蝎星升起(Scorpio Rising,1963)》等,里面不乏对詹姆斯·迪恩和马龙·白兰度的指涉,安德森的单飞作品中也有与此同名的歌曲

他还研究了威廉·布莱克,这位浪漫的诗人预言家对分裂自我和分裂国家的“幻象”影响了他的写作。布莱克的诗句,“但我的歌声充满了忧伤,一直升抵天穹;它在夜的耳腔流过,振荡,又使得白日的眼睛哭泣。”(出自布莱克的《狂歌(Mad Song)》,中译来自查良铮)呼应《爸爸在加速》中的“悲伤把他的眼睛转向了我,悲伤打破了沉寂的时日。”以及“千万滴眼泪洒遍了穹苍。”(出自布莱克著名诗篇《虎(The Tyger)》,中译来自卞之琳)贯穿了安德森的“乡郊的泪水淹没了大地”。 在一个更普遍的层面上,布莱克的《经验之歌(Songs Of Experience)》像安德森在新作中经常为之的那样,触及了英国饱受摧残的下层社会。纵观《狗·人·星》,有种暴乱即将来临的感觉,一场没顶之灾,而被剥夺权利的人们正在崛起。《介绍乐队(Introducing The Band)》的“让这个世纪死于暴力之手!”接下来,《我们是猪(We Are The Pigs)》进入了“风暴之眼”,烈火焚身的城市的一张快照,“你口中含着枪醒来”,“警车没于烈火之中”。对于安德森来说,未来是一块残酷的地方,呈现着奥威尔式样的图景,“一只靴子永远踏在一张人脸上”。在《我们是猪》里,安德森借用了奥威尔《动物农场(Animal Farm)》的一些颇具兽性的意象。

乔治·奥威尔《动物农场》

安德森新作中即将到来的恐怖事件可能是暴力的一股生动暗流,这种暴力席卷了一个在保守党统治多年后仍然充满不平等的国家;它也有可能就住在一个害怕离开家,害怕谁在敲门的人的心里。一段时间以来,这位歌手一直生活在由一堆扑克砌成的屋子里,一个过于颓废的地方,他不安的理智随时可能崩溃。他自己的精神、乐队的成功,以及他与合作者之间关系并不稳定。在《好莱坞生活(This Hollywood Life)》中,叙述者要求从空虚颓废的摇滚明星生活中获救。安德森并不需要远行至加州才能见证这样的堕落,这在他的周围时刻发生。

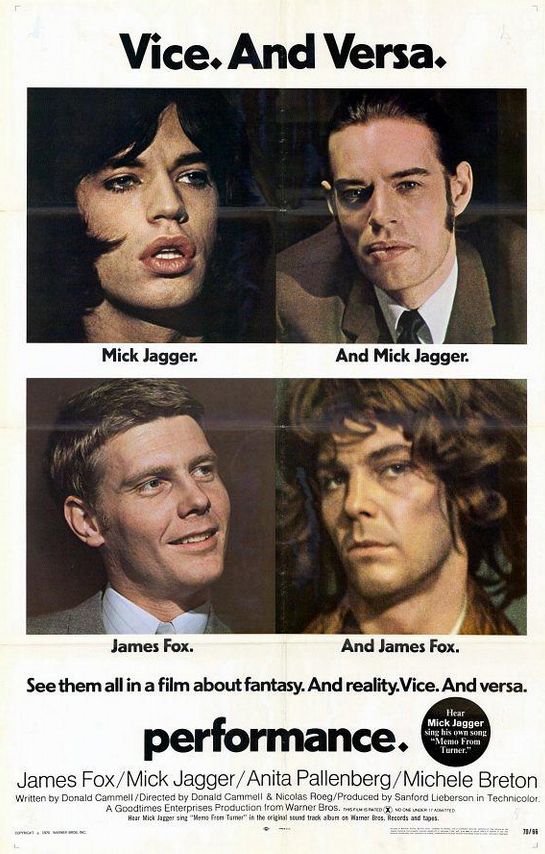

安德森与电影中的角色比与现实世界中的人物更接近。舞台上的一颗明星,因舞台下逐渐消解的人际关系而被推入一条孤独的轨道之中。他转向银幕寻找同伴,就像新歌《女英雄(Heroine)》中所描述的一样,气盛的少年只能与一些情色图像产生联系,而这首歌借来了拜伦(George Gordon Byron)的诗行。安德森每天都会看一遍电影《迷幻演出(Performance,1970)》,因隐居的摇滚明星特纳(Turner,由米克·贾格尔这位真实的摇滚明星扮演)和失控的强盗查斯(Chas)之间的碰撞而震撼不已。

电影 《迷幻演出 (Performance)》 (1970) 《狗·人·星》将成为最具有电影感的专辑,与詹姆斯·迪恩“合作”,在马龙·白兰度(Marlon Brando)的电影中借了歌名(《狂野的一对(The Wild Ones)》借鉴了《飞车党(The Wild One,1953)》的名字),甚至还将玛丽莲·梦露(Marilyn Monroe)用作《女英雄》中爱神、美神的原型。巴特勒的音乐将是他迄今为止最为视觉化的,正如巴勒所观察到的:“一首歌及一段电影配乐”。好莱坞将以最随机的方式进入专辑。安德森和巴特勒都在录音室里播放电影,这已成常态,在《沥青世界(The Asphalt World)》的结尾处,借着切换电视频道的机会,展示了劳伦·白考尔(Lauren Bacall)在1954年的彩色电影《女人世界(Woman's World,1954)》中的声音。

如此扣人心弦的表演,如此大气高傲的姿态,反映出的是一支敢于去想的乐队。像安德森抒情的构想一样奇怪的还有渴望,写一首美国冠军单曲的雄心,创作一首永不落榜的国歌,轰动所有日间电台,天才的伟大创举,深深地埋藏在他所描绘的那类人的心脏深处。一首让恋人们结婚的歌,一首让家庭主妇得以摆脱日常苦差事的歌。这是一首他一直想写成的歌,而有一天他成功了。在写完《狂野的一对》的歌词后,他高兴地在海格特转悠。唯一的问题是,巴特勒想要借助延伸的尾段部分,将它从早间节目的领域直入某种外部的极限,赋予其更多时代性,让安德森的歌声能直穿皇庭内阁。 安德森的新作中充满了矛盾,就像巴特勒的音乐在喜悦和悲伤之间摇摆不定。推力来自他经由药物而膨胀的想象力,以及看到新大陆在乐队之前的主题和安德森的过去、乡郊野墓和窗边等待的家庭主妇的牵引之下合并。无论《介绍乐队》在美洲和欧洲走了多远,也无论《力量(The Power)》在“遥远的非洲”和“无尽的亚洲”走了多远,乡郊之地对英国人的心理有着无所遁匿的影响。“不要带我回去”安德森在《待在一起》(注:出现在全长版的念白部分)结束之时如此乞求,在《狗·人·星》中,这一乞求成为了永远的在场物。

布里翁·吉辛(Brion Gysin)英国画家、作家、诗人和表演艺术家,威廉·巴勒斯的朋友

威廉·巴勒斯(William Burroughs)美国作家与艾伦·金斯伯格(Allen Ginsberg)及杰克·凯鲁亚克同为“垮掉的一代”文学运动的创始者。

为了融合这些矛盾,安德森的抒情角度变得越来越支离破碎,常常与布里翁·吉辛(Brion Gysin)、威廉·巴勒斯(William Burroughs)的“剪裁法”(一种广泛应用于文学作品中的技巧:文本被剪切并重新排列以创建新文本)相呼应,而大卫·鲍伊在后“基吉星团”时代的许多作品中也采用了这种技巧。安德森自己的切割粘贴风格,最著名的是《介绍乐队》和《闪光男孩之死(Killing Of A Flashboy)》,他将自乐队崛起以来,自己吸收得过多的文化、化学和地理性的刺激进行了加工处理。他在乐队的新小样中使用自由联想来完成的抒情性素描,是唯一让他混乱的世界得以喷涌而出的方法。这种方法使用单词来表达其语音和节奏的潜力用以并绘制图像,而非使他们产生特定的意义。安德森的潜意识接管了这一切。《狗·人·星》在超级暴力与温柔、高度浪漫与孤立、进化发展与分解、雄心壮志与内爆之间的戏剧性转变,让它感觉像是人类情感的巨大碎片。一切都如一首巨作般涌动。 《狗·人·星》的排练在Jumbo录音室进行。这些音乐表明了自首专以来的巨大飞跃,提升了音乐和情感表达的新高度。但仍有问题存在。《新世代(New Generation)》中那种强劲的伪装者乐队(The Pretenders)、金发女郎乐队(Blondie)式样的节奏并不像唱片上听起来的那么好,这表明巴特勒和西蒙之间的关系正在恶化。争议更大的是《沥青世界》,在最初构思的阶段尤其,一首具有回声风格的的偷猎者,是巴特勒在流行音乐三分钟铁律中最远的一次航行,一次进入不同音乐时区的奥德赛之旅。据称,这首歌有一段18分钟的器乐演奏部分。巴特勒现在对此提出异议,声称自己一直打算剪辑。

Bernard Butler

当乐队于3月22日进入基尔本的MasterRock录音室时,巴特勒转换了完全不同的作息时间,更接近夜行派的安德森,在晚上9点到早上5点之间进入录音室。为了确保巴特勒的舒适,并能够快速地将他源源不断的想法记录下来,一间有两张沙发,配备了台灯,电视和地毯的房间被创造了出来,这个非正式的配设,预示了音乐家自己工作室日后的配设。

安德森和巴特勒都沉浸在斯科特·沃克的《斯科特1-4(Scott 1-4)》之中,这些专辑离热门单曲排行榜前列越来越远,越来越深地陷入存在主义式的、自我书写的孤独之中。沃克作品里的人唱着沉默的歌曲,整日幻想,安德森的也如此。沃克的专辑里,安德森最爱的是《斯科特3(Scott 3)》,不仅包括《大路易(Big Louise)》(“保证让你起鸡皮疙瘩”,安德森如此形容),还包括对雅克·布雷尔(Jacques Brel,比利时歌手、词曲作者、演员和导演)歌曲的重新演绎,其中《如果你离开(If You Go Away)》直接影响了《狂野的一对》。

安德森对自己的声音不满意,于是深入研究了那些“用音乐和情感的维度将一首歌变成一出剧”的吟唱者和民谣歌手:沃克、西纳特拉(Sinatra,著名美国男歌手和奥斯卡奖得奖演员,被公认为20世纪最优秀的美国流行男歌手之一)以及琵雅芙(Piaf,法国最著名、最受爱戴的女歌手之一)。他的嗓音已经暗示了他内心深处的激情。现在,这位“最能唱”的歌手将从被制作人称为汤米·斯蒂尔(Tommy Steele,英国艺人,被认为是英国第一位青少年偶像和摇滚明星)式样的声音——被人卡着喉咙的考克尼中磨练出更加深沉和丰富的音色。听听《狂野的一对》里惊艳的开端部分,你一样会起鸡皮疙瘩,就像安德森在听《大路易》时一样,一个完全掌控了乐器的歌手。

Scott Walker

最让人眼前一亮的是《黑或蓝》那妖娆丰满,略带口吃的假声,这是专辑中隐藏的亮点。巴勒回忆起,他第一次听到声乐时便把这看作为他职业生涯中的一个绝对的顶峰,“听到巴特勒的和弦之后,你怎么也没想到会这样的。这是什么?这不是流行音乐,它更加野心勃勃,就像作曲家拉威尔的歌声。”在他这一代的歌手中,几乎没有人,自然也没有一个有着独立音乐背景的歌手,会在他们的声带上冒这样的风险。当然,也没有人能够像安德森在《静物(Still Life)》中那样,在一个40多人的管弦乐队中脱颖而出。巴特勒铺就了带有60年代飘逸的巴洛克风格的旋律,电子琴和扬琴纷纷直泄而出,这是杰克·尼切(Jack Nitzsche)式样的布法罗·斯普林菲尔德(Buffalo Springfield,美国民谣摇滚乐队,杨曾是乐队一员)和杨的编曲,沃克的《蒙塔古露台(Montagu Terrace)》(译注:值得注意的是,Montagu Terrace位于爱尔兰)的仿管弦乐的后裔。在安德森手中,《黑或蓝》变得更加圆润,部分归功于布雷尔的香颂,但或许更类似王子(Prince)的《心脏状况(Condition Of The Heart)》。这首歌和《我们两人(The 2 Of Us)》一样,讲述的是“金钱能买到一切,却又无一所获”。《力量》和《新世代》一起则显示了王子那有名无实的影响。在那一出沉醉的歌舞表演中,《黑或蓝》走得更远,在NME们、英伦摇滚运动轻浮的正统面前转身而去(“今晚我不关心英国”这句歌词就证明了这一点)。这是百老汇的式样,是《罗密欧与朱丽叶》式的悲剧罗曼司,干的不是音乐节的营生。

杰克·尼切(Jack Nitzsche)美国音乐家,编曲家,作曲家。

在20世纪50年代末,他是制作人菲尔·斯佩克特的得力助手,后来与滚石乐队和尼尔·杨等人合作。操刀了《迷幻演出》、《驱魔人(The Exorcist,1973)》和《飞越疯人院(One Flew Over the Cuckoo's Nest,1975)》等影片的配乐

这些表演显示了安德森对唱歌的全心投入,他去试验、去匹配他音乐伙伴、合演者(注:即巴特勒)的胆识和勇气。在录音室里,安德森会进入角色,花几个小时来完善《爸爸在加速》的声调,直到第二个单词听起来像“银色的汽车在加速”。甚至连歌声都尝试着实现可视感。

他们各自分居,但安德森和巴特勒仍然通过歌曲与对方交谈。安德森听到巴特勒在钢琴上奏起一首悲伤的曲子。这是当一个人在失落中挣扎之际,他的手指在琴键上摸索时的声音。它美丽动人,却又令人生畏。不知何故,安德森必须要用恰如其分的歌词来与之相匹配。

左:Bernard Butler 右:Brett Anderson 这是《我们两人》,那些曲高和寡又充满遗憾的曲目。对于这位歌手而言,歌曲来自那个财高却失爱的世界之中,这是一首从“孤独的中产阶级家庭主妇”角度演唱的歌曲。人们一旦梦想成真,他们之间便产生了隔阂。它是萌生在《狗·人·星》雄心壮志中的蠕虫,是面对成功时人际关系“孤独,却富有”的残败。

随着歌曲的展开,《我们两人》优美的面具滑落了。歌中之曲变得越发大声,钢琴和鼓声像回忆一般叨叙。叙述者徒劳地呼唤着她疏远的伴侣,“穿过雨帘”,唱着一首无声的歌。在这“监狱般的房舍中,疾病再度席卷”。她可以是《安眠药》中的家庭主妇,在一间豪华的大房子里,她可以是布雷特·安德森,在谢泼德山的16号里。这是关于人类无法进行交流的歌曲中最具沟通性的,这些歌曲是由几乎没有互相交谈的人制作而成的。它膨胀至一个令人叫绝的尾声,像卢·里德的《卡洛琳说 2(Caroline Says II)》一样,没枕抽泣。安德森再一次接受了音乐的挑战,写下了一首在道路中间遇上绝望深渠的歌曲,让电台听众也不安了起来。这是卡朋特(Carpenters)的《雨天与周一(Rainy Days And Mondays)》,唐·麦克林(Don Mclean)的《文森特(Vincent)》和尼尔森(Nilsson)的《没有你(Without You)》,却吹来了史密斯的《熟睡(Asleep)》的一丝寒意。

巴特勒也想到了用录音室乐队来复制现场演出,他热爱舞台,就像他讨厌巡演。《介绍乐队》是迷幻药物的阴冷近似物。它以一种悸动、旋转的噪音开场,这是在针落下去之前,地球上最大的唱片在旋转的声音,是人类联盟(The Human League)的《太空的黑色一击(Black Hit Of Space)》里那张令人震惊不已的黑胶唱片的声音。一个人声敲击乐的循环从巴特勒的原始小样中隆重地出场,低音线搏动,包围的合成器噪声如同涓涓细流。巴特勒的吉他进入,犹如保罗·麦卡特尼(Paul McCartney)的斯塔尔琴在《永远的草莓地(Strawberry Fields Forever)》淡去时的单频锐化。这是1967年(《草莓地》在这一年发行)因欧洲大陆的合成器而惊吓不已的声音,而胡椒军士(Sgt.Pepper)的领地接纳了来自快乐小分队的《靠近》这一幢庄严的建筑。安德森以一种半是《未来传奇(Future Legend)》(鲍伊专辑《钻石狗》中的一首歌曲)的末日预言家、半是《奇幻之旅(Magical Mystery Tour)》(披头士于1967年发行的一张专辑,《永远的草莓地》便出自这张专辑)司仪的声音开始了他的咒语。高密度的、自由联想的文字游戏让人想起性、暴力、药品和创作,所有这些都被一个突变了的乐队大张旗鼓的表演所包裹,并带入进一个想象中的舞台。电影《迷幻演出》中的场景在歌词中复现,时髦的暴徒,抽开的鞭子,鲜血和枪弹。但随着重拍节奏继续,安德森的唱段专横地断言了他的唱词,“乐队可能成为不可阻挡的力量”,一个采样的循环撕裂了他完美的视觉结构。

布努埃尔(Luis Bu?uel)西班牙电影导演、剧作家、制片人

《一条安达鲁狗(UnChien Andalou,1929)》剧照

“我将死去”这句话似乎一遍又一遍地重复着,像来自《西藏生死书(Tibetan Book Of The Dead)》中的一句话。即使在开头,结尾也近在咫尺,正如安德森越来越具有启示录意味的歌词所承认的那样(他还提到了温特兰,性手枪的最后一站,另一支拥有可燃能量的乐队)。这是《狗·人·星》的野心和裂变完美的开幕戏,乐队的声音达到了新的高度,当他们正在为爆裂汲取力量、变得越来越奇异之时,他们大声疾呼着要登上世界舞台。正是这种崇高的恐怖,现代性的咆哮在布努埃尔(Luis Bu?uel)的电影《一条安达鲁狗(UnChien Andalou,1929)》中切划了眼球,在马克斯·恩斯特(Max Ernst)的名画《西里贝斯》(Celebes)》中让机械的野兽溃逃四散。

1934年,曼·雷镜头下的马克斯·恩斯特

德国画家、雕塑家、图像艺术家及诗人,达达运动和超现实主义运动的主要领军人物

马克斯·恩斯特《Celebes》,布面油画,125.4×107.9cm,1921年

一首本应入选专辑的曲目是《闪光男孩之死》,这首出现在《我们是猪》单曲碟B面的歌曲将乐队的实验性注入在了一个摇滚歌手身上。这是一个身穿红色皮靴子,混混一般的摇滚歌手,重击的节拍和一段野蛮的即兴演奏将暴力接驳上了这个孕育了杰基的“发条橙”之中。后来,安德森因为自己随意的押韵和毫无意义的联想招致嘲笑,但在这里他是正确的,所有的“重金属结巴”、“杀人机器”,还有气溶胶地面上的假皮革,都是在用可怕的漫画色彩绘制暴力的图像。

《闪光男孩之死》是进行现场演唱的最佳曲目,录音室版本的特点是中间过渡段。一段在“气溶胶土地”上的传输,在这里,“雅典娜喜爱你的身体”成为谋杀的邀约,并与对大海的思念交织在一起。在荒谬之中存在一种稻草狗式(稻草狗是用稻草做成的狗,在中国曾被用作礼仪祭祀用品,但经常在使用后扔掉。后来也用“稻草狗”指称那些造出来便是为了摧毁的物件)的名人观。连同《爸爸在加速》中詹姆斯·迪恩的死亡场景和《好莱坞生活》中令人厌倦的名人游戏,让安德森只是快活一把的想法变得更加地复杂了。在一个不是崇尚炫耀,就是企图扼杀他们的国家里,他是一个顷刻的偶像。《闪光男孩》里“噘嘴的马桶”很可能就是安德森在属于名望的那面裂镜中的形象。 《狗·人·星》的基石是《沥青世界》,它也是专辑被戏称为“药·人·星”的罪魁祸首,不过现在这么提的人变少了。向这个方向前进的不仅仅只有巴特勒,《月之暗面》和《爱之猎犬》的B面都是安德森在某段时间里的最爱。歌曲之间彼此衔接,英国音乐在代际间来往、寻求弥合人与人之间交际沟通的裂口。

《沥青世界》是安德森和巴特勒到达目的地恒星的轨道,一部迷宫般的史诗,将安德森现实生活的三角恋情置于星际音乐飞行之上。管风琴拖拽着红灯区肮脏的街道,如同大门乐队(The Doors)为《出租车司机(Taxi Driver)》(1976,导演马丁·斯科塞斯的代表作)做起了原声带。西蒙的鼓非常出众,这是他与巴特勒紧张拉锯的结果,脚步降落到地底世界般的重击。巴特勒的吉他悄然徘徊,一只大开杀戒前舔舐爪子的黑豹。有些悲伤,有些下流,还有些险恶。歌名改自约翰·休斯顿(John Huston,美国电影编剧、导演及演员)1950年的黑色电影《夜阑人未静(The Asphalt Jungle)》,一部梦露早年的电影。巴勒的混响增添了歌曲B级片的氛围,以听觉来突显明暗的对比。

《夜阑人未静》,1950

在这个雾蒙蒙的场景中,安德森骨瘦如柴的乘客们坐在驶向“城市尽头”的出租车后座。嗑药的伦敦人被塑造成冷酷无情的吸血鬼。到了第二段,他冷酷的风格开始解冻,情节变得更加复杂(“她有一个朋友,我猜她们共用一只睫毛膏”)。巴特勒的暴风吉他唤起了人们对披头士最后时日的记忆,那些充满遗憾的琶音。当角色们到达河流的至寒之处时,诗意的语言、炽热的声音和无情的音乐达至超然,一切都似乎交织在了一起,令人眼花缭乱。这是巴特勒那“得意又悲伤,诉诸感觉,却仍然泰然自若”音乐的实现。与模糊乐队(Blur)的《公园生活(Parklife)》那无可挑剔、玩世不恭的质色形成了鲜明的对比。 安德森和巴特勒都在《沥青世界》中达到了新的高度。巴特勒的吉他是迄今为止最好的,层次丰富,并且意识到它在歌曲中的位置,知道何时后撤,何时进攻。安德森的歌词大获全胜,具有一个故事讲述者对细节和暗示的把握。他的歌声是一种巨大的力量,从寒冰彻骨轻松地切换到全然的心痛。安德森在得知另一种背弃后,录下了这首关于性嫉妒的歌曲(注:安德森在得知巴特勒在Vox杂志上发表的言论后在录音室里录下了这首歌,后文有提及)。 在《狗·人·星》的录制过程中,巴特勒内心的压力一直在积聚。把自己在音乐上的想法录下来的压力、摧毁乐队的原初设想,用一些令人兴奋的东西去取代它的压力,以及用一些免于讽刺、充满美感的作品取代模糊乐队音乐的压力。他周围的一切都是妥协:制作人不停地告诉他该怎么做,他的乐队成员无法发出他在脑海中听到的声音。他几乎憎恶任何人在他的和声上演奏或唱歌。他感觉自己“在悬崖边上,也知道自己要掉下去了”。但他不想放走《狗·人·星》,他想完成一个盛大的离场。

Bernard Butler:Brett Anderson让我疯掉了

巴特勒对Vox杂志提及了自己的不满,这在乐队内部制造了不小的动静,也触发了安德森在演唱《沥青世界》时巨大的能量,并打破了两人之间的沉默。这次采访可能是巴特勒试图与老朋友展开对话的最后尝试,两人放下成见,并同意同归征程。事态再次破裂,巴特勒向安德森发出最后通牒:要么制作人离开,要么自己离开。巴勒已经成为巴特勒实现音乐目标的另一个障碍。他的技术意识越强,对制作人的工作就越反感。巴勒的部分职责是在巴特勒和其他乐队成员之间进行调解,以保护乐队的利益。有传言说克里斯·托马斯(Chris Thomas)在制作这张专辑,他与乐队的路标们:披头士、罗西音乐(RoxyMusic)、性手枪以及伪装者均有过合作。安德森走投无路,只好摊牌。他感到巴勒不是巴特勒真正的问题,巴特勒待在乐队才是问题所在。伯纳德·巴特勒在结婚后不久,离开了乐队。 狂风呼啸,门砰地一声关上了。一切都陷入了沉寂,如同《狗·人·星》未完成杰作之一的结尾。乐队的其余成员集体松了一口气,用《来自伊帕内玛的女孩(The Girl From Ipanema)》(注:于1962年创作的著名巴萨诺瓦歌曲,混合了拉丁音乐和爵士的风格特点)这样的曲目来演奏铜管的部分。《狗·人·星》不得不在没有巴特勒的情况下完成。出于合同的义务,他在Konk留下了一些叠轨,尽管巴勒现在怀疑这些实际上是用过了的。但有些是肯定有用的。《狂野的一对》移去了加长的尾奏。安德森和巴勒把伤怀的副歌部分做了循环,将它与钢琴的原带配音叠加在一起,让歌曲淡出。这使得曲调更为流行了些,巴特勒一个类似的尾奏在他和大卫·麦克阿蒙(David McAlmont,巴特勒第二个乐队McAlmont and Butler的主唱)合作的单曲《你确如此(You Do)》(注:McAlmont and Butler于1995年11月发行的单曲)中,显得要少些束缚。

没有了后半部分的羁绊,《狂野的一对》是安德森和巴特勒的最佳,也是前者在乐队作品里的最爱。这首歌在安德森爸爸的一辆旧车上被录下,伴随着安德森兴旺蓬勃的嗓音而来的,是巴特勒那光芒万丈的感声吉他。歌手和歌曲移入了舞台中心,这首抒情歌谣中的流畅的弦乐和喷涌的歌词吹走了宏伟哥特式建筑上的蛛丝网。一首奢侈豪贵但令人向往的流行歌曲(如同罗西音乐的《哦确实(Oh Yeah)》和ABC乐队(ABC)的《全心全意(All Of My Heart)》),全美国的音乐都跟在它身后。巴勒现在说,“这就是那首被错过了的歌。(the one that got away)”他觉得这首歌本应成为专辑的预告。

Brett Anderson

他们甚至拿自己做实验,在B面曲《温普斯耐德(Whipsnade)》中加入了李?派瑞(Lee Scratch Perry,牙买加音乐制作人,以其创新的工作室技术和制作风格而闻名)的Dub动态。不过有些曲目遭了秧,其中一曲暂时命名为《香蕉青年(Banana Youth)》,仅停留在了小样的阶段。乐队环坐演奏,重聚一堂。一位器乐表演者被请来演奏巴特勒的部分,他熟练的复制了这些音符,却缺乏巴特勒那种难以捉摸的特性和其所触及的深度。这也说明,《狂野的一对》和《力量》被看作是这张暗色的专辑中闪过的轻质碎片,但在巴特勒手中,它们却更为阴暗不定。两首歌都在巴特勒的演奏走向沉寂时以渐隐结束(又是一处巴勒与巴特勒的区别,前者把它把这看成留白,后者把这看作是一种逃避)。这也显示了巴特勒的技巧,即便有一个奢华的弦乐编曲,但这张唱片样带的声音听起来比专辑中剪辑过的还要大。 《狂野的一对》是一首令人愉快的歌,全景的范围、无限的慷慨、亚洲和契丹的田野,灰泥铸成的陵墓,年少的羽翼以及欺瞒与陷阱。《狗·人·星》的初衷是歌颂精英统治,这是这张专辑雄心壮志的一张笑脸,即从无到有、有所成就,并受到左翼政治的启发。在一片欢腾中,第二节的调子显得更为悲伤,它讲述了“为了银幕之吻”而存活的生命:真正孤独的人所寻求的无法企及的拥抱,以及属于“一个已然逝去的世界”的“英国病”。从早期的《哑剧马(Pantomime Horse)》开始,“逝去(gone)”就成为安德森词典中最受欢迎的词汇之一,它将“失去”、“麻醉式的湮没”和“浪漫式的舍弃”合为一体。 这时正值英伦摇滚运动回顾1966年的辉煌岁月、世界杯(这届世界杯在英格兰举行,英格兰则在决赛中以4–2战胜西德,首次夺得了世界杯冠军)的胜利、《左轮手枪(Revolver)》(披头士于这年发行的专辑),以及一个只存在于文化棱镜中的金色英格兰的时刻。《狗·人·星》从未给时代唱赞美之曲,但它的语调是惆怅而渴望的,温柔而非斥责。或许安德森父亲前往匈牙利朝圣,从作曲家弗朗茨·李斯特的坟墓中收集一抔土的景象,或是在纳尔逊生日那天升国旗的场景柔了这些作品的焦。《力量》以其独特的方式指出了90年代的“普通人(everyman)”主题曲,如绿洲乐队的《总体规划(The Masterplan)》和神韵乐队的《苦甜交响曲》的发展方向。

另一方面,对艾德·巴勒来说,《新世代》是一场灾难。那些马丁·钱伯斯(Martin Chambers,伪装者乐队的鼓手)和克莱姆·柏克(Clem Burke,金发女郎乐队的鼓手)式样,如骑兵溃散时刻一般的鼓点,多层次的流行曲调攻势都让《新世代》听上去像个在板上钉钉的事。但它被一个糟糕透顶的混音毁了,“职业生涯最差,”制作人忏悔道。后来,《废物(Trash)》(注:山羊皮第三张专辑中的单曲)被视为是对这个浪费了的机会的纠正。巴勒承认:“这首歌里的吉他编得棒极了,但在歌里是听不到的”,“录音带应该交给别人的,我太臭了。” 这张专辑的混音在匆忙之中完成。巴勒声称,原带中存在的东西远远优于实际出现的东西。原带中出现的声音来自地表以下,浸透在那诱人的巴特勒的混响中。多年来,这些瑕疵成为唱片独特魅力的一部分,甚至成为了它和这张唱片胶合在一起的音波胶合剂。 这些瑕疵有时和歌曲很相衬。《女英雄》混乱模糊的混音,暗示着曾经辉煌的东西现已有些不合时宜,适合一首关于色情画的歌曲,完美无暇的肌肤和孤独肮脏的欲望的闪亮图像。寂寥青春里对海报女郎们的渴望存在于那一连串不可能的情歌中,沿着凯特·布什《眼中充满纯真的理想男人(Idealized Man With The Child In His Eyes)》,谁人乐队(The Who)关于手淫的《莉莉的照片(Pictures Of Lily)》,以及管道部队(Tubeway Army)那首预言了虚拟性爱的《朋友们带电吗?(Are FriendsElectric?)》而来。

巴特勒缺席了《静止的生活》的管弦乐编曲。这首歌是在首专的最后阶段被构思出来的,巴勒听出了它潜在的巨大反响。它最初的形式是一首备用的不插电民谣,是可以和《比维兄弟(The Bewlay Brothers)》(鲍伊第四张录音室专辑《好极了(HunkyDory)》的一首歌)和史密斯的《我不会分享给你(I Won't Share You)》(史密斯第四张录音室专辑《奇异之路,我们来了(Strangeways, Here We Come)》)比肩的同胞,把斯科特·沃克在《大路易》中的“空中消防梯”替换成了“玻璃的房间”里“虫蚁般的生活”(注:这两处修辞均来自《静止的生活》的歌词)。它那泪痕斑驳的坚韧度远不止于此。恬不知耻地多愁善感,毫不掩饰地浪漫多情,《静止的生活》听起来像一首常青树,一首可以成为家庭主妇之选(Housewife's Choice,BBC较早年的日间电台),关于家庭主妇的歌。它拥有前披头士时期的心碎感,罗伊·奥比森(Roy Orbison)《已成过往(It's Over)》的歌剧风。《静止的生活》作为《待在一起》发行之前的临时替补单曲,是他们在大获全胜的93年格拉斯顿伯里音乐节上的终曲,而鲍伊则从旁等待。但目前,还没有人确切地知道该如何编排它。斯科特·沃克的这些唱片提供了一些指导,沃克后期的编曲人布莱恩·加斯科因(Brian Gascoigne,英国钢琴家和作曲家,曾为《高斯福庄园(GosfordPark,2001)》、《黑水晶》(The DarkCrystal,1982)以及《哈利·波特与火焰杯 (HarryPotter and the Goblet of Fire,2005)》等多部电影配乐)为这首歌谱曲,并在温布利的CTS录音室担任了伦敦辛菲尼娅(Sinfonia of London)管弦乐队的指挥。每个人都惊讶于这段经历,40多人的管弦乐队演奏一首乐队的歌曲。《静止的生活》本来是这张专辑最令人叫绝的结局,也是乐队雄心壮志的宽银幕精彩回瞬。这首歌的特色在其雄伟的尾声,最后的谢幕,如演职员表滚动。 所有人都同意,在没有巴特勒的监督之下,管弦乐编曲陷入了华而不实的风格化之中,尤其是结尾部分,“有电影感,却老套,”贝斯手说。“那是一艘我们无法掉头的远洋班轮,”他现在说。巴勒坐在调音台旁,对加斯科涅的工作大加赞赏,仍旧认为这是一个令人为之振奋的时刻。管弦乐队的声音淹没了美妙的歌曲和巴特勒的吉他(歌曲里有许多有趣的多轨杂音,其中大部分几乎听不到),《安眠药》便不是这样。回到安德森和巴特勒那敏捷的详尽畅达,那随着歌手升腾的挫折感一同振翅而起的不插电吉他声,你很难不去掂量,这其中失掉的部分。 奥斯曼现在说:“你很难凭借一个不错的主意而被人们记住。”很多人都喜欢专辑最终的版本。对于《狗·人·星》,90年代中期摇滚界的大当家(注:此处使用的词是Grand Poobah,Pooh-Bah是一出歌剧中的角色,他担任了很多头衔非常高的职务,所以这个名字经常被用来嘲笑那些自命不凡的人)来说,这可能是唯一符合逻辑的结论。在保有那些令人苦恼的伴生物之时,它稍显老套的多愁善感听起来仍旧令人心动。 当被问及家庭主妇在他歌曲中的突出地位时,安德森回答说,他的母亲便是其中之一,他仔细识别家庭主妇因身处郊区而来的束缚感和背离感。桑德拉·安德森(Sandra Anderson,安德森的母亲),她强烈的艺术气质,很可能是乐队内在生活丰富且浪漫的根源,即使这一生活局限在一个单调的外部环境之中。你忍不住会觉得她就在《静止的生活》之中。但在最后的版本中,彼得·安德森(Peter Anderson,安德森的父亲)也身处其中,他的古典音乐终于赢得了这场喧嚣的战争,而他儿子的无政府朋克仍在楼上轰鸣。《静止的生活》的最终版本把安德森和巴特勒径直带回了他们幼时悲伤的音乐之中。

Brett Anderson的父母

这种无政府主义的朋克精神在《狗·人·星》的首单《我们是猪》中再次浮现。对于一个后来感慨自己为一首名叫《我们是猪》的歌曲提供演奏的人(注:也即巴特勒)来说,巴特勒出色的演奏是骚乱暴动完美的声带,闪电般的独奏划破了《彼得·甘恩(Peter Gunn)》(一部侦探题材的电视连续剧,于1960年至1960年在ABC电视台播出)式轰鸣的号角,以及那种人类沦为动物的喧嚣。早期的单曲已褪去了华丽,成为了一种部落式的顿足舞,把一根点燃的火柴带到一个被赞美诗般的悲伤所复杂化了的残酷世界的虚无之乐。 如同《给我庇护(Gimme Shelter)》一样,这是一首如同暴风雨一般的摇滚歌曲,一首凝视着“不稳定中心”的歌。它随着游乐场上赞美诗的声音自燃了起来,市中心密封为一个民间恐怖故事,召唤起了《异教徒》(The Wicker Man,1973)、《蝇王》(Lord of the Flies,威廉·戈尔丁的一部小说)以及 “围着篝火跳舞”的画面。歌曲排名第18位,在部分是由乐队创造出的“要么大获全胜,要么败北而归”的格局中表现平平。

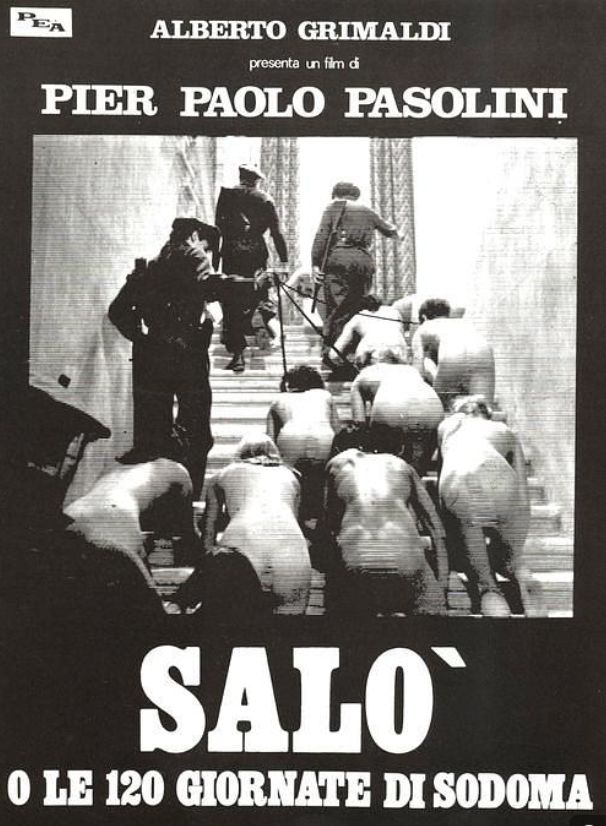

皮埃尔·帕索里尼(Pier Pasolin)

意大利作家、诗人、导演

《索多玛120天 (Salò o le 120 giornate di Sodoma)》,1975

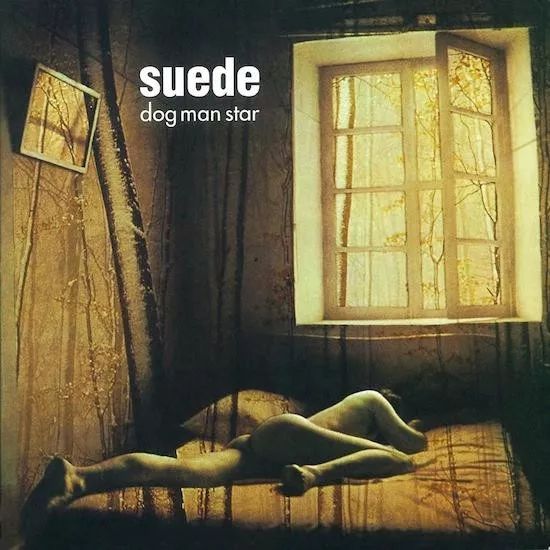

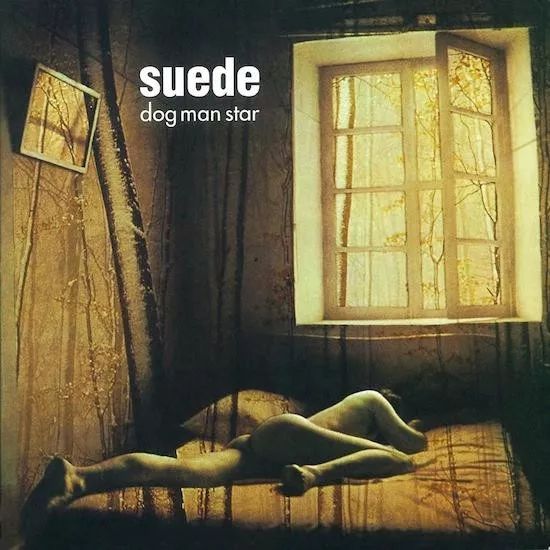

《狗·人·星》于1994年10月发行。它的封套清楚地表明,专辑与时下的步调是多么美好地不协调着。最初的设计是帕索里尼(Pier Pasolin)那部《索多玛的一百二十天(Salo)》中的一幅剧照,但这幅野性而肉感的作品被认为有伤风雅(《动物硝酸盐》的封套本有可能也来自于这位导演执导的《猪圈(Pigsty)》)。《狗·人·星》最终的图片来自乔安妮·伦纳德(Joanne Leonard)于1971年拍摄的照片,正面是《寒冷清晨的悲伤之梦(Sad Dream On Cold Mornings)》,背面则是《失落的梦(Lost Dreams)》。

一个裸体者脸朝下躺在床上,这是一个远离世界的避难所,昨夜放纵的复原地,性爱和梦想的场所。卧室场景有种“上霉的、湿透的美”(安德森的用词),它既是室内的,又具有无限的可能,就像《迷幻演出》里特纳那间满是镜子的屋子。窗外的世界触手可及,细脉状的树枝像电影一样溶入了场景,神在外面盘旋,许诺着奇迹。这里甚至还有半透明的面纱,就像特纳床上的那层。这是一个迷人的景象,不仅巧妙地总结了《狗·人·星》性征模糊,悲伤又神秘的世界,乐队在自杀式的绝望和吃惊又天真的乐观之间的游移,以及那些潮湿阴冷共生着极度浪漫的歌曲。封面上让人生厌的迷幻、苍白病态的绿色调与英伦摇滚运动那种终极波普艺术般的作品形成了鲜明的对比,就像几年前乐队早期的单曲设计一样出挑。它看起来就像希普诺西斯设计小组(Hipgnosis,一个总部设在伦敦的艺术设计小组, 专门为摇滚乐队的专辑创作封面)替吉姆·弗伦奇(Jim French,美国广播电台人物和制片人)的《亲密无间(Hand In Glove)》(史密斯乐队的一首单曲)设计的封面。

The Smiths《Hand In Glove》封面

它收到了大量的赞誉、五星的评论、声称它近乎天才。萨维奇和贝斯特公关的大肆宣传是有道理的。仅在偶尔的情况下,接待处会试图把唱片硬塞进英伦摇滚运动的议程中去。斯图尔特·马科尼(Stuart Maconie,BBC电台DJ和电视节目主持人,作家,记者和流行音乐和流行文化领域的评论家)半调侃地说,“关于詹姆斯·迪恩的歌太多了,关于詹姆斯·博拉姆(James Bolam,一名英国演员)的歌却不够多。”斯图尔特还错误地将披头士与沙滩男孩(Beach Boys)之间跨越大西洋的共生关系与乐队和模糊之间的小规模对峙相提并论。《狗·人·星》的销量远低于首专,而未来的单曲也未能改善《我们是猪》的销量。有人说它经常出现在二手唱片店里——运动场上没有安放山羊皮的地方。反正《狗·人·星》也不打算去参加英伦摇滚运动的派对。它呆在家中,宏大堂皇,积满灰尘,就像本应庆祝的哈弗瑟姆小姐(Miss Haversham,狄更斯作品,《远大前程》中的角色)被判流放一样,隐退在它自身浑浊昏暗的混音中,成为一个不复存在的乐队的幽灵。 取而代之的是一支新乐队,山羊皮和17岁的吉他手理查德·奥克斯(Richard Oakes),他们一起投入了一场艰巨的表演,也证明了安德森比他浮华纨绔的公众形象所暗示的要更为坚强。在宣传这张专辑时,安德森指出,音乐与竞争、取胜或是荣誉无关,而是与艺术有关。不过他立刻换了口径。“不,这只和大约三分半钟的‘感觉很棒’有关。”心意的改变(注:此处用Change of Heart,同时也是巴特勒的个专曲目)直击了乐队的要害。

左二:理查德·奥克斯(Richard Oakes)

乐队的下一张专辑,《上头(Coming Up)》是一张完全关于“感觉很棒”的专辑,他们借此从《狗·人·星》的走低一路狂奔至前十。乐队享受着由《上头》带来的巨大成功,这是一张拥有五首前十歌曲的派对专辑,重新找回了前两张专辑的一些活力和聪慧,但或许也失去了巴特勒那“古怪、书呆子”式的音乐所激发的奇异诗性。

泪团(The Tears)时期的 Bernard Butler 与 Brett Anderson

即便身处《上头》带来的成就巅峰之上,安德森也多次用一个词来形容此前发生的事情:“无法触及”。时间流逝,巴特勒的挖苦几乎从未掩饰对于未能完成《狗·人·星》的伤痛。这是一种从未能够庆祝那些用不会复燃之火锻造而成的音乐的痛苦,尽管他取得了深远的成就,尽管他创造了令他更加愉快的唱片。不过这个故事的结局是完满的。安德森和巴特勒又成了朋友,组建眼泪乐队(The Tears),一起工作。倾听,不带上那种令人窒息的期望负担,《眼泪乐队来了》(HereCome The Tears)是走迈向卓越光华试探性的一步。《你的幽灵(The Ghost Of You)》,《阿波罗 13号(Apollo 13)》,《亲笔签名(Autograph)》,《如死亡一般强大的爱情(Love As Strong As Death)》和B面曲《低档生活(Low-life)》,所有这些都值得作为增补添加到安德森-巴特勒的作品库里去。

与此同时,Suede带着《血运动(Bloodsports)》重组,这是他们继《上头(Coming Up)》以来最为专注的作品,可以说是乐队继《狗·人·星》之后最杰出的作品。几乎是在第一时间,《狗·人·星》的黑暗力量就已经开始运作。1995年,英伦摇滚运动的奇迹之年,《狗·人·星》的回声出现在了最奇怪的地方。Blur(模糊乐队)的《大逃亡(The Great Escape)》中有几首关于车厢之内的孤独的曲目。一首名为《环球(TheUniversal)》并带有伯特·巴卡拉克(指Burt Bacharach,美国歌手,词曲作家、钢琴家,一生共获得过六次格莱美奖与三次奥斯卡奖)风格的交响乐式流行歌曲,结尾似乎也有些可追之处。Pulp(果浆乐队)的《不同阶级(Different Class)》中有不少沃克式的情节剧片段。《不合群(Misfits)》,《我窥视(I Spy)》和《床上直播秀(Live Bed Show)》都让人想起了山羊皮的世界,外面是分裂的世界,内里是孤独的床榻。贾维斯·考克尔(Jarvis Cocker)在《周一早晨(Monday Morning)》中问道:“当你可以活在自己脑袋里的时候,你为什么还要活在这个世上呢?”这便回到了更远的《他死了(He's Dead)》关于可能和限制的咒语中去了,“你脑子里在想什么,在想些什么呢?”

Pulp《Different Class》,1995

随着英伦摇滚运动派对的散场,《狗·人·星》的吠叫声变得越来越大。名望让那些渴望成名的人垂头丧气,毒品不再起作用,人们开始呆在一室之内,思维混沌,心碎满地。想象力得以扩张。Pulp(果酱乐队)的《这很硬核(This Is Hardcore)》,Spiritualized(净化乐队)的《女士们先生们,我们正漂浮在太空(Ladies & Gentleman We Are Floating In Space)》,神韵乐队(The Verve)的《城市赞美诗(Urban Hymns)》,这些专辑均带着《狗·人·星》在其水晶球里所预见到的景象。电台司令(Radiohead)的歌越来越长,瘾越来越大。《偏执狂机器人(Paranoid Android)》提示“雄心壮志让你看上去很丑陋不堪”,《没有惊喜(No Surprises)》则承认,雄心壮志让你形单影只,一如《我们两人》。稍后的《电影音轨(Motion Picture Soundtrack)》,伴随着风琴喘息声的湮灭,将成为“来生再见”,《摩天大楼(High Rising)》那影院式的音色则被低吟掩盖。

专辑的影响仍在持续。在这之后的十年,乐队的生存取决于唱片的存在,像战栗乐队(The Horrors),制作了一系列关于“静止的生活”(注:战栗乐队确实也有一首名为《静止的生活(Still Life)》的歌)的录音室杰作,并在扬名海外之时仍保持着英国的身份。末了,《狗·人·星》报复了那些把它拒之门外的大卖家,在2011年重新发行时,它的销量超过了乐队所有的重制版,证明了自身经久不衰的价值。它听上去比以往任何时候都好,声音更大、更亮,同时又不失其阴暗模糊的特征,这表明波特兰那间 Gateway Mastering录音室要为那些糟糕的声音负上不少的责任。 当大多数乐队无法弄明白如何与雷蒙斯乐队(注:此处Johnny, Joey and Dee Dee是The Ramones,雷蒙斯乐队的几位成员,这个乐队经常被认为是第一个真正意义上的朋克摇滚乐队)区分开来的时候,或者在拨人心弦之际听起来不像是在卖保险的时候,《狗·人·星》是安德森值得为之骄傲的专辑。这是一张有缺陷的,棘手又笨拙的杰作,它关乎人性又是如何同样地有缺陷,但随着时间的流逝,它的缺陷越来越少,笨戳和棘手的地方也越来越少。它存在于宇宙中,比起《爱之猎犬(Hounds of Love)》来,更喜欢《梦(The Dreaming)》(均为凯特·布什的专辑),比起《杰基星尘(The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars)》来,更喜欢《钻石狗(Diamond Dogs)》(均为大卫·鲍伊的专辑),比起《变压器》来,更喜欢《柏林》(均为卢·里德的专辑),比起《谣言(Rumours)》来,更喜欢《獠牙(Tusk)》,比起《女王已死(The Queen Is Dead)》来说,更喜欢《奇路(Strangeways)》(均为史密斯乐队的专辑)。与那些销量更好、更受欢迎的唱片不同,这些唱片从未因成功的高频次曝光而变得死气沉沉,或是直接作古,它们继续创生着价值。当巴特勒想到这些专辑时,他谈到了他们沉浸于其中的喜悦。他的话同样适用于他自己的创作,连同那个古怪的摇滚乐手,那些泪流满面的情歌,还有那些阴郁又夺目的史诗。所以,“潜入内心,闭上双眼,那里存在着一个完整的世界”。

(完)

扫码赞赏本文译者:

原文作者:

Matthew Lindsay

原文链接:

https://thequietus.com/articles/16540-suede-dog-man-star-reissue-anniversary-review

译者:RoseTeller

编辑:進化耳朵EoE

本文译者:RoseTeller

公元二零一九年十月二十七日

欢迎留言、赞赏与转发

延伸阅读

(点击图片阅读文章)