2005—2019年间汉服研究综述

2019/10/25

【摘要】

汉服,汉民族传统服饰,今天汉服已然成为一个热门词汇。一年一度的西塘汉服文化周、中华礼乐大会、汉服春晚等活动都对汉服的宣传与推广起到了不可估量的重大作用。而2018年共青团中央官方发布“中国华服日来袭,新时代,新华服,新青年。”更是被视为汉服在官方上的首次肯定的正面宣传。汉服作为民族服饰的意义及其背后的文化意义也越来越受到大众的重视,然“汉服圈”的发展仍存在较大分歧,汉元素与汉服之争,形制党与仙女党之分,以及2019年4月的汉服仙服分家等等,“汉服圈”的风气一直为大家诟病,也严重影响了汉服的发展。本文将从学术角度,对2005-2019年间汉服研究文献进行综述,梳理这15年的研究热点与研究成果,以求对汉服未来发展窥探一二。

【关键字】

汉服、汉服文化、汉服运动

2003年王乐天第一次穿着汉服走上大街,汉服重回大家视野,2005年8月,重庆大学张梦玥发表《汉服略考》,这是关于汉服概念的第一篇学术性论文,第一次给出汉服概念的定义,2005年也为汉服发展关键的一年,成为真正意义上汉服研究开始的一个转折点。

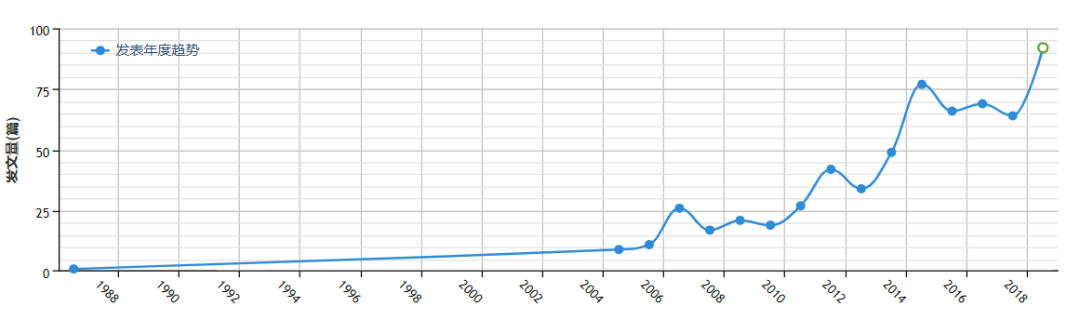

笔者通过在中国期刊数据库知网上进行以“汉服”为主题的文献检索,共检索到文献629篇,博硕士文献92篇,对检索结果进行计量可视化分析,发现如下结果:(点击查看大图)

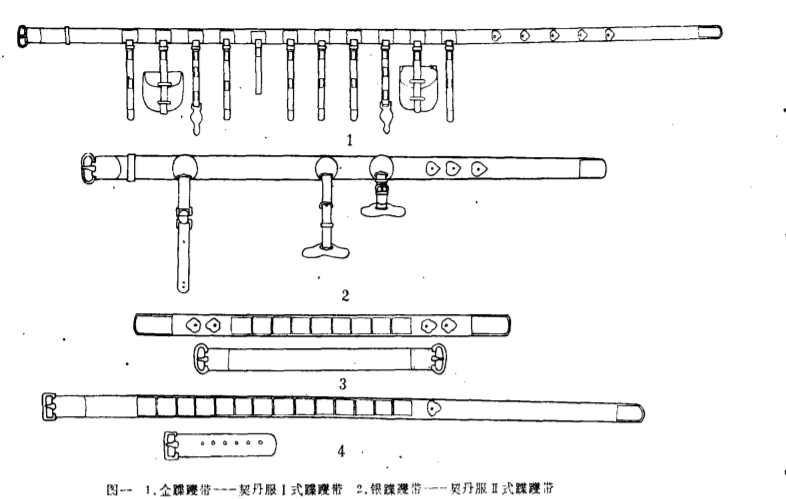

关于汉服文献检索结果的研究中,距今最早的一篇为1987年李逸友发布的《辽代带式考实——从辽陈国公主驸马合葬墓出土的腰带谈起》,主要讲述辽代的蹼蹬带,契丹服饰的腰带与汉服腰带之分[1],与本文主题关系不大,因此将其剔除。之后1988—2004年间并无检索结果,2005年共检索到相关文献9篇,之后汉服相关文献呈现一个缓慢增长的态势,至2013—2015年出现了一个高速发展期后有所回落。近年,2018年再次出现一个高峰期。综合文献检索与文献的研读分析,本文选取的研究时段为以2005—2019年间的汉服文献为主的文献综述。

汉服定义

我们自称“华夏子孙”,何为华夏?

“华夏”一词最早见于周朝《尚书·武成》:“华夏蛮貊,罔不率俾。”这句话大概就是说,无论中原的华夏族还是偏远的少数民族(汗),没有不顺从(周武王)的。孔传云:“冕服采章曰华,大国曰夏。”又见《左传》云:“裔不谋夏,夷不乱华。”孔疏云:“中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,故称华。”华之美,夏之大。

华夏自古乃衣冠上国,礼仪之邦,中国很早就把“布帛可衣”列为生民之本。《风俗通义 愆礼》云:“衣者,隐也;裳者,障也;所以隐形自障闭也。巾,所以饰首;衣,所以蔽形。”《白虎通 衣裳》云:“圣人所以制衣服何?以为絺绤蔽形,表德劝善,别尊卑也。”

马王堆汉墓素纱蝉衣

“汉服”一词最早见于《马王堆三号墓遣册》:简四四“美人四人,其二人楚服,二人汉服”。又见《汉书》:“后数来朝贺,乐汉衣服制度。”这里的“汉”是指汉朝的服装礼仪制度,即《周礼》《仪礼》《礼记》里的冠服体系。“服饰”一词在《汉书》《后汉书》中是作为“衣服和装饰”之意而出现的,因而人们自然会把服饰与审美联系在一起。古代服饰审美思想是“天人合一”思想、一定经济基础上形成的意识形态以及等级性诸因素的产物[2],中国传统审美体系也深刻影响着古典服饰的发展。多数时期,朝代某服饰纹样的盛行也代表着朝代审美的更替。

南宋女墓出土滚边窄袖褙子

汉服“始于黄帝,备于尧舜”,源自黄帝制冕服。定型于周朝,并通过汉朝依据四书五经形成完备的冠服体系,成为神道设教的一部分。后来各个华夏朝代均宗周法汉以继承汉衣冠为国家大事,于是有了二十四史中的舆服志。

提到汉服定义,必定要说到重庆大学张梦玥2005年发表的《汉服略考》对汉服的定义,尽管在今天看来该定义或许有些不当,但不可否认该定义对奠定和推广汉服的概念起到了至关重要的积极作用:

传统汉服是指:明朝以前(含明朝,约黄帝时期至公元十七世纪中叶五千年),在中国及周边地区,以华夏(汉)民族演化过程中形成的独特文化为基础,通过自然演化和传承形成的、表现民族性格与特征的、明显区别于其他民族服饰的传统服饰体系;或者说,是在历史的传承与发展中形成的、以上溯炎黄,下至宋明的华夏(汉)文化为基础,并在此基础上自然发展演变而成的而来的、体现民族性格与特征的一系列服饰的总体集合。[3]

簪花仕女图

在此之后的文献中对汉服的定义或沿用或参照此定义。2019年嘉林编《汉服理论丨破除现有迷思和困境:论汉服运动方向问题》重新对汉服的定义进行修改,新增现代汉服一说:

汉服即“汉民族传统服饰”的简称,是“传统汉服”与“现代汉服”的总称。(传统汉服仍沿用张梦玥的定义。)

现代汉服是指:自辛亥革命以来,在继承传统汉服的基础上,体现华夏(汉)民族优秀传统以及现代时代精神的、表现华夏(汉)民族性格与特征的、寄托华夏(汉)民族情感的、凝聚民族认同的、明显与其他民族服饰相区别的、由人民群众自主决定的、为现代人服务的现代民族服饰文化体系。[4]

该定义主要针对清剃发易服政策后,汉服在民国时期的短暂回归与现代的汉服复兴的新时期下汉服的界定,是对张梦玥汉服定义的继承与发展。该时期的断代,明显区别于历史上汉服的两大服饰改革时期。其一是赵武灵王与他的“胡服骑射”,是服饰改革的一大先驱,这一改革奠定了中原华夏民族与北方游牧民族服饰融合的基础,进而推进了民族融合。韦荣慧[5]从人类文明和民族服饰文化发展的轨迹角度,也对赵武灵王的改革表示肯定。其二为唐朝文化的开放包容。唐代是中国封建社会繁荣发达、开放辉煌的时代,反映在服饰上便是:雍容华美,女着男装,开放包容,胡服兴盛[6]。

赵武灵王胡服骑射

这两处服饰改革皆不同于清朝的汉服断代。不可否认,清代对冠服颜色、形式、质地、纹样、工艺以及穿者身份等的诸多规定是清以前任何一个朝代的冠服制度所无法比拟的。它既保留了古老民族的原始风貌,又体现了多民族文化的融合,是满族由落后走向进步的明显特征。然而这个时期确实汉服最黑暗的时期。

到今天,汉服的定义已相当成熟,或许后来会有相关学者做出汉元素定义的补充说明,以区分与汉服概念,但作为汉族传统服饰的汉服定义短时间内不会再有大的变动。汉服传统服饰的研究也越趋体系化。

参考文献

[1]李逸友.辽代带式考实——从辽陈国公主驸马合葬墓出土的腰带谈起[J].文物,1987(11):29-35.

[2]白玉英.中国古代服饰审美思想的成因[J].文物世界,2004,(6):42-43.

[3]张梦玥.汉服略考.2005

[4]嘉林.汉服理论丨破除现有迷思和困境:论汉服运动方向问题.2019

[5]韦荣慧.赵武灵王服饰改革刍议[J].贵州民族研究,1995,(3):124-126.

[6] 唐永霞《郑州轻工业学院学报(社会科学版)》2007年02期

汉服

扫码关注我们

倾衿小店

编辑:青君

图源:网络