点击蓝字关注我们

2018年1月10日,比亚迪和华为公司联合发布“云轨”无人驾驶系统。“云轨”实现了全自动无人驾驶运行,并具有人脸识别、断电无人驾驶、自动诊断等多种功能。

蒙眼狂奔的行业

9月初,旷视科技“智慧课堂解决方案”的视频在网上流传。视频中,公司运用人脸识别技术,学生的脸被方框圈出,旁边显示“专注度33%,表情分析结果:厌恶”“趴桌子0次,玩手机0次,睡觉0次,听讲6次,阅读8次,举手6次……”

这样先进的“科技”,让很多人不寒而栗。不过,据核实,中国药科大学使用的并非旷视科技的技术,但是这个视频却成了人脸识别监控学生状态最形象的注解。

旷视科技很快作出官方回应,称网上出现的课堂行为分析图片,只是技术场景化概念演示。旷视在教育领域的产品专注于保护孩子在校园的安全,其列举的方案内容主要是在出入校门的身份识别。这样的解释,却很难自圆其说。

陷入争议和风波,对刚刚申请IPO的旷视来说,不是一个好兆头。8月25日,旷视科技在港交所提交IPO招股文件,一旦成功IPO,旷视科技将是AI上市第一股。

作为AI明星创业公司,旷视一路高歌猛进,正代表了国内人脸识别产业的发展速度。以人脸识别发家的商汤、旷视、依图、云从四大计算机视觉“四小龙”,一直是资本的宠儿,也是人工智能公司中的“网红”。IDC(互联网数据中心)统计,2017年CV“四小龙”合计占据计算机视觉应用市场69.4%的市场份额。

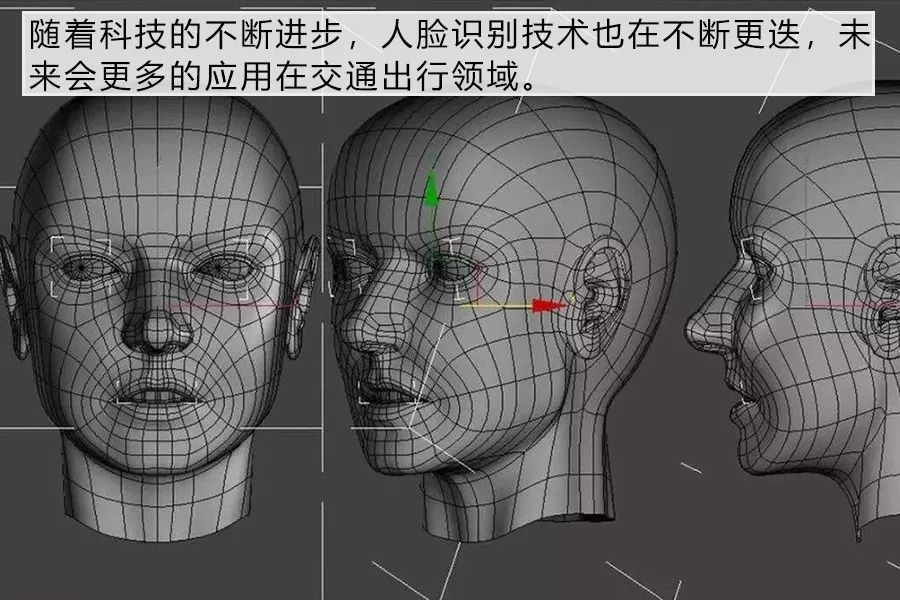

人脸识别所属的计算机视觉技术,是无人驾驶、VR/AR、医疗检测等应用背后的基础技术之一。在深度学习算法驱动下,计算机视觉技术在近几年取得了突破性的进展。众多巨头和创业公司纷纷涌入,人脸识别成为AI最热门的赛道之一。

国金证券行业研报提到,计算机视觉是最具商业化价值的赛道,全球40%的AI企业都集中在该领域。应用方向上,国内以安防、金融和互联网为主,国外以消费、机器人和智能驾驶为主。

“四小龙”基本都靠人脸识别技术起家,不过,这些以单点技术起家的CV(计算机视觉)公司正努力摆脱“CV”标签,从最初的算法提供商转变成平台或者服务商。旷视科技品牌市场团队副总裁谢忆楠曾对《中国新闻周刊》表示,大家跑马圈地的阶段结束,证明算法是否世界第一不重要了,目前进入到了证明商业价值的阶段,要看技术给行业能带来什么改变。

旷视在成立之初主要推出Face 人脸识别开放平台,如今,其官网则强调自己是“智能物联网方案提供专家”,业务涉及安防、金融、零售等领域。商汤重点发力金融、安防、智能驾驶、移动互联网、医疗和教育等行业,云从将金融、安防、风控、交通、商业作为重点探索场景,依图也聚焦安防、医疗和金融、零售等行业。

从头部公司探索的应用场景看来,计算机视觉的应用仍然暴露出明显的问题:应用领域重合,落地产品同质化,竞争异常激烈。

旷视科技一直处于亏损状态,根据其招股书显示,2016年至2019年上半年,旷视科技分别亏损3.43亿元、7.59亿元,及33.51亿元和52亿元。不过旷视科技回应,大幅亏损主要是由于上市引发的优先股的公允价值变动。

旷视招股书显示,旷视成立8年来,共融资13.51亿人民币,业内预计旷视的估值会在40亿美元左右。而另一家独角兽商汤则是“四小龙之首”,其联合创始人徐立近日证实,商汤今年的估值超过75亿美元。线性资本创始人王淮曾对《中国新闻周刊》介绍,“如果仅仅是做人脸识别撑不起这么高的估值,这些公司必然要去拓展其他业务,才能匹配这样的高估值。”

人脸识别公司,正在不断地尝试打破更多边界,急于向投资人证明自己的估值。人脸识别进课堂的争议,正是在这个大背景下发生的。一位行业人士在接受虎嗅网采访时坦言,作为一家将要IPO,但营收并不好看、还存在亏损的人脸识别技术公司之一,业绩压力也让他们想寻找各个途径实现技术变现,对于一些产品设计的思考可能欠妥当。

刷脸无处不在

在产业前景和资本助推下,人脸识别正在成为无法阻挡的趋势。

越来越多高校、医院、社区、工业园区、景区、机场、火车站,都在推广“刷脸”通行。清华大学新闻学院教授沈阳曾对媒体提到,中国人平均每天要暴露在各种摄像头下超过500次。

2017年5月,上海开始试点“电子警察”抓拍行人闯红灯设备。一旦监测到有行人闯红灯,设备就会对闯红灯行为进行完整摄录,并对该行人进行连续抓拍进行人脸识别,随即在周边的公交站点显示屏上进行公告。这项技术目前在深圳、天津、太原、济南等多个城市都已经展开使用。

各种应用场景“脑洞大开”,2017年,北京天坛公园在3座公厕中安装了6台人脸识别厕纸机,以此杜绝偷厕纸的行为。

在网约车行业,基于人脸识别的驾驶员身份验证,也开始普遍应用。比如,美团打车的新注册驾驶员,在首次接单前、更换手机设备或活跃接单驾驶员都会触发App端人脸识别,通过技术比对确认实际运营驾驶员与平台注册信息及公安部门登记信息是否一致。人脸识别未通过的驾驶员将不能接单,需重新提交信息。

而让更多人“惊喜”的是,人脸识别在抓获逃犯方面,屡建奇功。有网友统计,自2018年以来,“歌神”张学友在全国各地的巡回演唱会中,警方依靠人脸识别技术,抓获了几十名逃犯。

但对这项技术安全隐患的担忧,从来没有停歇。人脸和其他生物特征数据(如指纹)之间的一个巨大区别是,它们可以远距离起作用。智能硬件、摄像头随时随地采集个人影像资料,长时间、大规模地积累用户数据,而不被察觉。

除了被强制收集,这些人脸信息的存储,同样存在安全隐患。今年2月,GDI基金会荷兰安全研究员Victor Gevers在推特上爆料,中国深网视界科技有限公司(SenseNets)发生了大规模数据泄露事件,称这家公司掌握的250多万人的个人信息,其中包含身份证号码、地址、生日、通行证、雇主,以及其过去24小时内路过摄像头的位置,可供任何人访问。

“目前,对人们生物特征的保护,例如虹膜、人脸、指纹等的保护,都没有被写进现有法律,信息保护的责任主体、责任边界,如何使用、处理和销毁信息,法律都未具体规定。”中国政法大学传播法研究中心副主任朱巍告诉《中国新闻周刊》,在法律脱节的当下,商业伦理要有约束力,“人脸识别公司作为技术源头以及获益者,必须让用户有获知风险的知情权。”

技术发展的伦理和法律边界

不仅在中国,当前全球很多国家都笼罩着“被人脸识别监控”的忧虑。

近日,微软删除了其最大的人脸识别数据库MS Celeb,英国《金融时报》报道,数据库中采集的很多图像的主人并没有授权这一行为,MS Celeb 数据库通过“知识共享”许可证来抓取和搜索图像,这引发一些人的反对。

近日,瑞典一所高中因使用了人脸识别系统记录学生的出勤率,经过调查后被认定学校对学生个人信息处理不符合“GDPR”的规定,收到了第一张基于“GDPR”的罚单,金额为20万瑞典克朗(约合14.5万人民币)。

智能

扫码关注我们

大连理工大学人工智能大连研究院

联系人:

高老师:18098854055

李老师:18098855055

点击再看记录瞬间