近期,电影《我和我的祖国》持续热映,其中《你好北京》单元主演葛优的名字也刷爆了朋友圈,葛优扮演的一位普通的北京出租车司机,为观众打开了属于2008年悲喜交加的回忆。一句“牛掰格拉斯、歪瑞嗨皮”的京味英语将一个北京的哥刻画得活灵活现。网友纷纷评论,果然“你大爷还是你大爷”。

父母熏陶 少年葛优结缘光影

葛优,中国内地顶级男演员之一,平凡无奇的外表下拥有张弛有致的演技。从业以来已出演过50多部电影及10余部电视作品,揽获无数奖项。

葛优之所以会走上演员的道路,很大一部分原因是受父亲的影响。父亲葛存壮是样板戏年代出名的演员。葛优从小在北影大院长大,街坊邻居都是全国闻名的演员,他经常看到院子里的叔叔阿姨身上还穿着戏服,脚下却骑着车买菜。这样的事情让少年葛优觉得新奇好玩,也由此开始萌发对电影的兴趣,想和父亲一样走上从影之路。但当他做出选择时,父亲恰恰是最反对的一位。

葛优与父亲葛存壮

小时候的葛优性格腼腆、害羞,从性格出发,葛存壮一开始打算让他学习画画,毕竟不用太和人打交道,然而葛优对画画好像并不感冒;后来他又拉着葛优学二胡,学了整整六年,但是葛优也没有表露出太多拉二胡的天赋。

坎坷从影 演艺生涯几番起落

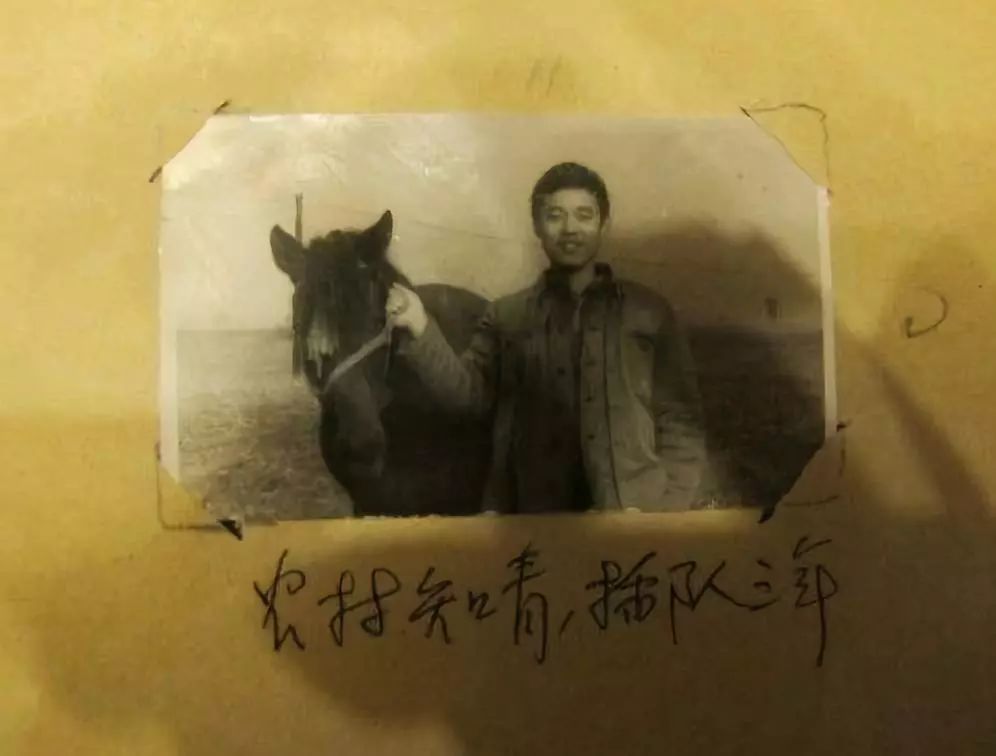

1976年,葛优高中毕业,被分配到乡下去养猪,一干就是三年。恢复高考回城后,葛优想和父亲一样成为演员,于是陆续报考了很多影视学校,因为种种原因均落榜。父母认为这很正常,儿子就是没有表演的天赋。葛优却不服气,听说中华全国总工会文工团在招话剧演员,他又去报考。此次,父亲终于做出妥协,以他插队生活为题材帮他辅导了一部小品——《喂猪》。这一次,带有生活经验的表演总算让他迈进表演专业的大门。

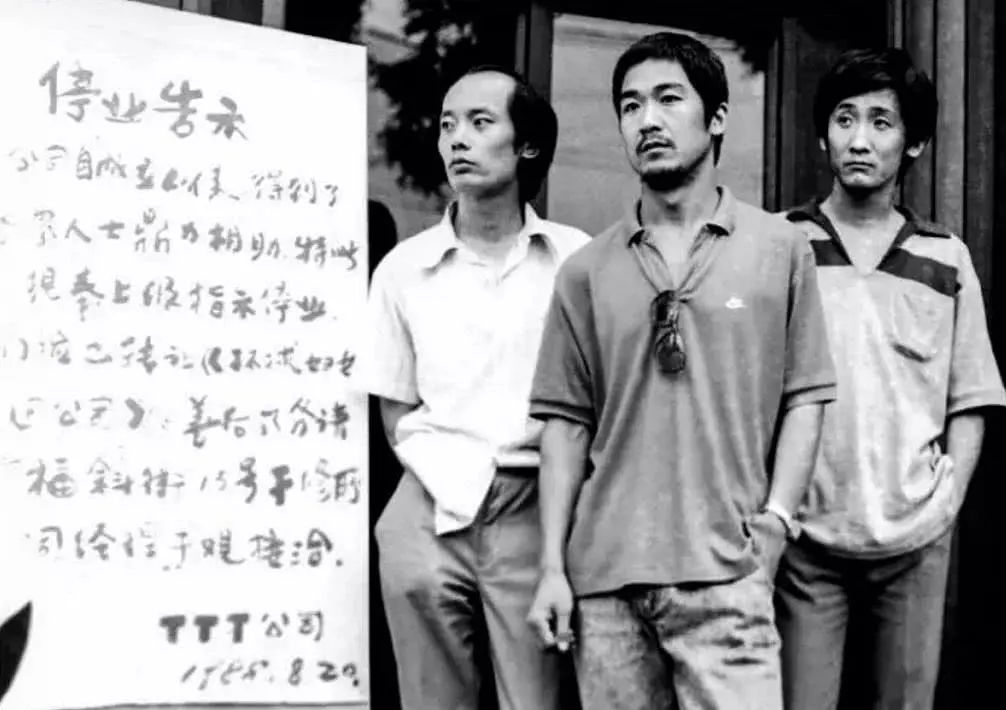

葛优进入全总文工团后跑了10年的龙套,依旧没有名气、默默无闻。母亲劝他改行,但是他坚持了下来。直到1988年,由王朔小说改编的影片《顽主》给他带来了星运:葛优首次获得了金鸡奖最佳男主角提名。这部电影不仅让葛优引起圈内人的注意,同时也打响了中国现实题材喜剧电影的第一枪。

电影《顽主》剧照1992年,《编辑部的故事》中的“李冬宝”更是让葛优红遍大江南北,他也凭此剧荣获中国电视金鹰奖最佳男演员奖。随后葛优的演艺事业一路开挂,1994年,葛优出演了张艺谋导演的电影《活着》,并一举拿下第47届戛纳国际电影节最佳男演员奖,成为了戛纳首位华人影帝。

葛优凭电影《活着》荣获第47届戛纳电影节最佳男演员奖

虽然葛优的电影之路充满坎坷,但凭借精湛的演技,他也闯出了一条坦途。

做演员 巧诈不如拙诚

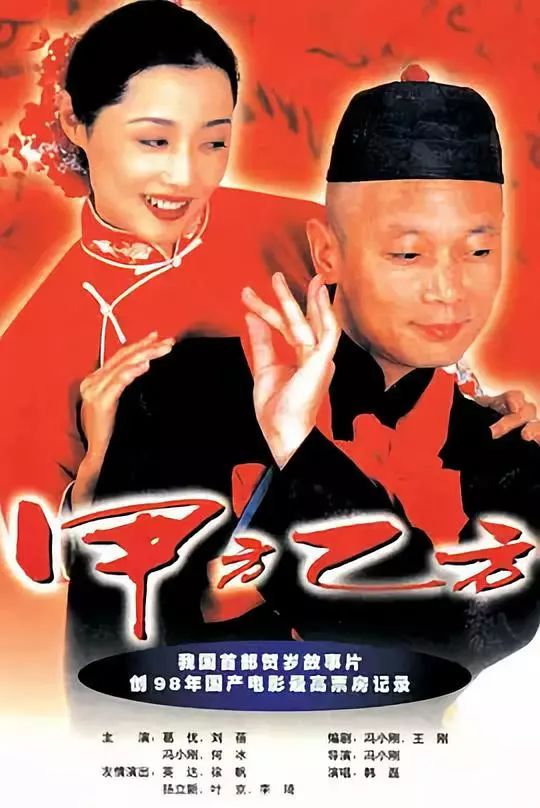

葛优从来不是天才型演员,但就是通过自己对表演的“琢磨劲儿”,将一块璞石磨成了美玉,将小小的龙套磨成了影帝。1997年,冯小刚导演的电影《甲方乙方》开启了葛优长达十几年的贺岁片时代,他一个人便撑起了整个贺岁档,每年春节,观众最期待的就是:有没有葛大爷的片儿?人们喜欢葛优,喜欢他的平凡和韧劲儿,更喜欢他幽默之余带给人的温暖。

电影《甲方乙方》海报

葛优有许多称谓:影帝、大腕、表演艺术家等等,但人们更喜欢喊他葛大爷,带着街坊邻居间的平民气,就如他塑造的那些经典小人物一样。

许多媒体也爱称葛优为“平民影帝”,因为他既能穿上戏服做影帝,也能脱下戏服做一个满足于世俗的普通人,出了名的低调和顾家。有次《纽约时报》想采访葛优,他推托说有事,冯小刚问什么事,他说得给父母的阳台买块地板革。冯小刚说:“我帮你买,你去接受采访,说不定还能到海外发展。”葛优说:“我到海外发展干嘛?我英语都不会,能把中国观众伺候好就成了。”这就是葛优的诚实厚道,不争名逐利,心平气和做到从容不迫,并待人以诚。

征服观众,葛优用的不是昙花一现的颜值,而是他对待工作和生活的态度,这种态度源于他对电影独到的认识和一步一耕耘的生活智慧。他就是中国电影界的匠人,能演尽小人物的悲喜。

有人说,葛优是中国影坛最纯粹的演员、最朴实的凡人、最千面的戏精。而葛大爷自己却说:“我是一个戏子,就是为了取悦观众”。

* 本文图片来源于网络

华谊兄弟公益基金“TA曾是少年”专栏将定期为大家带来电影人和艺术家的成长故事。关于他们,你有什么想要了解,欢迎在文章下方留言告诉我们。

欢迎关注我们,紧跟创造力的脚步!