边听边看、阅听习惯

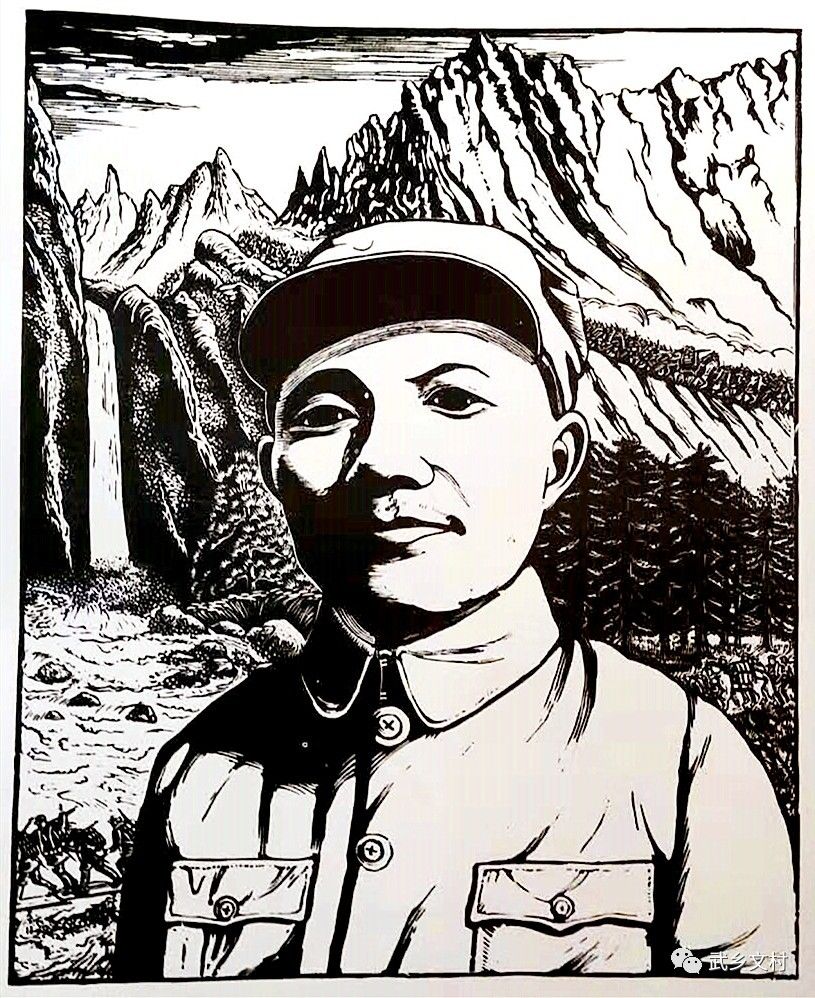

艾炎,前方鲁艺木刻队长

李东兴

艾炎

早想写一写版画家艾炎,因为他曾在我的故乡武乡县下北漳村参加过抗战文化工作,是前方鲁艺众多老前辈中的一位,许多人却不知道这不朽的往事。

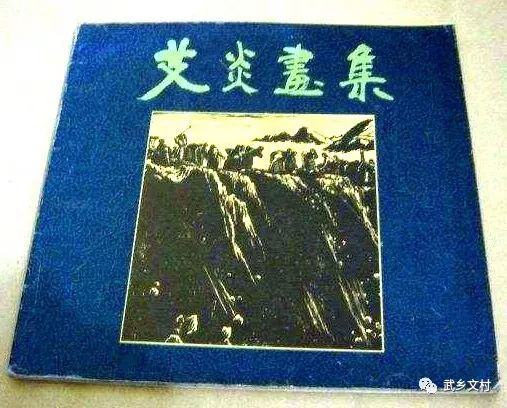

今天又在资料堆里瞅见这位老前辈的《画集》,于是,索性写了这篇文章,介绍一下当年前方鲁艺的这位木刻队长。

先上图片,后讲故事——

《艾炎画集》封面

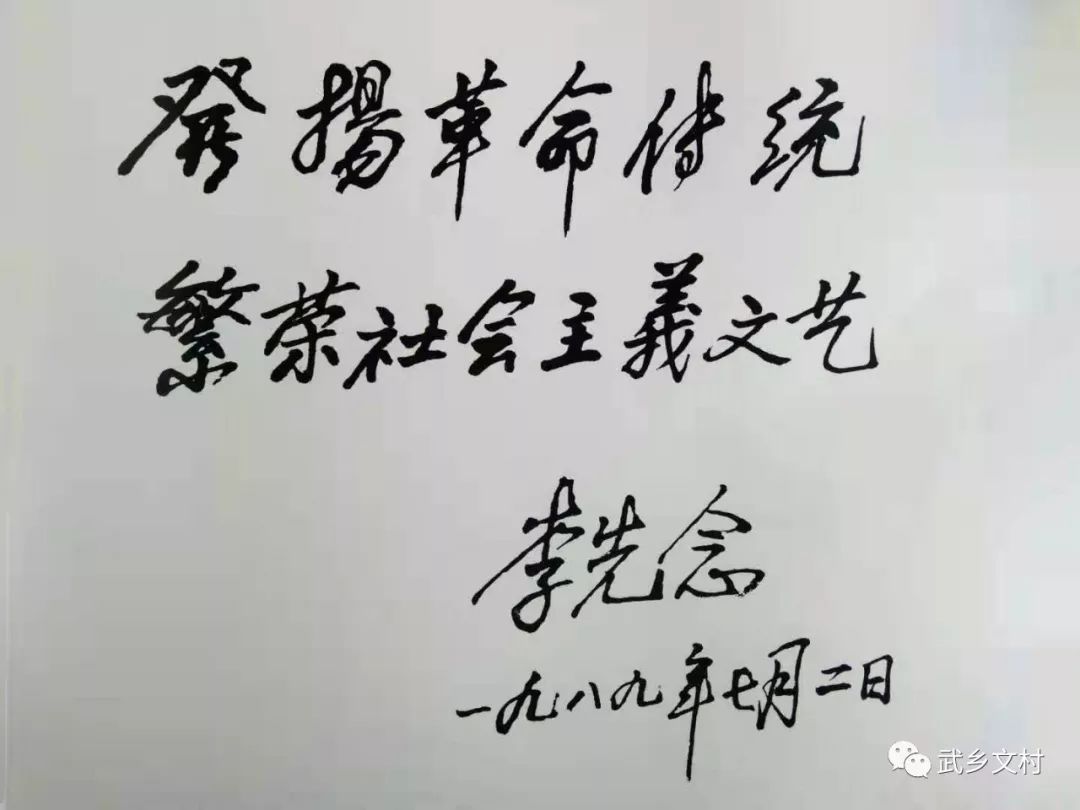

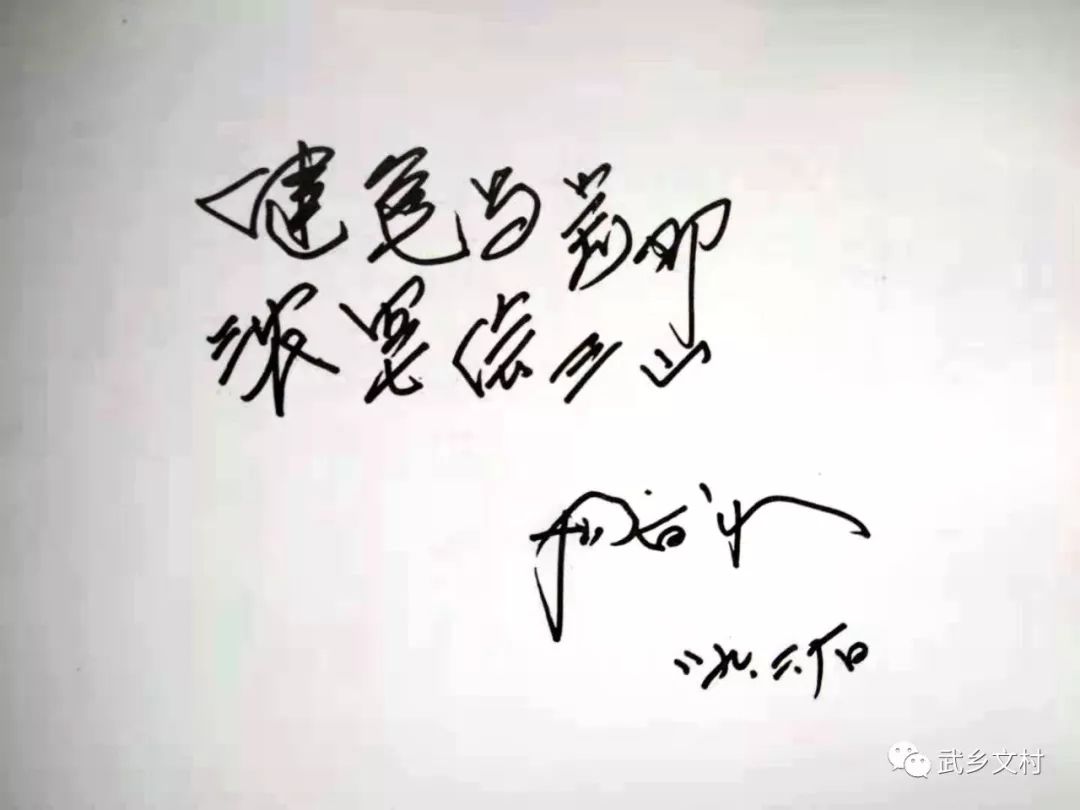

1989年7月李先念给艾炎题字

1989年2月,杨白冰为艾炎题字

艾炎,原名文誉扬。现代版画家、美术家。广东省宝安县人。

1914年2月,艾炎出生在香港新界新田村。他从小在香港生活和上学,曾进入香港大埔师范学堂学习,后因家贫而肄业。1931年至1934年,在上海进步书店美术部门学习并工作四年。

1937年底,艾炎来到太行山区参加八路军敌后抗日游击战争,主要从事抗日美术宣传工作。1939年他先在山西民族革命艺术学校任教员,并创作不少宣传抗日的漫画。1939年秋,在八路军野战政治部从事美术工作。期间,他创作有一套连环画《儿童放哨》,在根据地军民中产生较好反响。

1939年底,他奉命到武乡县下北漳村,进入筹备成立的鲁迅艺术学校(前方鲁艺),先在教务处工作,后任学校美术系教员,同时从事木刻创作。

艾炎在前方鲁艺创作

1940年初,他与从延安来前方的鲁艺木刻工作者胡一川、罗工柳、彦涵、杨筠等一道刻印木刻年画、宣传画,广泛开展抗日救国思想宣传。多年之后,胡一川、罗工柳、杨筠及前方鲁艺教务处干部白炎,在各自的回忆文章中都记载有与艾炎在武乡县下北漳村等地一起工作、战斗的情景。

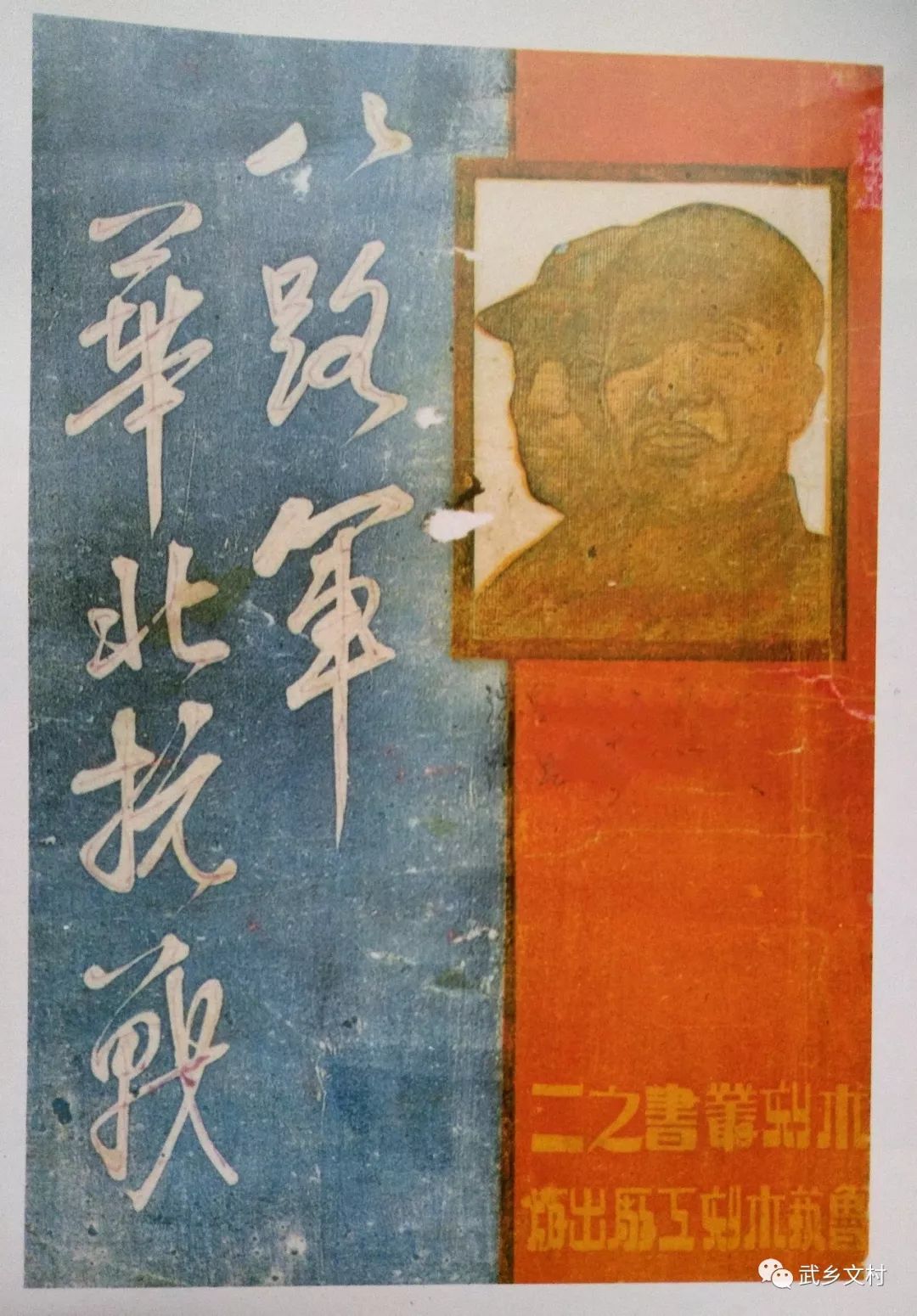

1940年夏天,艾炎与彦涵等在下北漳村创办了前方鲁艺木刻工厂,彦涵任木刻工厂厂长,艾炎担任木刻工作队队长。此后,他创作了“八路军华北抗战”组画之一,有《击毙阿部规秀中将》《百团大战》等。后来,艾炎又与邹雅合作刻印一套木刻连环画《徐顺孩窑洞保卫战》。

艾炎(右一)与前方鲁艺战友们在一起。战斗间隙,八路军文化战士们聚拢在老槐树下,艾炎背靠大树,手里在摆弄乐器。前面的这位手捧厚书,看他们的脸上洋溢着青春与战斗的自信……

1940年底,艾炎负责编辑了《八路军华北抗战丛书》(木刻集),1941年夏正式出版。其中,收有他的《火烧阳明堡飞机场》《击毙阿部规秀中将》等木刻作品。这部木刻集现在北京博物馆收藏。保定博物馆收藏了他的《击毙阿部规秀中将》单幅原作。

时任鲁迅艺术学校校长的李伯钊1941年回到延安后,曾向党中央报告了华北敌后根据地文艺运动情况,她在报告中专门提及前方鲁艺木刻工厂和艾炎。在谈到艾炎时,她说“在钢笔画、儿童画方面,敌后以钢笔画著名的是艾炎,他曾制作了八路军坚持华北抗战的多幅连环画。其次便是他的儿童连环画——《查路条》,亦系成功之作……”

五十年后,原中国美术家协会副主席李少言于1990年9月,在为《艾炎画集》撰写的题为《战火中的雪莲》的文章中回忆道:“1941年的一个难得的偶然机会,一批太行木刻工厂的木刻作品由太行山传到吕梁山,我当时在晋绥根据地120师司令部,我在这里第一次看到艾炎同志的木刻,全都是反映人民战争的,真实而艺术地刻画了敌后军民的战争生活……艾炎同志就是太行木刻工厂的创作主力,也是组织领导者。在他们的启发影响下,我们晋绥根据地也很快成立了晋西北木刻工厂。”

这是太行山抗战文化和敌后美术史上的辉煌岁月,也是中国美术史上值得回忆的一段历史!当然,这是由一批美术战士创造的文化奇迹。

1941年前方鲁艺部分领导与木刻工厂部分成员的合影。前面右边蹲着抱孩子的是彦涵,右侧二排第一位是艾炎。

1942年5月,日军对太行山区进行大“扫荡”时,他与前方鲁艺部分战友不慎被敌人包围,情急之下艾炎选择宁死不屈、以身殉国,抱着舍身成仁的决心,从悬崖上跳下深谷,竟侥幸存生,没有牺牲却身负重伤,有幸于昏迷中获救,最后靠着坚强意志才得以生还。

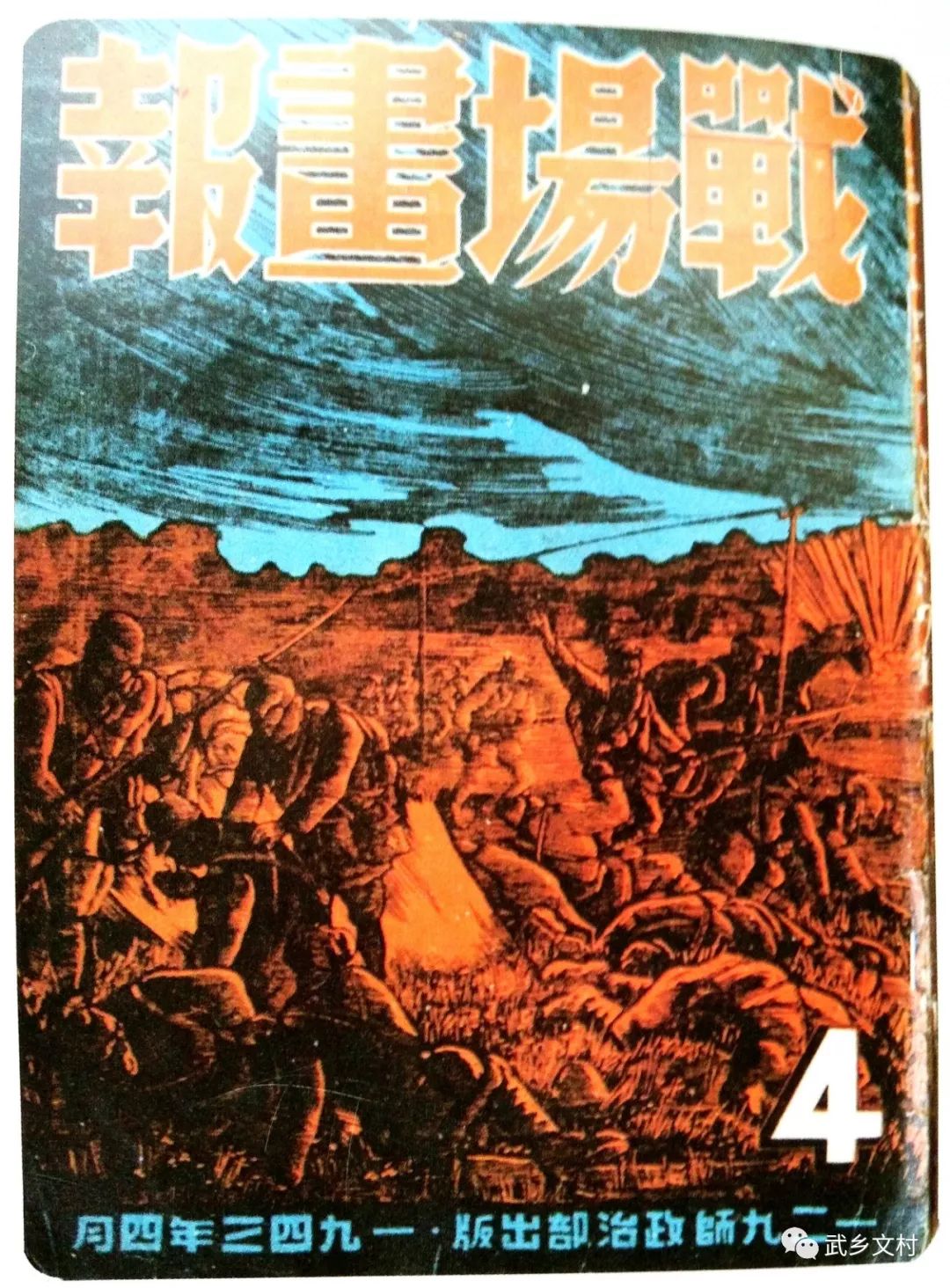

1943年,艾炎调到八路军129师政治部,担任《战场画报》主编,负责编辑彩版《战场画报》等刊物,并创作版画《平型关大捷》、《娘子关大捷》等作品。

解放战争时期,艾炎先后任晋冀鲁豫军区美术科长,二野、西南军区宣传处处长,曾负责编辑出版《人民画报》刊物。1947年,他随部队南下转战大别山,曾参加豫北战役、渡江战役、解放南京等重大战役,战斗间隙创作了木刻组画作品《在艰苦的岁月里》,其中有《风沙中进军》《通过黄泛区》等作品。

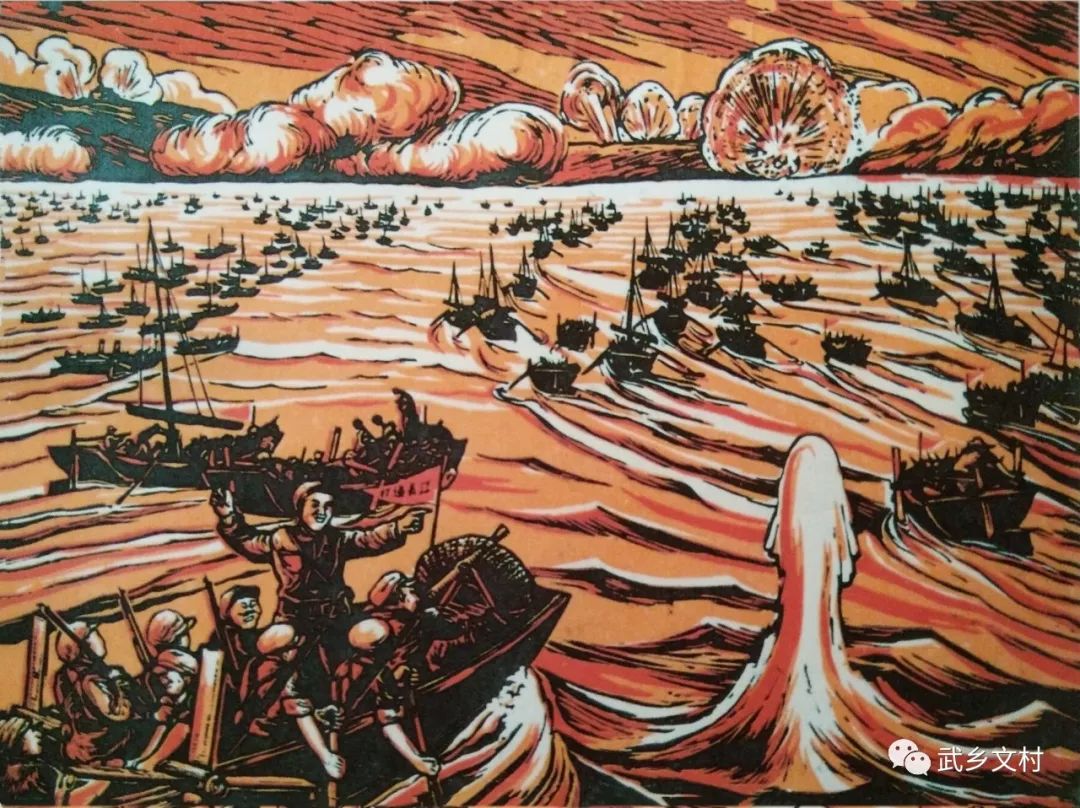

1949年,艾炎受组织安排到北京参加了第一次文代会及开国大典。后又随部队进军西南,参加川南剿匪、解放西藏,后担任西南军区画报社副社长、《西南画报》主编。期间,他创作了《百万雄师过长江》等版画作品。

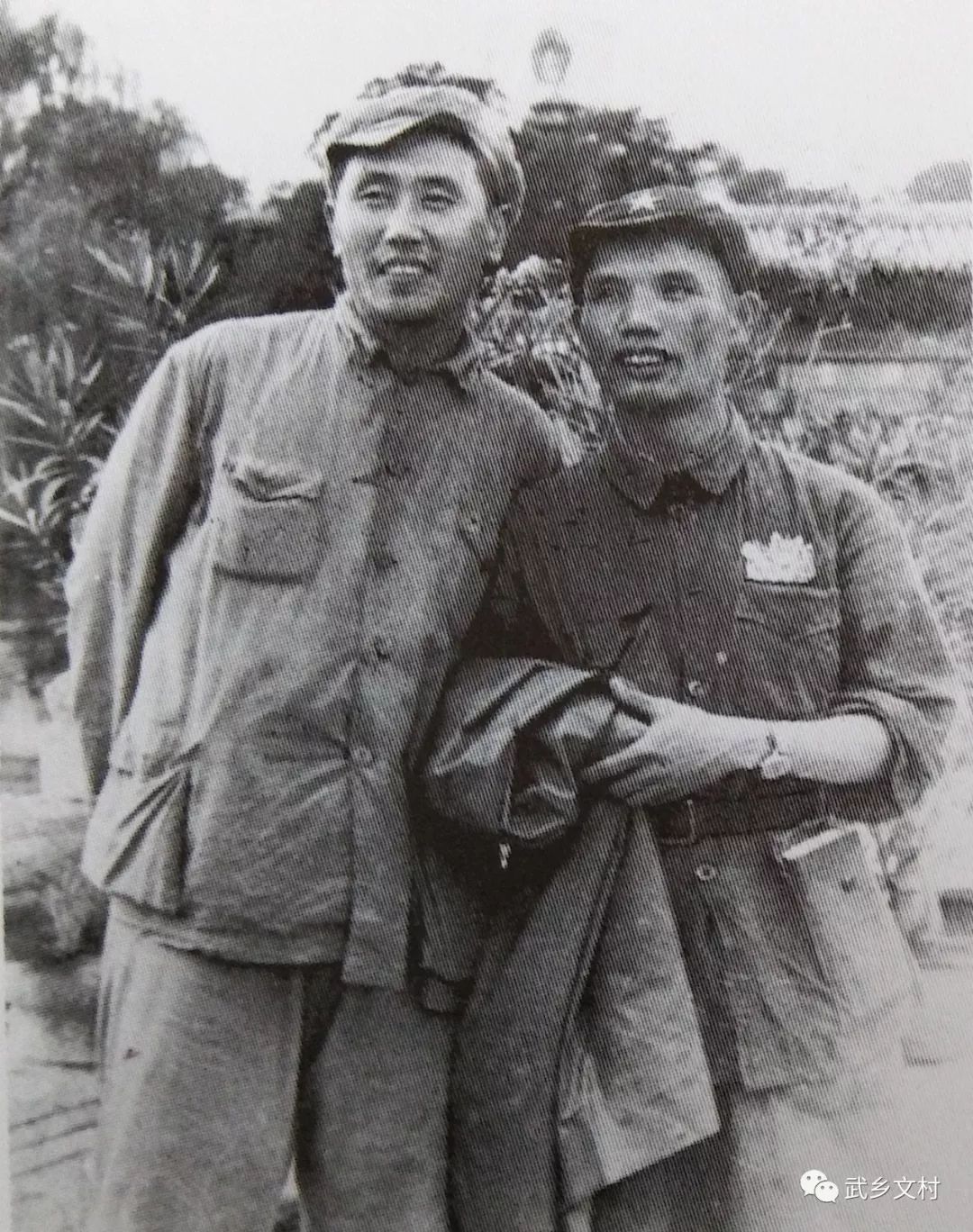

1949年,艾炎与彦涵在北京北海公园合影。两位老战友于太行山上的下北漳村并肩战斗结下交情,历经南征北战,再次相聚在北京,二人格外高兴。

1953年,艾炎调任总政治部创作室美术组组长。同年到中央美术学院进修,后又在苏联专家马克西莫夫的油画训练班进修。1956年参加全军第一届美术展览的筹备展出工作。

1957年,艾炎得了重病,做了胃癌大切除手术。1958年反右以后,他离开部队,先后在河北省保定群艺馆、北京外文图书出版社任画册编辑。

50年代以后,艾炎创作有《突破空中禁区》(连环画)、《牦牛运输队》(木刻画)、《二郎山上》、《前进在雪线上》、《通向明天的道路》、《牧场的早晨》、《战胜怒江天险》、《狼牙山五壮士》等大量作品,先后在国内外大型刊物刊登和被收入《抗日战争木刻集》《中国新兴版画五十年选集》《中国解放区木刻》《中国现代美术家名鉴》等美术作品集,多次参加国内外大型美术作品展览和获得西南军区文艺大会一等奖、第十二届国际美展表彰奖等各种奖项,有的作品被中国美术馆、革命历史博物馆和山西、保定等多家博物馆、纪念馆所收藏。曾任中国美术家协会一、二届理事,为第一、二、三、四届文代会代表。

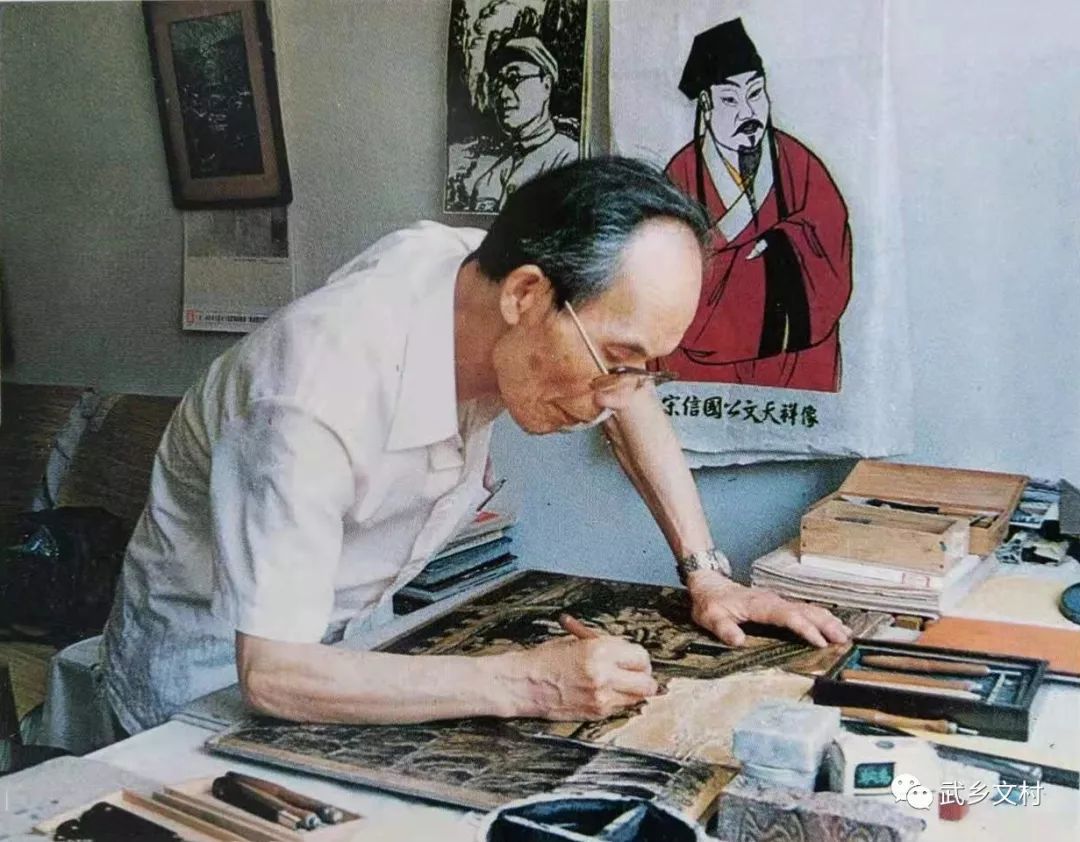

离休后的艾炎仍在创作(1989年)

1982年,艾炎离休。1991年5月,他的《艾炎画集》由四川美术出版社正式出版发行。这一年,艾炎获得中国新兴版画家“鲁迅纪念奖”。

1998年,艾炎因病逝世。

晚年艾炎

原中国美术家协会副主席李少言在文章中称,“艾炎同志作品的风格和手法,在四十年代初期与前一时期的风格和刀法比较,很显然有新的创造和新的发展,三十年代的新兴木刻如果说还没有完全脱离模仿西方的阶段,到了三十年代末和四十年代初,由于它直接参于了革命战争,进一步与广大人民群众结合了。在风格与手法上有了突飞猛进的变革和发展。艾炎同志显然参酌了我国传统的书籍木刻插图,把民间年画和欧洲的新法融合起来,努力追求、探索怎样使自己的作品不但让群众看懂,而且能为群众喜闻乐见。这时延安的和敌后抗日根据地里的木刻,是新兴木刻运动史上又一个里程碑。

“艾炎同志一直在革命的硝烟炮火中成长。不管任何风吹雨打,他始终没有动摇在革命实践中树立起来的人生观和艺术观,一直热爱祖国、热爱党、热爱社会主义。他的创作,表面上是一张画或一个雕像,其实是他的思想与人格的表现。”

正如李少言所言,“艾炎同志的人品高尚,作品的格调也高,这是在血与火的考验中滋生的一朵鲜花,是战火中的雪莲。”

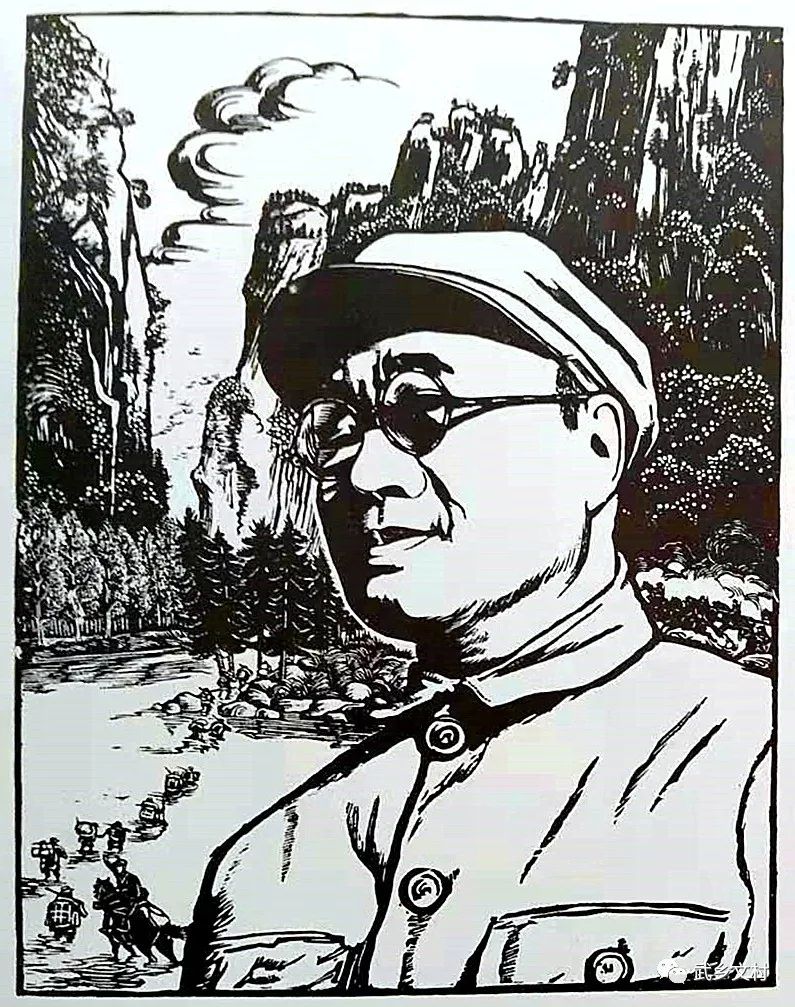

艾炎代表作品有:《风沙中进军》《二百辆弹药车过黄泛区》《牦牛运输队》《晴》《通向明天的道路》《一二九师政委邓小平》、《师长刘伯承》等,出版有《艾炎画集》。

作品选录:

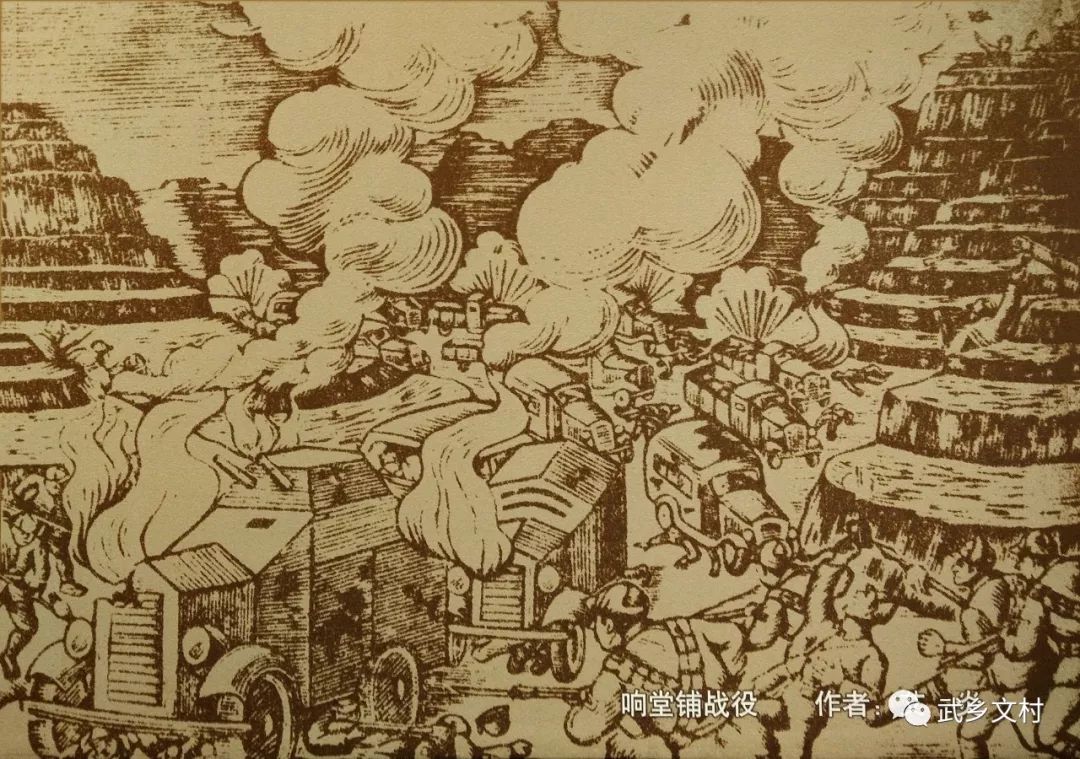

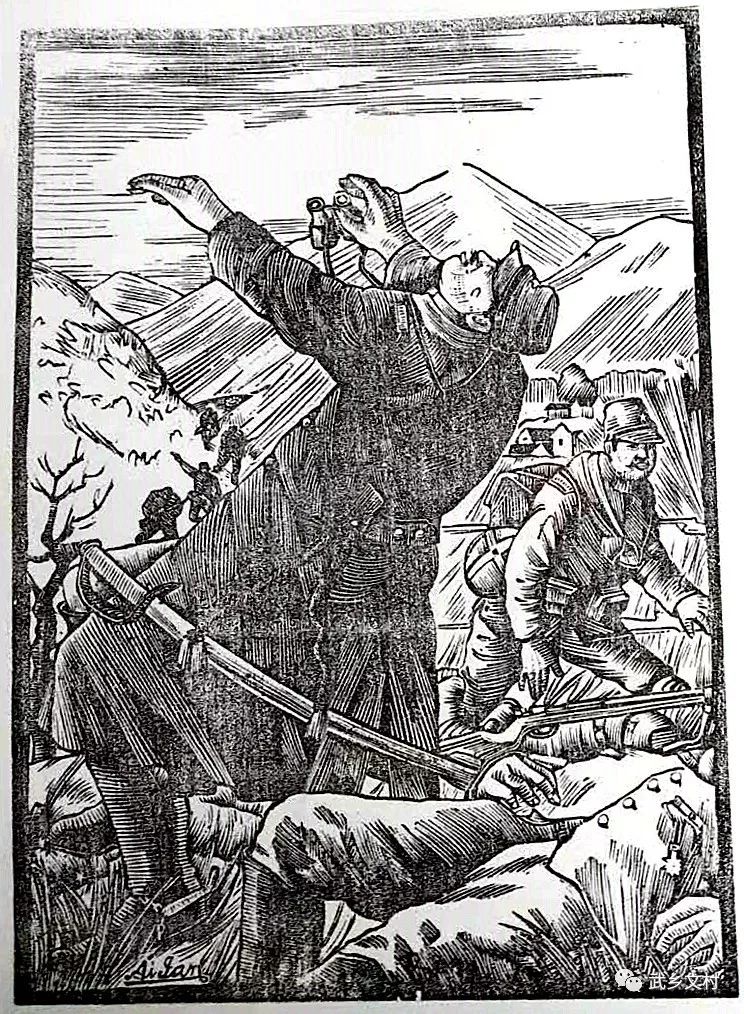

艾炎版画作品《响堂铺战役》(1939)

艾炎钢笔画《香城固伏击战》(1940)

艾炎版画作品《击毙日寇阿部规秀中将》(1940)

艾炎作品《火烧阳明堡飞机场》(1940)

艾炎在前方鲁艺木刻工厂编辑出版的《八路军华北抗战丛书》的封面(1941)

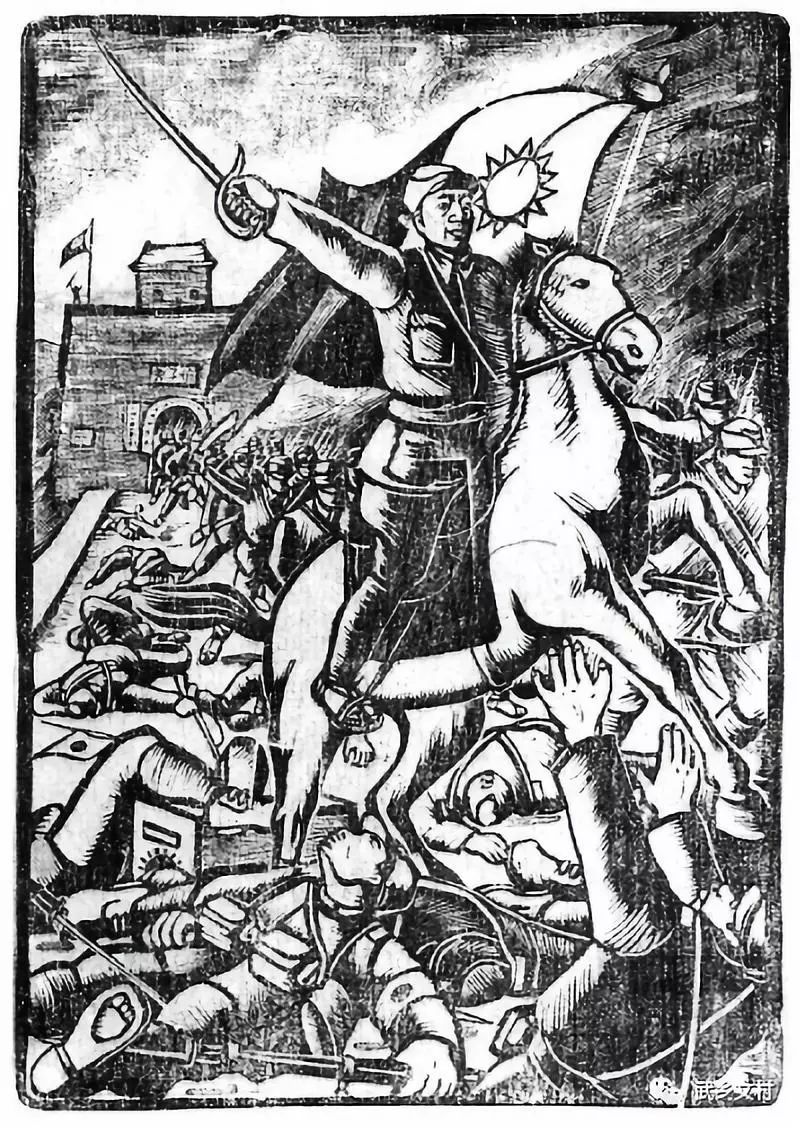

艾炎版画作品《平型关大捷》(1942)

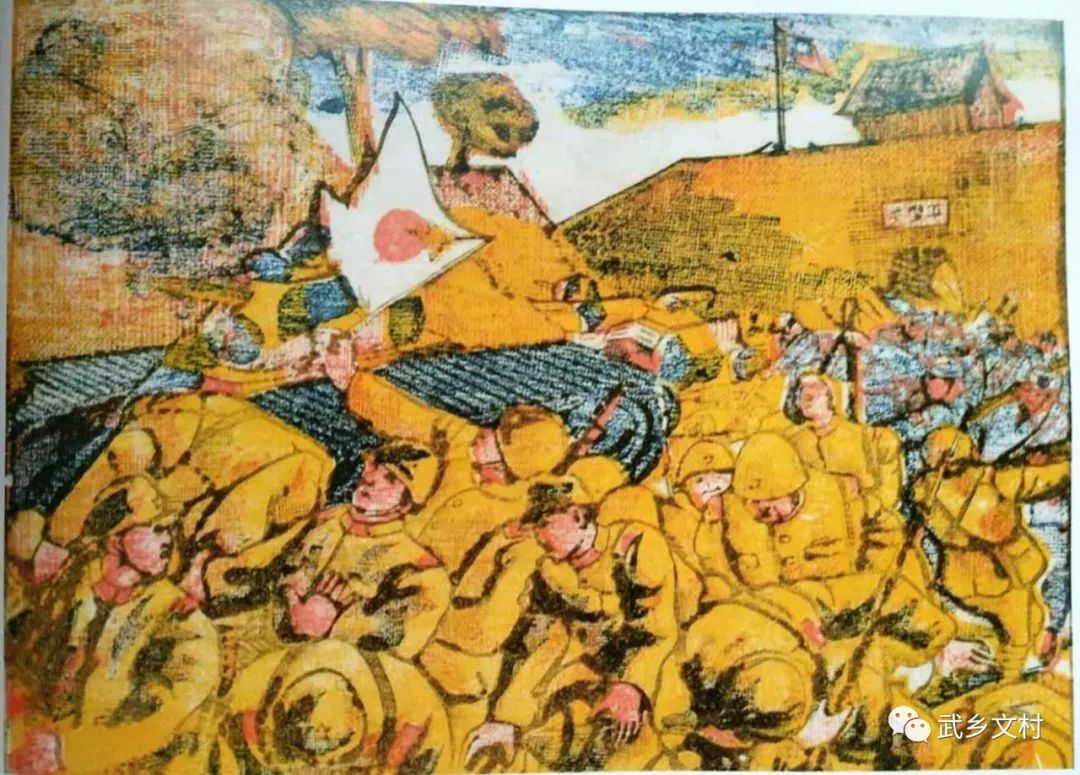

艾炎作品套色木刻《娘子关大捷》(1942)

艾炎为129师政治部出版的《战场画报》刻印的封面(1943)

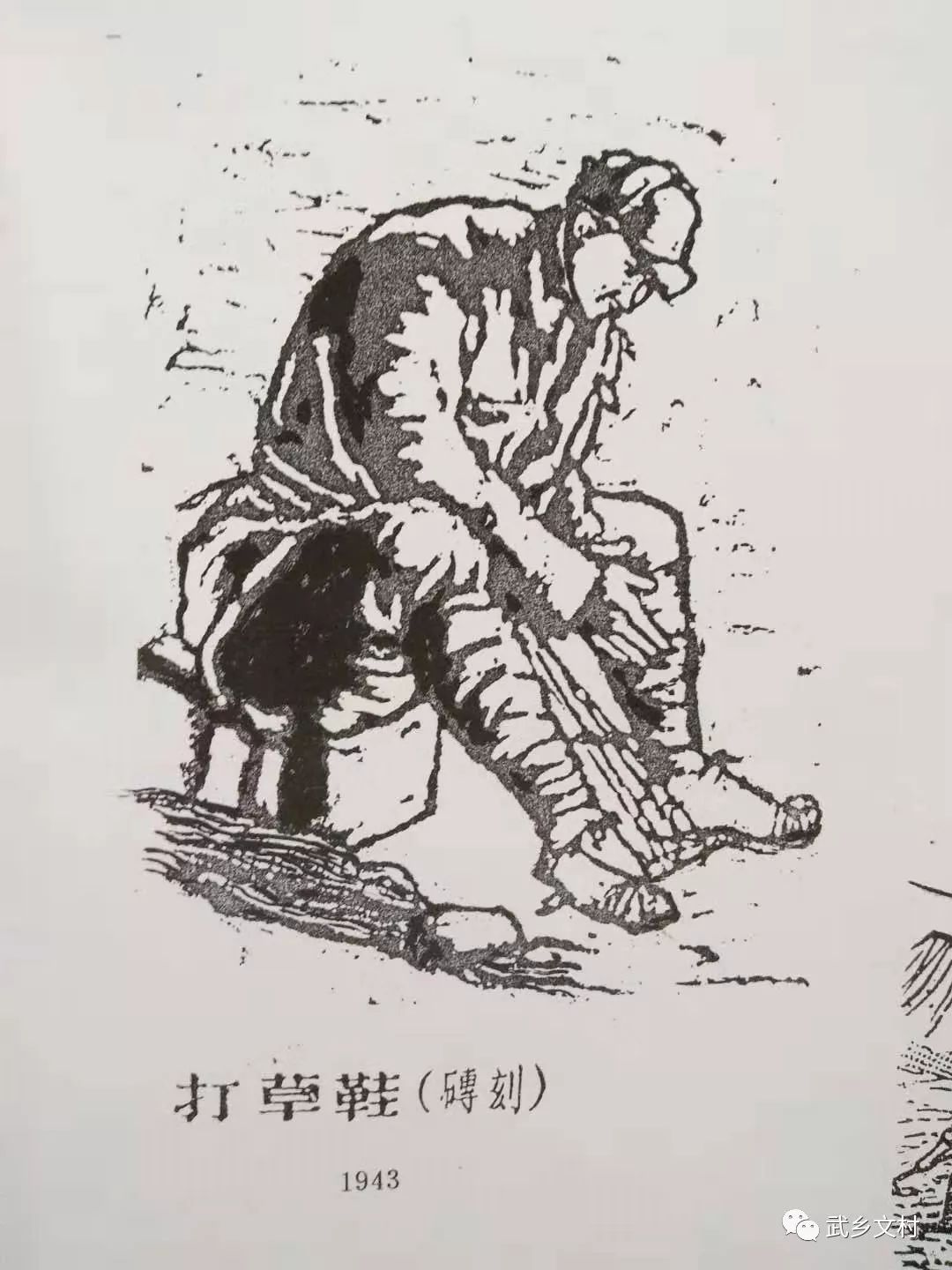

艾炎作品《打草鞋》(砖雕 1943)

艾炎木刻作品《百万雄师过长江》(1949)

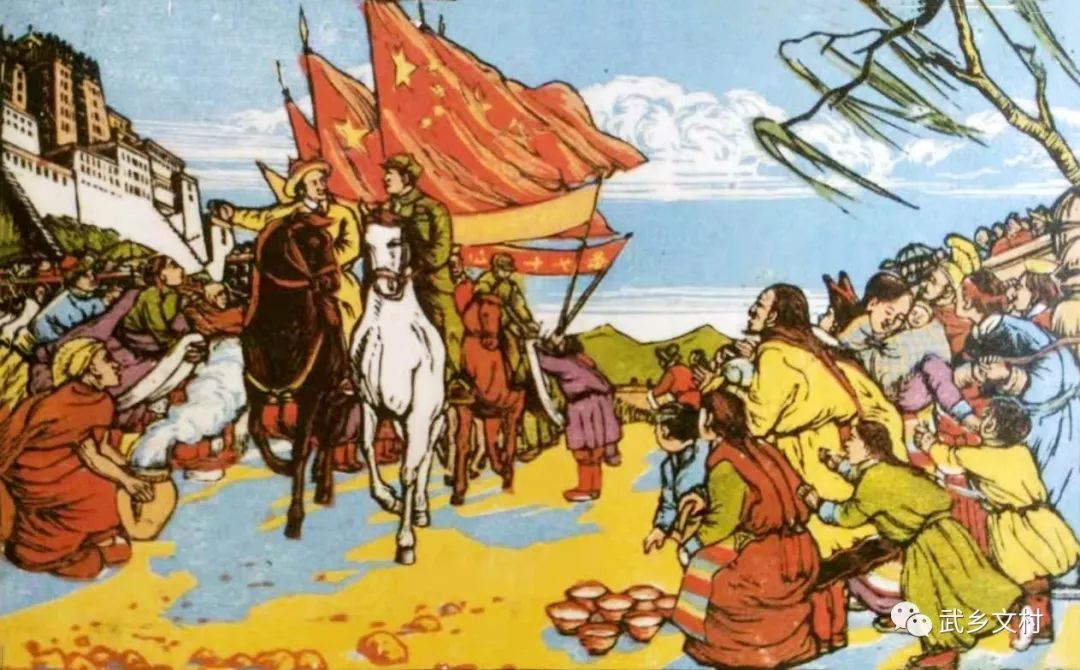

艾炎作品《拉萨同胞热烈欢迎解放军》(1952)

艾炎画作《前进在雪线上》(1955)

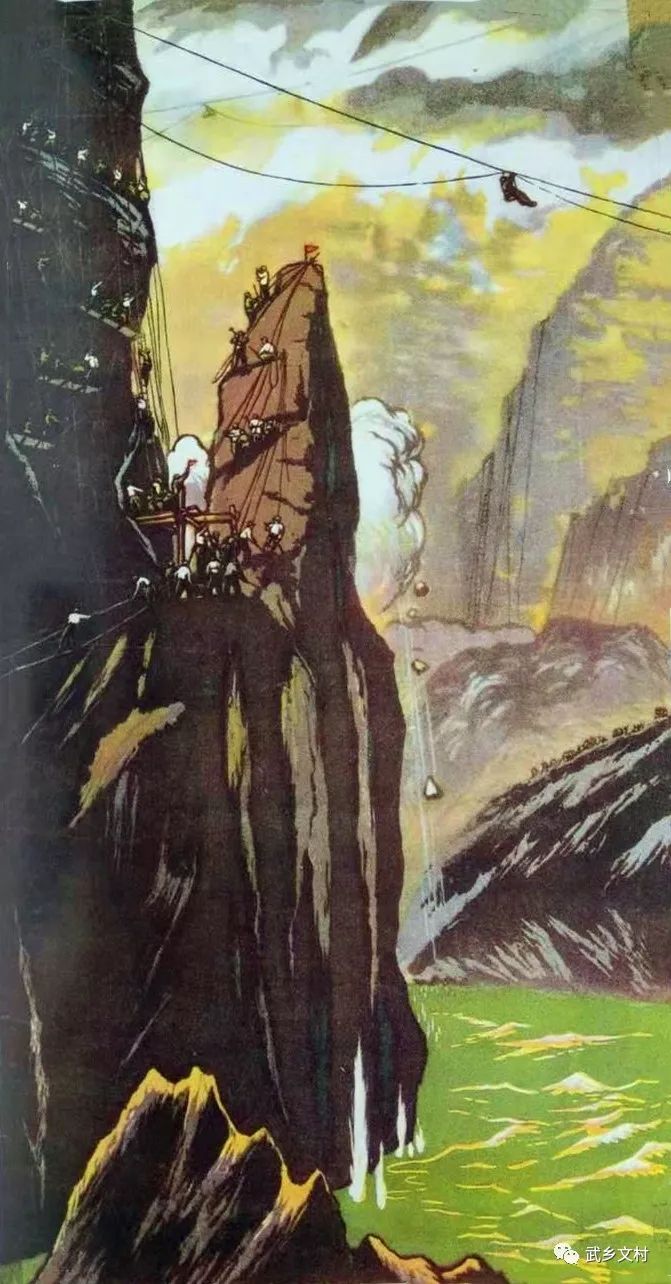

艾炎作品《突破怒江天险》(1957)

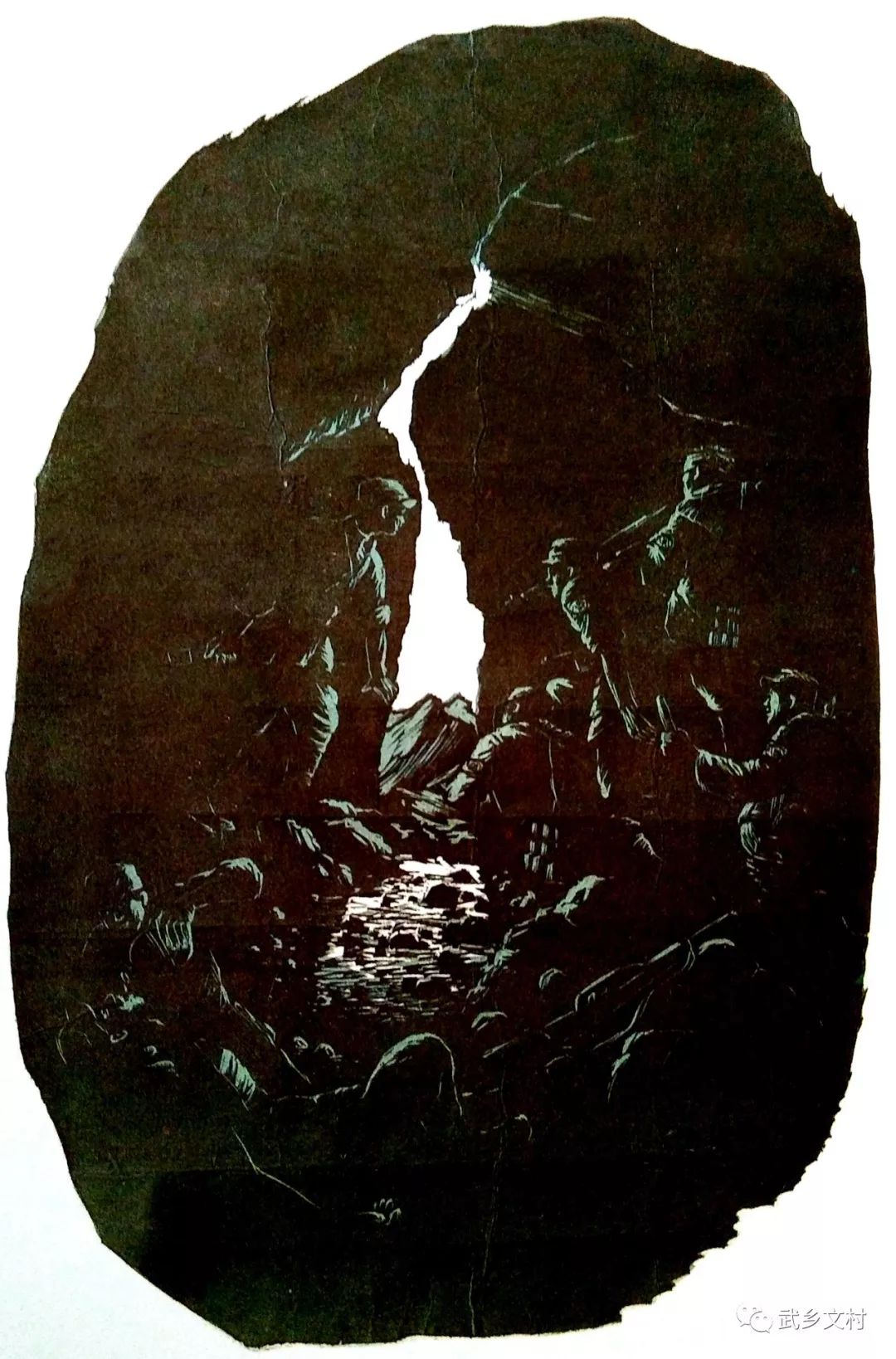

艾炎木刻作品《反“扫荡”中掩护伤病员》(1963)

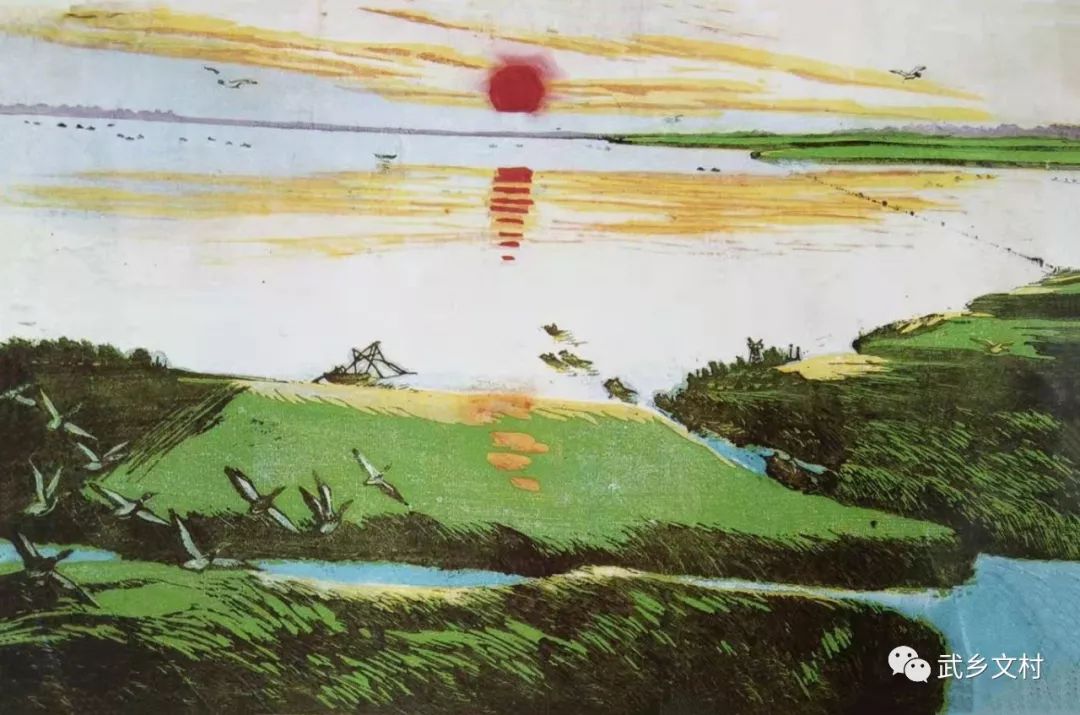

艾炎作品《白洋淀的早晨》(1963)

艾炎作品《129师师长刘伯承》(1982)

艾炎作品《129师政委邓小平》(1982)