《好妈妈胜过好老师》这本书,第一次读是十年前,那时候还在上大学,不知道为啥对育儿着迷,这本书买给北京的姐姐,记得那次是在去北京的火车上读完的。

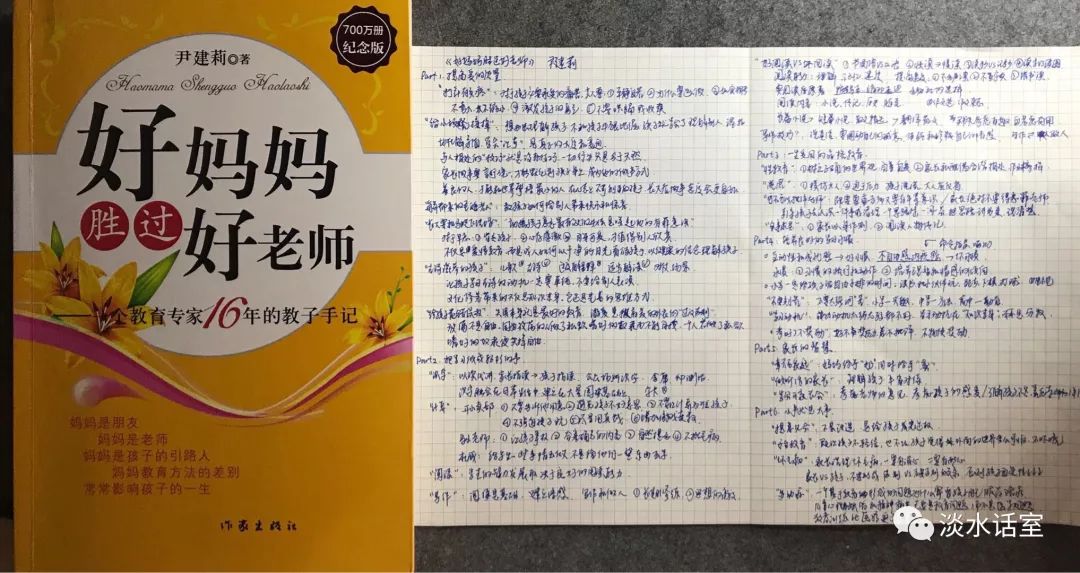

后来,自己有小孩之后,反而没精力或者说不愿意看育儿书了,这次是在幼儿园老师的强推之下,又买来读,其实还是收获很多的。

其实说起育儿,我觉得不如说育儿先育己,成人能不能以身作则,知行合一,实事求是,不焦虑,不懈怠,愿意像和闺蜜聊天一样和孩子沟通,这些都太重要了。

观察我自己,状态好的时候就可以平静的教育,身心疲惫的时候就容易给孩子暴力教育,这对孩子真是不公平啊。

回想母亲对我的教育,几乎没有打骂,花心思陪我玩手工,愿意和老师交朋友,考得好考得不好统统都是鼓励,可以聊我喜欢的男生和她的初恋,无条件支持我的决定……作为妈妈这个角色,我的母亲可以说是几近完美的,而我还差得远。

我想所有的妈妈都想做好妈妈,任重而道远不是吗,最近一次经方课大王老师提到很多孩子患上怪病,比如抽动症等,原因很大部分和家长的焦虑、溺爱、责骂…有关,在此分享大王的一句话:You can lose more than your patience,以此共勉。

以下是本书书摘:

家长自己每天友好对待孩子,在任何事上都想办法理解孩子,不和孩子斗狠比倔,孩子就学会了理解他人,学会了温和地化解矛盾。尤其是学会了“让步”。让步并不是怯懦的退让,是一个孩子表现出的真正的大度,是变通能力。

如果平时孩子不小心磕碰了,家长能很友好地采用“给小板凳揉疼的做法处理;可是哪天孩子不小心打碎了一个你心爱的花瓶,你却忍不住对孩子大发雷霆;平时总对孩子讲我们要理解别人,可一旦孩子的想法和你的想法不一样,就责怪孩子“不听话”,强行要求孩子听话,而不去细致地体会孩子的感觉,那么你的教育行为就不统一了,你其实就变成了个不体谅、不豁达、爱物胜过爱孩子、价值观不统一的家长了。这一瞬间你的情绪表现得那样真实,会给孩子留下很深的印象,孩子的价值观也被你搞乱了,“风格”也不会完整统一。

在“早恋”等儿童问题上,家长实际有两种功能,一种是疏导平息,一种是刺激强化。所有的家长都希望达到第一种效果,但遗憾的是现实中许多家长都把它做成了第二种结果。他们想阻止孩子早恋,却用错误的方法推了孩子一把,使孩子不由自主地掉入旋涡中。“动摇孩子意志最有效的方法是唤起他的有罪意识”,家长在这里最大的过错就是用成人庸俗的观念,把孩子们一些原本正常的行为恶俗化了,人为地制造孩子的罪恶感,客观上把孩子推到了不可自拔的境地。

每个人的能力和弱点不一定表现在哪方面,我们意识到了这些问题,一方面是尽量接受,另一方面是尽量帮助她克服弱项。但这帮助不是热心地帮她干这干那。知道家长不可能帮她一辈子,我们的“帮助”就是尽量让她自己去做;我们要做的,主要是“有耐心”,允许她把事情做得一团糟。如果生怕孩子有什么考虑不周,大人就全部替他考虑了,一点不落地盯着他,从眼前看是在帮他,但从长远来看这是帮孩子的倒忙。凡事应该让孩子自己去考虑、去做,多犯一些错误,才能慢慢学会做得不错。

著名学者、北大中文系教授钱理群先生说:我们传统的启蒙教育,发蒙时,老师不作任何解释,就让学生大声朗读经文,在抑扬顿挫之中,就自然领悟了经文中某些无法(或无须)言说的神韵,然后再一遍一遍地背诵,把传统文化中的一些基本观念,像钉子一样地楔入学童几乎空白的脑子里,实际上就已经潜移默化地融人了读书人的心灵深处,然后老师再稍作解释,要言不烦地点拨,就自然‘懂’了。即使暂时不懂,因已经牢记在心,随着年龄的增长,有了一定阅历,是会不解自通的。

诗歌是一块精美的蛋糕,我们把它送入口中,只是为了品尝它的香甜,不是为了某天向别人炫耀我吃过蛋糕,也不是为将来某一天可能饿肚子而储存更多热量。在享受之外没有其他功利心,背诵是为了更好地把那些诗句内化为自己的东西,更好地体会诗歌的语言美、意境美、想象美,而不是为了“会背诗”。在诗歌之外没有任何其他目的——这才是应有的目的。所以不要让孩子给别人表演背诗,不要当着孩子的面对别人说他背会了多少诗,这样才能让孩子对诗歌有单纯的心境,也才能产生真正的好感。只有喜爱,才能谈得上接受。如果一个人在读诗中从没有为诗中的情打动,从没为语言的美吸引,从没为智慧而深思,纵使他会背一万首诗,也还是个不会读诗的人。

中国传统文化讲“失败是成功之母”,这和本文说的给孩子犯错误权是一个道理。在具体的教育生活中,正确的做法应该是,在无关紧要的问题上,尽量不要给孩子纠错。大至原则是:第一,尽量减少对孩子的摆布,不要强行让孩子接受任何他不愿意接受的事情。比如吃饭,比如问叔叔阿姨好等。第二,尽量满足孩子的要求,哪怕孩子做得不够好。只要没有生命和健康危险,不损害他人的利益。在“道德”和“安全”的底线上家长都可以放手,都可以给孩子自主空间。第三,如果特别希望孩子做出家长所期望的选择,就不要让孩子在“是”与“否”间选,不要给他说“否”的机会,而要在“是”的框架里给他一个A与B间选择。

伟大的教育家苏霍姆林斯基认为:“儿童学业落后的原因,就在于他没有学会思考。周围世界里的各种事物、现象、依存关系和相互联系,没有成为儿童的思考的源泉……让实际事物教给儿童思考——这是使所有正常儿童都变得聪明、机敏、勤学、好问的一个极其重要的条件。”

美国著名教育家杜威的核心教育思想,即少年儿童应该从生活中学习,在做事中去学习,而不是在书本里学习。他认为教育中永远成功的教学方法就是“给学生一些事情去做,不是给他们一些东西去学”。

教育家苏霍姆林斯基对青少年阅读有很多研究,他对阅读与学习能力的关系阐述得很多也很清晰。他说:“三十年的经验使我深信,学生的智力发展取决于良好的阅读力。”他从心理学的视角分析:“缺乏阅读能力,将会阻碍和抑制脑的极其细微的连接性纤维的可塑性,使它们不能顺利地保证神经元之间的联系。谁不善阅读,他就不善于思考。”

写作和做人一样,是个长期修炼的过程。采用一些蝇营狗苟的技巧,利用几天的工夫,绝不可能教会孩子们写作文。在这里我还特别想说的是,写作从来不仅仅是文字的事情,它更是思想认识上的事情。文字所到之处就是一个人的思考所到之处。阅读的意义不仅在于让孩子具有良好的语言文字能力,还在于它能丰富孩子的心灵世界,提高他们的认识水平。一个从阅读中经历了古今中外各种社会生活、经历了漫长历史发展倾听了众多智慧语言、分享了无数思考成果的孩子,不仅在思想上更成熟,在价值观上也更完善——这是做人的根本,也是为文的条件。

事实是,家长越少对儿童提出不适当的记忆与背诵要求,儿童通过阅读掌握的知识越多。苏霍姆林斯基对此有深入研究,他发现,“人所掌握的知识的数量也取决于脑力劳动的情感色彩:如果跟书籍的精神交往对人是一种乐趣,并不以识记为目的,那么大量事物、真理和规律性就很容易进入他的意识”。

人最难抗拒的就是“诱惑”,最讨厌的是“强迫”,大人和孩子都一样。在教育中,想要孩子接受什么,就去诱惑他;想要他拒绝什么,就去强迫他——这是非常有效的一招。凡达不到目的、做得事与愿违的家长,一定是把方法用反了。

写作文最大的技巧就是说真话。鲁迅说过,流氓就是没有自己固定的见解,今天可以这样,明天可以那样,毫无操守可言,从小的流氓语言训练,是会养育出流氓的。

当你引导孩子去认识一件事或理清一个思路时,最好采用一问答的方式。让孩子在家长的引导下,把想法讲出来,把思路理清楚,这比单方面由家长讲道理效果要好。

家长在鼓励孩子发展个性的同时,要引导他理解和接纳各种各样的人和事,健康的批判精神应该是视野开阔的,是有高度的,所以应该是具有宽容气度的。

卢梭说“最高尚的道德是消极的,同时也是最难于实践的,因为这种道德不是为了做给人家看的。”把这句话从对待他人那里推广到对待自己上,就可以这样理解:人在针对自我做一件事时,也必须要实事求是,做什么事情“不是为了做给人家看”,这就是人对自己的真实,也是对自己的善待——不过它可能同样是“难于实践的”。

家长应该记住这一条:在培养习惯的过程中,如果总是制造孩子的成就感,他就会在这方面形成一个好的习惯;如果经常让孩子有不自由感和内疚感,他就会在这方面形成坏习惯。可以说,致使儿童无法养成好习惯的“最有效方法”就是:命令、唠叨和指责。

前苏联教育家苏霍姆林斯基认为,如果一个人在童年时期就体验过克服自已弱点的满足,那么他就会以批判的态度看待自己。人们正是从这一点上,开始对个人的自我认识。没有自我认识,就既不可能有自我教育,也不可能有自我纪律。

成人在教育儿童中之所以屡屡采取不合适的教育方法,使“教育”变成一种破坏性行为,有两个最根本的原因:一是不信任孩子,二是太相信自己。即首先不相信儿童的本能是自爱和上进,担心不及时管教,孩子就会一路下滑;其次认为自己对孩子说的话都是金玉良言,可以让孩子变得更好。

实上每一个忘我地投入到学习或工作中的人,他一定是对学习或工作建立起了兴趣或责任感,这种兴趣和责任感是如此强大,以至于常常超越了生理需求。平常人看到的是他们在饮食起居上的“苦”,看不到他们置身于喜爱的事情中的“乐”,就以为他们是凭借“苦”取得成功的。实际上他们不“苦”,他们只是“痴”,其中的乐趣别人体会不到。

家长引导孩子面对知识本身而不是完美的考试分数,孩子在学习上的潜力才会慢喷发出来。几乎没有哪个孩子会愈挫愈勇,他们需要成功体验。成功体验不是偶尔得到的高分,是通过自己的努力,解决问题后的喜悦。