中华人民共和国成立后不久,文物工作所获得的资料便主要以图书出版的形式发表。直至现在,图书依然是承载和传播这些文物信息的主要载体。尽管文化遗产类图书的范围远不止这些,但文物资料的独特性决定了相关图书具有基础性、资料性和价值的永久性。回顾70年来我国的文物工作,获得了浩如烟海的文物资料,也出版了一大批相关图书。这里对新中国70年来地上文物的主要图书载体——古建、石窟图书出版工作的成就,作一简要回顾。

古建图书:

体系到内容完备 研究与维修并重

19世纪后半叶至20世纪上半叶,中国在国门洞开和急剧动荡的社会环境下,从经济、政治到思想文化和社会生活,开启了一系列的深刻变革。

20世纪20年代乐嘉藻出版《中国建筑史》(3卷)。这是国人所著中国建筑史学的开山之作。30年代,随着中国营造学社的成立,由中国人组织参与的古代建筑实例的调查、研究和测绘,以及文献资料搜集、整理和研究渐具规模,具有现代科学意义的中国古代建筑史研究体系初见端倪,古建调查与勘测等内容开始纳入我国图书出版体系。1934年梁思成《清式营造则例》由中国营造学社出版,被誉为中国建筑史学界和古建筑修缮必备的 “文法课本”。

1949至1966:

夯实基础 构建体系

1949年以后,随着经济的繁荣,古建图书出版品种激增,内容涉及古建调查与勘测、古建维修保护、古建专题研究、建筑史研究等诸多方面。在深入发掘古代文献资料的基础上,20世纪50年代以后古建图书的出版,注重文献研究与勘察实测并重。

1950年,清华大学根据30年代梁思成研究宋《营造法式》所绘图样翻印,内部刊行《宋〈营造法式〉图注》。1983年,中国建筑工业出版社正式出版梁思成遗著《〈营造法式〉注释(卷上)》。该书第一次对《营造法式》做出较为全面的诠释和图解。2001年,《梁思成全集》由中国建筑工业出版社正式出版,载于第七卷的《〈营造法式〉注释》是目前国内最全面的《营造法式》注释本。其系统汇集版本校勘、句读、文字及图样注解、实物研究等多方面成果,成为《营造法式》研究的扛鼎之作。

1957年,由中国科学院土木建筑研究所、清华大学建筑系合编,文物出版社出版的《中国建筑》(8开,精装),以170余处古建筑为例,对其历史沿革、规模、结构、形式、技术或艺术特点,详加考证、评论,展现了史前至清代中国建筑的发展概况。该书是新中国成立后出版的第一部综合性大型古建图录。1959年建筑工程部建筑科学研究院建筑理论及历史研究室编《北京古建筑》(8开精装)由文物出版社出版。该研究室当时名家云集,梁思成、刘敦桢、刘致平、赵正之、莫宗江、陈明达、罗哲文、张驭寰、楼庆西、杨鸿勋、王世仁、傅熹年等皆位列其间。该书以大量的图片资料,按宫殿、坛庙、园林、住宅、宗教建筑和陵墓等类别,展现了北京的文物古迹。

20世纪50年代初期,全国范围的文物保护与维修工作广泛开展。1966年,文物出版社推出陈明达《应县木塔》(10开精装),以文字、实测图与黑白图版结合的形式,全面记录诠释了这一重要古代单体建筑。该书集研究成果与实测图、照片资料于一体的形式,为建筑界及文物保护树立了保护工程类图书出版的典型范例。

1980至1999:

快速进步 全面发展

20世纪八九十年代,各行业发展进入快车道,古建图书出版呈现出繁盛发展态势。在法式制度和专题理论研究图书大量出版的同时,修缮工程报告成为这一阶段古建图书出版的又一重要内容。

1980年文物出版社再版陈明达《应县木塔》,重启古建勘察修缮图书出版新篇章。在保留原书全部照片及实测图的基础上,增收陈明达根据《营造法式》研究对木塔所作的补充说明。1981年文物出版社出版陈明达著《营造法式大木作制度研究》,着重对过去在《〈营造法式〉注释》中解决不充分的问题进行了深入阐述,证明至少在北宋时期,中国就已经存在一整套建立在以材份为模数基础上的设计方法。这一研究成果,被学界公认为是继梁思成、刘敦桢之后,建筑历史学科最重要的突破性研究成果,为研究和保护早期木结构建筑提供了权威性的技术参照。

1983年,中国建筑工业出版社出版《中国古建筑修缮技术》。该书由文化部文物保护科研所主编,介绍了有关古建筑的工程做法和古建筑维修中的传统做法,总结了老一代古建筑修缮工人的实际操作经验,并对新材料、新工艺作了简要的介绍,具有很强的实用性。1984年,中国建筑工业出版社出版《中国古代建筑史》。此书是50年代末国家建委建筑科学研究院组织全国专家编写,具体工作由梁思成、刘敦桢主持。该书根据考古发现、现存实例和文献资料,对中国古代建筑的发展和成就进行了全面阐释。1988年该书获全国高校优秀教材特等奖。1985年,科学出版社出版由中国科学院自然科学史研究所主编的《中国古代建筑技术史》。该书全面总结我国古代建筑工程做法、技术经验等,是1949年以来编著的第一部全面反映我国古代建筑技术成就的专史。

80年代中期,文物出版社推出陈明达主编《中国古代建筑研究丛书》,包括井庆升《清代大木作操作工艺》(1985)、祈英涛《中国古代建筑的保护和维修》(1986)、陈明达《中国古代木结构建筑技术(战国—北宋)》(1990),从技术层面对古建维修进行了规范。

1984年,随着标志性文化工程《中国美术全集》(小8开,60卷)启动,大规模的建筑图书出版工作有序展开。该项目由人民美术出版社、文物出版社、上海人民美术出版社、中国建筑工业出版社、上海书画出版社等5家专业出版社合作,历时5年完成,是目前国内艺术类图书中最具权威性的出版物之一。1988年,《中国美术全集·建筑艺术编》(6卷)由中国建筑工业出版社出版。该书对原始时期至清代的宫殿、陵墓、园林、宗教、民居、坛庙分册进行了介绍。1993年,《中国美术全集》获首届国家图书奖荣誉奖。

1993年中国建筑工业出版社出版《中国古建筑大系》(10卷),以图文相辅的形式,对不同时代、不同地域的代表性古建筑进行了分类介绍。1995年,该书荣获第二届国家图书奖荣誉奖。

延续古建维修保护类图书的出版传统, 90年代中期,文物出版社出版大型系列图书《中国古代建筑》,包括《朔州崇福寺》(1995)、《西夏佛塔》(1995)、《西藏布达拉宫》(1996)、《社旗山陕会馆》(1999)等。其中《西藏布达拉宫》一书,因对这项1949年以来最大的古代建筑维修工程进行了科学记录,入选中央宣传部组织的第六届精神文明建设“五个一工程”奖。1999年萧默主编《中国建筑艺术史》由文物出版社出版。该书是我国第一部建筑艺术史专著, 2001年荣获第十二届中国图书奖。

1999年,《中国美术分类全集·中国建筑艺术全集》(24卷),由中国建筑工业出版社出版。《中国美术分类全集》是在新的历史条件下,中宣部、新闻出版署组织规划的美术遗产抢救整理工程,共302卷。这是迄今为止我国最完整、最全面的大型彩色图录,被称为极具文献价值的“中国美术全书”。

21世纪以来:

体系完备 丰富多彩

进入21世纪,随着经济发展,我国科学研究与技术开发体系渐趋完备,古建图书出版亦呈现出更为丰富多元的特色。

汇集一代建筑大师重要理论的学术论著《梁思成全集》(10卷,2001)和《刘敦桢全集》(10卷,2007),由中国建筑工业出版社出版。2003年,《梁思成全集》荣获第六届国家图书奖荣誉奖。2008年,《刘敦桢全集》荣获第一届建筑图书奖。进入新世纪,文物出版社大型系列图书《中国古代建筑》陆续推出《正定隆兴寺》(2000)、《解州关帝庙》(2002)、《洪洞广胜寺》(2006)、《蓟县独乐寺》(2007)、《义县奉国寺》(2011)。

马炳坚著《中国古建筑木作营造技术》2003年由科学出版社推出,对我国古代传统木作营造技术进行了系统总结。2004年,东南大学出版社推出潘德华著《斗栱》一书。2008年,该书荣获首届中国出版政府奖图书奖。2005年,天津大学出版社引进出版李允鉌著《华夏意匠》。此书于1982年由香港广角镜出版社出版,是一本以现代科技观点和建筑艺术语言,对我国传统建筑进行全面阐述和分析的理论著作。2012年该书荣获首届中华优秀出版物奖。2007年陈明达遗著《蓟县独乐寺》由天津大学出版社出版。该书除收入陈明达绘制的建筑分析图及专题论文外,中国营造学社、原中国文物研究所、天津大学等单位收藏的独乐寺观音阁和山门的测绘图、照片资料也附于其中。这是我国古代建筑史研究领域继《应县木塔》之后,建筑经典作品个案分析方面的又一部力作。2008年,该书荣获第一届建筑图书奖。

随着科学技术的不断发展,新技术、新材料在古建勘察修缮保护中的应用越来越广泛。2011年,文物出版社推出清华大学建筑设计研究院文化遗产保护研究所、北京清华城市规划设计研究院文化遗产保护研究所编著《佛光寺东大殿建筑勘察研究报告》。这是我国首次将三维激光扫描技术应用于古代木构建筑勘察和结构安全评估。材料与文化的视角是当下国际建筑学、建筑史学、建筑考古研究的前沿课题,2015年陈薇主编、张剑葳著《中国古代金属建筑研究》,由东南大学出版社正式推出。该书采用多学科交叉研究方式,系统收集分析中国古代金属建筑的材料成分数据,填补了古代建筑金属材料研究空白。2017年,该书荣获第四届中国出版政府奖提名奖。多样的图书形式和内容,标志着我国古建图书进入出版繁盛期。

石窟图书:

佛教石窟殿堂之美的全面展示

石窟起源于印度,在中国的开凿最早在十六国时期,以北朝、隋、唐、宋尤为盛行,但以现代科学方法对其进行考察及学术研究直至20世纪初才起步。

初期石窟类图书出版以日本人为主。1902年,日本学者伊东忠太至云冈调查,著《支那山西云冈石窟寺》。1907年,法国汉学家E. E沙畹出版《云冈图解》。1920年,德国格伦威德尔编著《龟兹》一书出版。1925年,关野贞、常盘大定著《支那佛教史迹》(后增编为《支那文化史迹》)出版,其中收录的山东、山西、河北、河南等地石窟照片,部分内容已成为现存于世的唯一资料。1938-1941年,日本学者水野清一、长广敏雄等全面调查、记录、实测云冈石窟,并于1951-1956年出版《云冈石窟——公元五世纪中国北部佛教石窟寺院的考古学调查报告》(日英文对照,16卷)。该书是迄今为止对云冈石窟较为全面系统的调查报告。

中国学者的考察研究始自1928年,包括西北科学考察团对新疆石窟、北平研究院对响堂山石窟的记录等。1942年春,西北史地考察团踏查莫高、榆林窟, 并测绘拍照。虽然取得一些成果,但并未形成体系。

1949至1966:

稳步推进 规模初具

1949年以后,国力复苏,各领域建设稳步推进。随着调查工作全面展开,我国石窟类图书出版逐渐形成规模。

1957年,文物出版社出版山西云冈古迹保养所编《云冈石窟》。1958年,文物出版社推出宋伯胤编著《剑川石窟》。该书是1951年初次调查的记录。1961年,文物出版社出版龙门保管所编《龙门石窟》。1963年陈明达著《巩县石窟寺》由文物出版社出版。除了收入近350张照片,还附有28张实测图和77张题刻拓本。这部专著体现了科学记录、系统研究的原则,成为今后石窟类文化遗产保护与研究图书出版的重要参考。

1976至21世纪以来:

百花齐放 成果斐然

图像记录工作是文化遗产文献档案的重要组成部分,也是文化遗产保护和研究中“原真性”的重要依据。在石窟类图书兴盛发展的20世纪七八十年代,大型图录成为石窟类图书出版的主流。

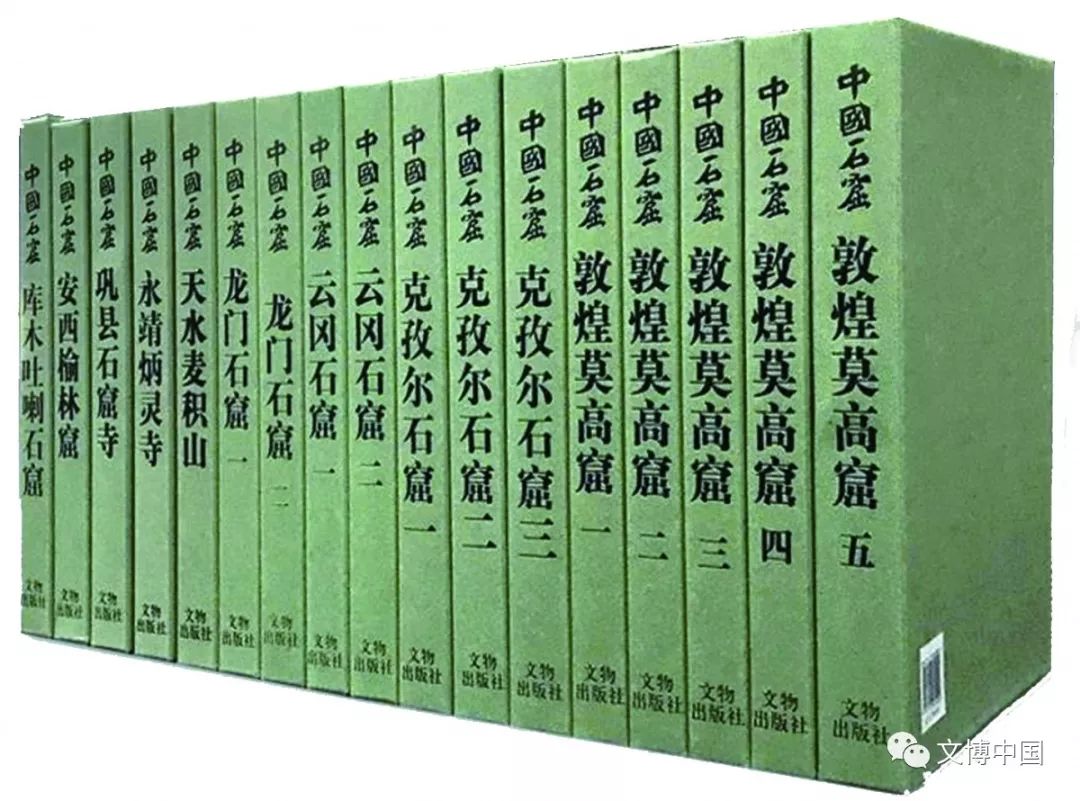

1977年,文物出版社推出山西省文物工作委员会等编《云冈石窟》(12开)。1979年底,文物出版社与日本平凡社就合作出版大16开系列图书《中国石窟》达成协议。该书由中日两国著名学者夏鼐、宿白、金维诺、长广敏雄、冈崎敬、东山健吾等组成编辑委员会,两国学者分工撰写专题论文,从1980年12月开始,在北京和东京两地陆续出版中、日两种文版。《中国石窟》系统全面地发表了中国石窟的重要作品和论文等,反映了当时的最高研究水平。图书印刷精良,是中国文物考古界和出版界完美合作的典范,出版以来即为世界各国学术界所瞩目。其中《敦煌莫高窟》(5卷)1991年获首届全国美术图书特别金奖,1993年获首届国家图书奖;《克孜尔石窟》(3卷)获首届夏鼐考古学研究成果奖一等奖。

1980年,敦煌文物研究所编《敦煌的艺术宝藏》(12开精装)图录由文物出版社和生活·读书·新知三联书店香港分店联合出版,常书鸿作序。之后,文物出版社陆续推出《炳灵寺石窟》(1982)、《大足石窟》(1984)、《陇东石窟》(1987)等一批中型普及型图录。

20世纪80年代中后期,《中国美术全集》系列推出。这套60册的煌煌巨著,代表了当时我国美术出版的最高水准,荣获首届国家图书奖荣誉奖。其中《雕塑编》共计13卷,涉及敦煌、麦积山、炳灵寺、云冈、龙门等重要石窟。

1993年,国家文物局教育处编《佛教石窟考古概要》由文物出版社出版。此书由马世长、丁明夷合著,是国家文物局举办的佛教石窟考古培训班教材。作者将考古学方法运用到中国石窟寺的分期,以及石窟美术的探索与归纳,内容深入浅出,是学习、研究、欣赏佛教石窟美术的必备读物。

1996年《莫高窟形》(全3册)在台湾出版。该书收录1942年石璋如随“西北史地考察团”在敦煌石窟所作测绘资料,分文字、测绘图、图版三个部分。不仅有文字记录, 而且有珍贵的石窟测量图和照片,是研究莫高窟重要的参考资料。石璋如在此次考察勘测中首开中国学者用考古学方法研究敦煌石窟之先河。同年,宿白著《中国石窟寺研究》由文物出版社出版。此书全面记录中国石窟寺考古学创建历程。作者对中国石窟寺严谨的区系研究与编年体系,确立了历史考古学方法在石窟寺研究中的地位。该书获首届国家社会科学基金项目优秀成果一等奖、北京市第五届哲学社会科学优秀成果特等奖。1997年,荣获美国史密森学院和日本京都大都会远东艺术中心联合设立并颁发的第三届“岛田著作奖”。

自20世纪八九十年代开始,文物出版社陆续推出石窟类图书,包括资料工具类图书《敦煌莫高窟内容总录》(1982)、《敦煌石窟内容总录》(1996)、《须弥山石窟内容总录》(1997)、《库木吐喇石窟内容总录》(2008)、《森木塞姆石窟内容总录》(2008)、《克孜尔石窟内容总录》(2009)、《庆阳北石窟内容总录》(2013)等,以及石窟考古报告类图书《新疆克孜尔石窟考古报告·第一卷》(1997)、《敦煌莫高窟北区石窟》(2004)等,为石窟各项研究提供了重要的基础资料。

2000年,国家重点出版工程《中国美术分类全集·中国石窟雕塑全集》(10卷)由重庆出版社出版,将敦煌、云冈、龙门、大足石窟单独列卷,甘肃敦煌以外的麦积山、炳灵寺、南北庆阳等石窟合并为“甘肃”卷,陕西和宁夏境内石窟合并为“陕西·宁夏”卷。此外,还收录如“北方六省”卷(包括山西、山东、河北、河南、辽宁、内蒙六省区)、“南方八省”卷(包括浙江、江苏、安徽、湖北、湖南、江西、福建、广东八省)、“云南·贵州·广西·西藏”卷以及“四川·重庆”卷。

2011年,敦煌研究院主编《敦煌石窟全集·莫高窟266~275窟考古报告》第一卷(全2册)由文物出版社出版。这一出版计划最早由郑振铎在20世纪50年代提出。该书运用文字、测绘和照相等各种记录手段,逐窟记录洞窟位置、窟外立面、洞窟结构、塑像、壁画、洞窟保存状况,以及附属题记等全部内容,是洞窟最翔实的“档案资料”,为今后洞窟修缮乃至全面复原提供了科学依据。书中大量使用了三维激光扫描仪、全站仪、覆盖式数码全景摄影拼接技术及电脑软件精确绘图等计算机技术和数字技术,极大地提高了考古测绘的质量和效率,为其他石窟考古报告的编撰探索积累了宝贵经验。2013年,该书荣获甘肃省第十三届哲学社会科学优秀成果一等奖。2011年,甘肃教育出版社推出敦煌研究院、甘肃省文物局编《甘肃石窟志》,对甘肃石窟全貌进行了系统梳理、翔实考证,填补了我国区域性石窟整体研究的空白。该书荣获第四届中华优秀出版物奖提名奖。

2012年,在科学出版社东京分社的积极推动下,中国社会科学院考古研究所和日本京都大学人文科学研究所开始编译大型考古报告《云冈石窟》,计划共出版二十卷。中文版的第一期(一至七卷)于2014年由科学出版社出版,第二期(八至十六卷)于2016年1月正式出版发行。自此,原1951-1956年版的《云冈石窟》在时隔60年之后,首次以中文版的形式问世。2018年,龙门石窟研究院、北京大学考古文博学院、中国社会科学院世界宗教研究所合作项目《龙门石窟考古报告:东山擂鼓台区》(全六册)由科学出版社、龙门书局正式出版。这是龙门石窟研究史上第一部将考古发掘的窟前遗址和洞窟遗存相结合的石窟寺考古报告。2019年,云冈石窟研究院编二十卷本《云冈石窟全集》由青岛出版集团正式出版。其在完整性、规模、学术深度和图像精度等方面都是空前的,有着划时代的意义,彻底改变了“云冈在中国,研究在国外”的历史。

编辑:姜 旭

审核:贾昌明

本文刊登于2019年10月25日

《中国文物报》第5版

投稿邮箱:

cbcmzk@163.com

点开图片长按识别二维码关注我们