来源 / 数学与人工智能

2016年6月21日,牟阳灵在北京大学深圳研究院作报告

2019年10月19日,华中科技大学同济医学院的博士生导师牟阳灵教授因病去世,享年45岁,牟阳灵教授1996毕业于华中理工大学,后保送清华大学攻读硕士学位,2006年获得北美顶尖七校之一的加州大学伯克利分校博士学位,2007~2012年在美国索尔克研究所从事博士后工作,2012年作为第二批海外青年千人专家教授回国,在中科院深圳先进技术研究所工作,2014年回归母校华中科技大学同济医学院担任生理学系主任,担任湖北省生理学会理事长,“十一五”规划教材《医学机能学实验教程》主编,发表Neuron、Natue Neurosecince、PNAS、elife等顶尖科技论文20余篇。

在之前,已经有多位年轻学者英年早逝,让人痛心!

而就在7月份牟教授还在招聘科研人员加入自己团队:

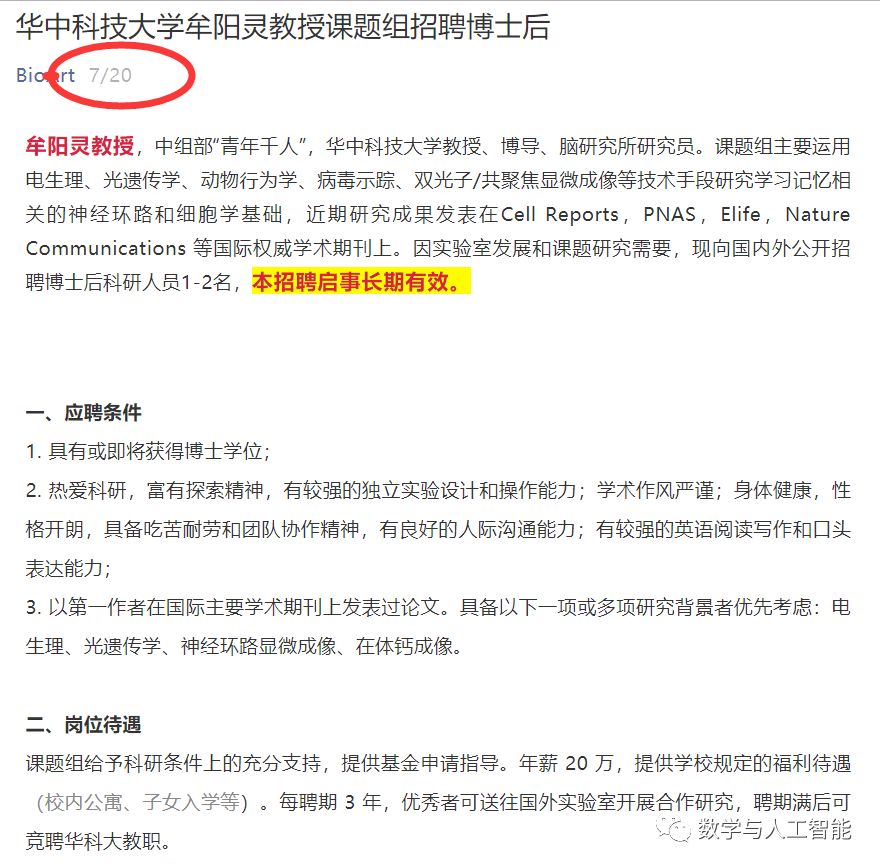

今年2月牟教授团队发现遗忘调节新机制

高校的教授一直都是被人羡慕的工作,然而想要做好科研却是一件非常难的事情,没有时间和精力的付出,不可能获得好的科研成果,尤其是在讲究速度的中国,高校的青年教师工作压力非常重,尤其是各种非升即走的科研考核,2018年武汉大学首批“3+3”考核聘用制的第一个考核期,119名青年教师职业后4人通过学校考核,剩下的青年教师变相被淘汰,因此在考研论坛中,很多人建议,如果吃不了苦,不要报考各大名校青年教授的研究生,因为这些青年教授在强大的工作压力下非常的拼,常见泡在实验室中做实验,对学生的工作要求和考核也非常的高,教学、科研、会务、检查、项目等等,很多处于奋斗上升期的青年科研人才健康都属于亚健康状态。

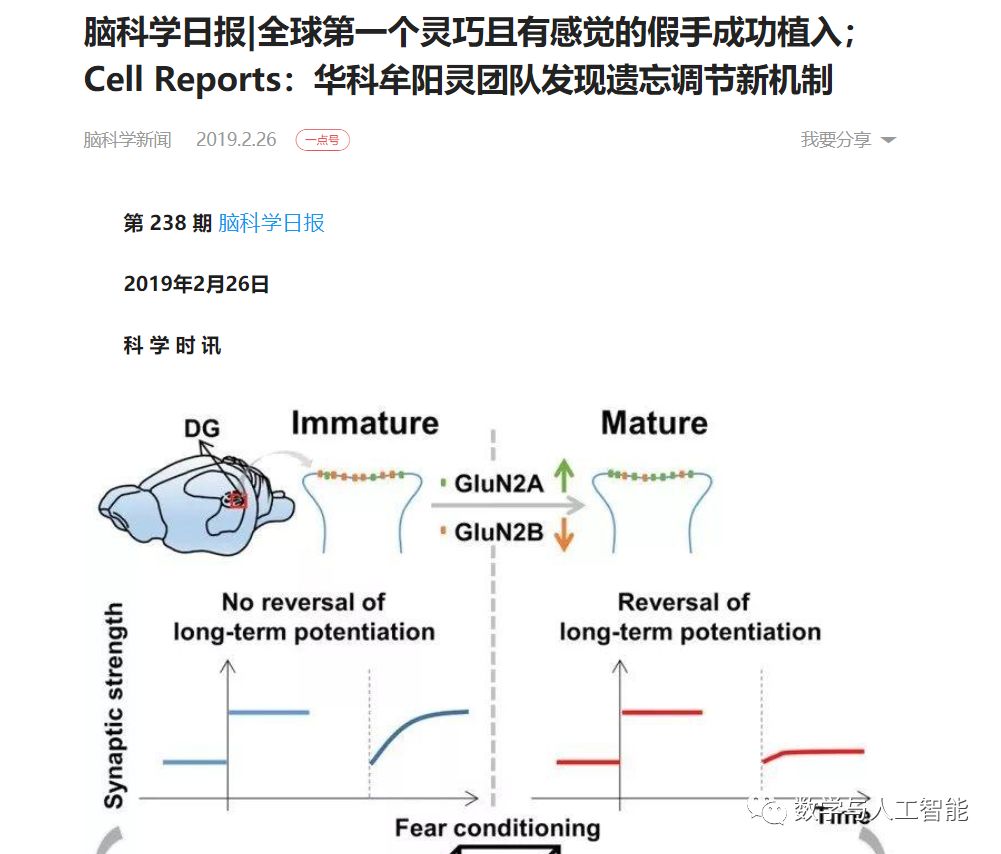

比起做应用开发的科研工作者,做基础研究的科研工作者的工作状态更令人担忧,不同于应用开发项目的科研教授,基础科研工作者的经费来源都来自于科研项目的申请,一名青年教授在网络分享了自己活得国家自然科学基金的心得,从春节开始就忙碌,大年三十仅休息一天,白天实验室做实验,晚上写本子,做实验室是为了写论文出成果,写项目是为了有资金支持做实验,这也是所有基础科研工作者周而复始的工作。曾经有一份高校科研日历,基本上从1月到12月,各种的项目申报和工作总结基本排满。 几乎每一所著名高校的科研实验室,实验室到了深夜也是灯火辉煌,在这个充满竞争的社会中,高校间的数据竞争的压力也非常大,因此处于奋斗期的青年科研工作者们由于过度加班,身体常年处于亚健康状态!

但身体是革命的本钱!各位医生,各位主任和大咖们,请保重你们的身体!

-------------END-------------

觉得文章不错,记得点“

在看”分享给更多人↓