本文要点:

通过等离子体增强化学气相沉积(PECVD)在多晶立方金刚石和高温高压(HTHP)单晶立方金刚石的基底实验中获得T-碳相。

1成果简介

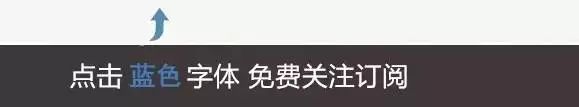

本文中国科学院大学材料科学与光电技术学院陈广超教授与苏刚教授(共同通讯作者)在Carbon期刊发表名为“Preparation of T-carbon by plasma enhanced chemical vapor deposition”的论文。实验尝试通过分别在多晶金刚石和单晶金刚石的基底上使用等离子体增强化学气相沉积(PECVD)来获得新型碳同素异形体,即T-碳。我们测量的新型碳的X射线衍射,拉曼光谱和红外光谱与T-碳的计算结果非常吻合,晶格参数与T和碳的计算结果以及高分辨率电子显微镜相吻合脉冲激光辐照改性碳多壁纳米管而合成的碳纳米线表明,可以在我们的样品中鉴定出T碳。实验表明通过PECVD法大量制备碳可行的。

2图文导读

图1、制备流程

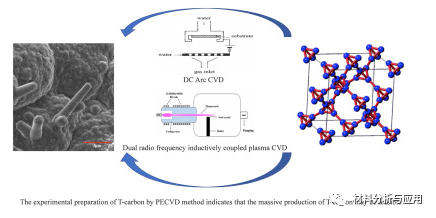

图2、新型碳纳米管的SEM图像。

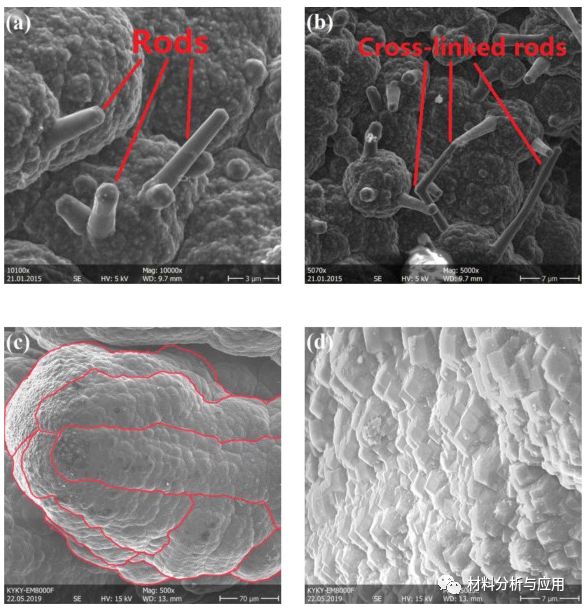

图3、X射线衍射模式的新形式碳的两个样品。

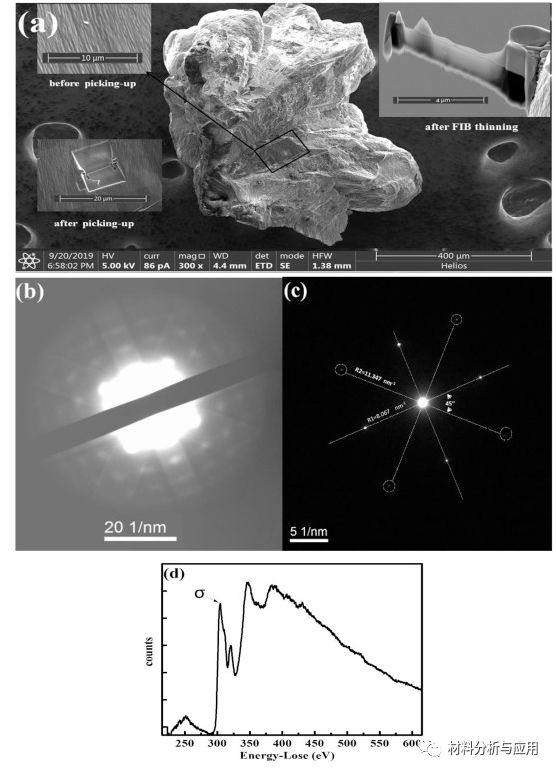

图4、SEM图像和TEM衍射图,以及新形式碳的EELS

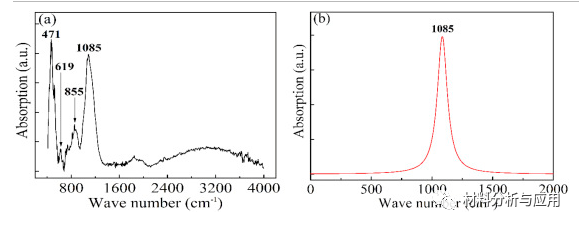

图6、新型碳纳米管的红外光谱。

3讨论与小结

通过在适当的环境压力下利用PECVD方法,在多晶立方金刚石的基底或HTHP单晶立方金刚石的基底上生长了棒状(或结合在一起的棒束)碳。我们对生长中的样品进行了XRD和拉曼研究。我们发现XRD的峰值分别在2θ≈20.94°,33.31°,39.25°和61.35°处,以及拉曼激活模式在波数1802、1504、689和585 cm -1处出现与T-碳的模拟结果非常吻合。特别是,新型碳的FT-IR结果与T-碳的吸收特性非常吻合。利用这些实验证据,我们可以得出结论,在多晶立方金刚石的基底上生长的棒状碳和在单晶立方金刚石的基底上生长的结合在一起的杆束可能包含T-碳相。

根据计算,T-碳可以很容易地负压环境[的条件下形成。在通过PECVD方法在金刚石基底上制备T-碳时,增强等离子体环境中的碳原子试图沉积在金刚石基底上。因为根据参考文献中的估算,增强的等离子气体的温度超过2000°C。,而在金刚石基板是约1000℃,等离子体气体中的热的碳原子数为倾斜向上移动,和冷碳原子向下移动以沉积到衬底上,这是受到向上冲击沉积过程中从移动的热碳原子中吸收的碳,等效地经历了负压的情况,同时,由于金刚石基底和sp 3的立方结构 杂交特性,这些结合因素一起可能导致T-碳的形成。

PECVD法作为一种实用技术被应用于T-碳的生长,表明T-碳也可能通过高通量实验技术获得,其大规模生产应该是可行的。T碳的成功制备不仅为碳族增加了新成员,而且还有助于更好地理解碳的通用特性,这将导致其在不同领域的广泛应用。肯定的是在不久的将来,人们有望对这种新的碳相进行更多的实验。

参考文献:

Preparation of T-carbon by plasma enhanced chemical vapor depositionhttps://doi.org/10.1016/j.carbon.2019.10.032

▼往期精彩回顾▼武汉理工大学:使用多孔石墨烯电极构造高性能不对称超级电容器

ACS Omega:以柳木为原料制备多孔的活性炭用于高性能超级电容器电极

专利:在等离子体电弧中大规模生产石墨烯薄片的系统和方法来源:文章来自 carbon网站,由材料分析与应用整理编辑。

长按,识别图中二维码,点击关注

版权与免责声明:

① 凡本网注明"材料分析与应用"的所有作品,版权均属于材料分析与应用,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用。已获本网授权的作品,应在授权范围内使用,并注明"来源:材料分析与应用"。违者本网将追究相关法律责任。

② 本网凡注明"来源:xxx(非本网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,且不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。

③ 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起三日内与本网联系,否则视为放弃相关权利。