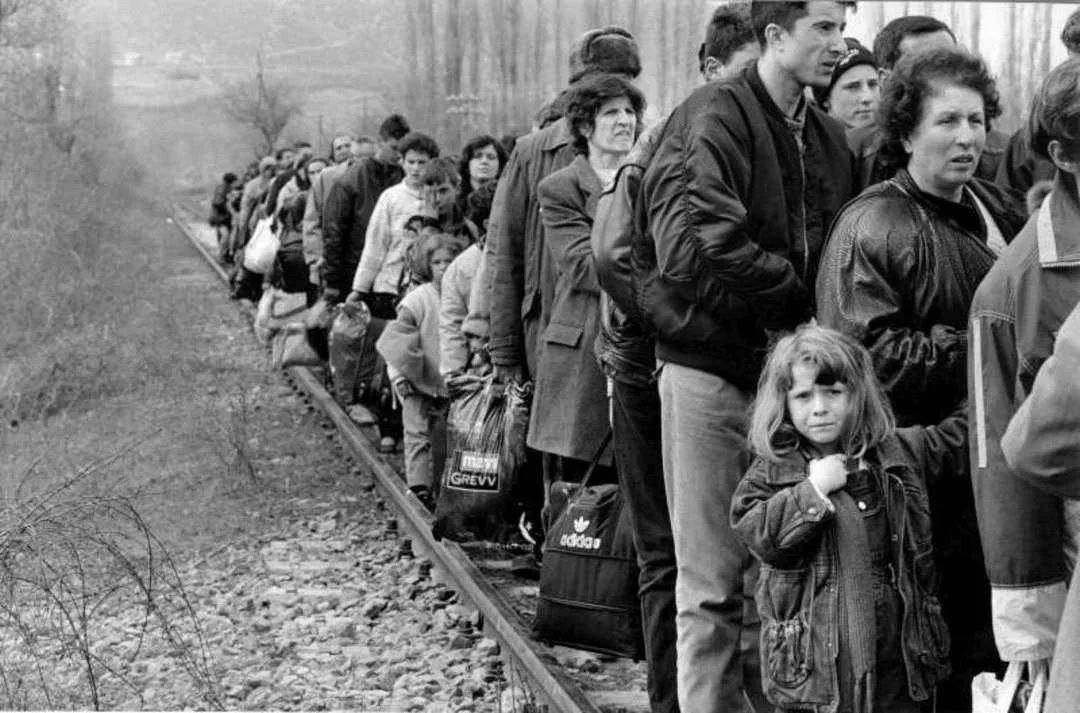

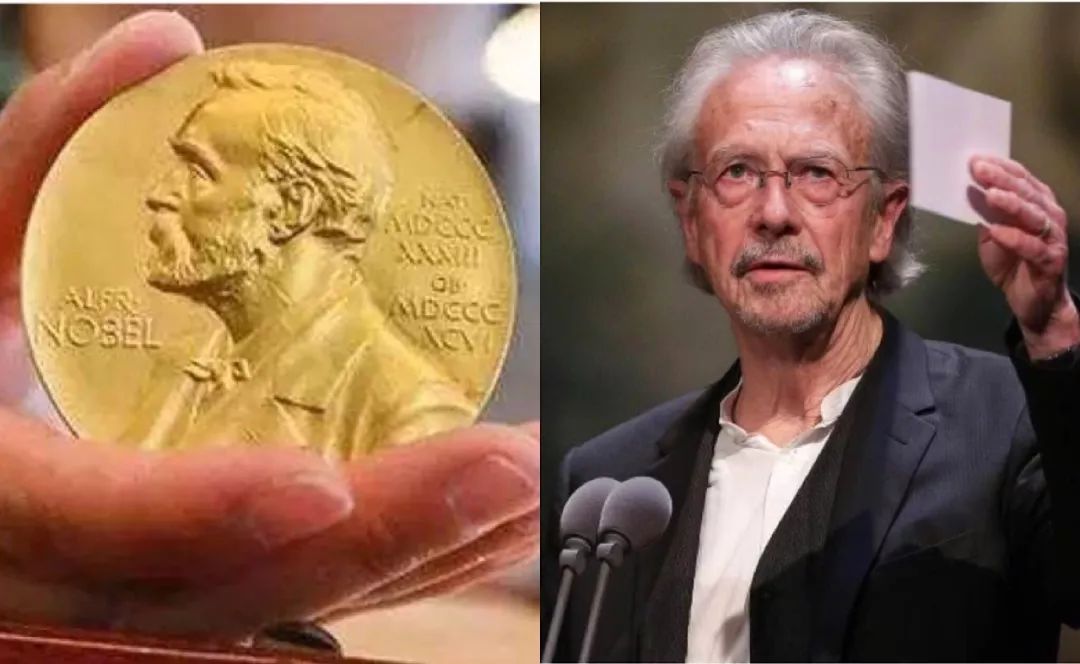

前不久,瑞典文学院将2019年诺贝尔文学奖授予奥地利作家彼得?汉德克,76岁的老汉德克当起了国际文坛的“课代表”,「凭借着具有语言学才能的有影响力的作品,探索了人类体验的外延和特性」是他成功当选的理由。但在众多文坛作家、学者看来,瑞典学院把这一殊荣授予一个“否认种族灭绝的人”荒唐至极,汉德克因此受到了不小的舆论抨击。无论汉德克的争议声有多大,他依然磊落应对,更呼吁人们把更多关注放在自己的作品上。

彼得?汉德克

苦 涩 ?

1942年彼得·汉德克诞生在奥地利格里芬一个铁路职员家庭,家里贫穷供不起汉德克上学,为了得到免费的教育机会,他被迫上了八年牧师学校。按道理来讲汉德克毕业后应该做一个牧师,但这不可能是他的人生选择。穷困潦倒的家境,战争把乡间轰炸,舅舅在战场阵亡,母亲的自杀离世……这就是青年汉德克所处的境地,他看见了太多人间苦痛,因此他必须直面黑暗,绝不能逃离。

于是汉德克选择用写作来对抗苦痛。他的第一部小说《大黄蜂》讲述了自己家乡二战期间发生的故事,小说因此带着明显的自传色彩。「我所看见的东西,并不是通过眼睛,而是由于那些无生命的东西本身在颤动。」在这类被大胆支配的文字背后,充满着真实的生活经历和感受,汉德克愿意反复体味自己童年时期的模糊记忆,愿意回到那种痛苦环境下,回到这部被刺痛的作品中。

《无欲的悲歌》是汉德克另一部苦涩之作。小说因母亲自杀而写成,他用一种身临其境的叙述方式表现母亲的生与死。这个天性热情的女性因为出生在天主教小农环境里,被迫终身忍受无欲望的道德绑架和贫穷的小市民生活,文学无法拯救她于毁灭,自杀是抵抗异化的归宿。母亲被异化的人生成为汉德克写作的阴影,他忍痛也要发出质问社会暴力的叙述之声!

世界好像不愿与这个青年合作,汉德克强烈地意识到人类的悲剧性,因此他为了挣脱生活的虚幻从而感受真实的时刻,开始“有力反击”。

彼得?汉德克青年时期 是个披头士迷

反 叛 ?

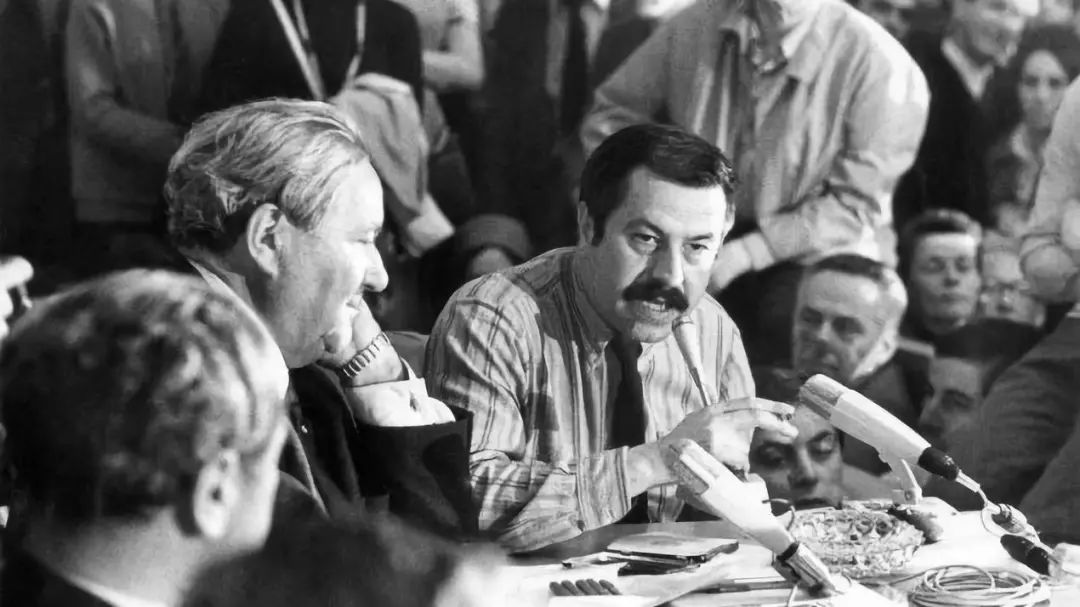

1966 年4 月的一天,著名德国作家团体“四七社”成员在美国普林斯顿开会。时年23岁的汉德克打飞的跨越大西洋,不请自来出现在会场,破口大骂当时的德语文学墨守成规、语言软弱无能,在场的文学前辈目瞪口呆。从此汉德克成为革命性文学的新星。

四七社成员讨论场景

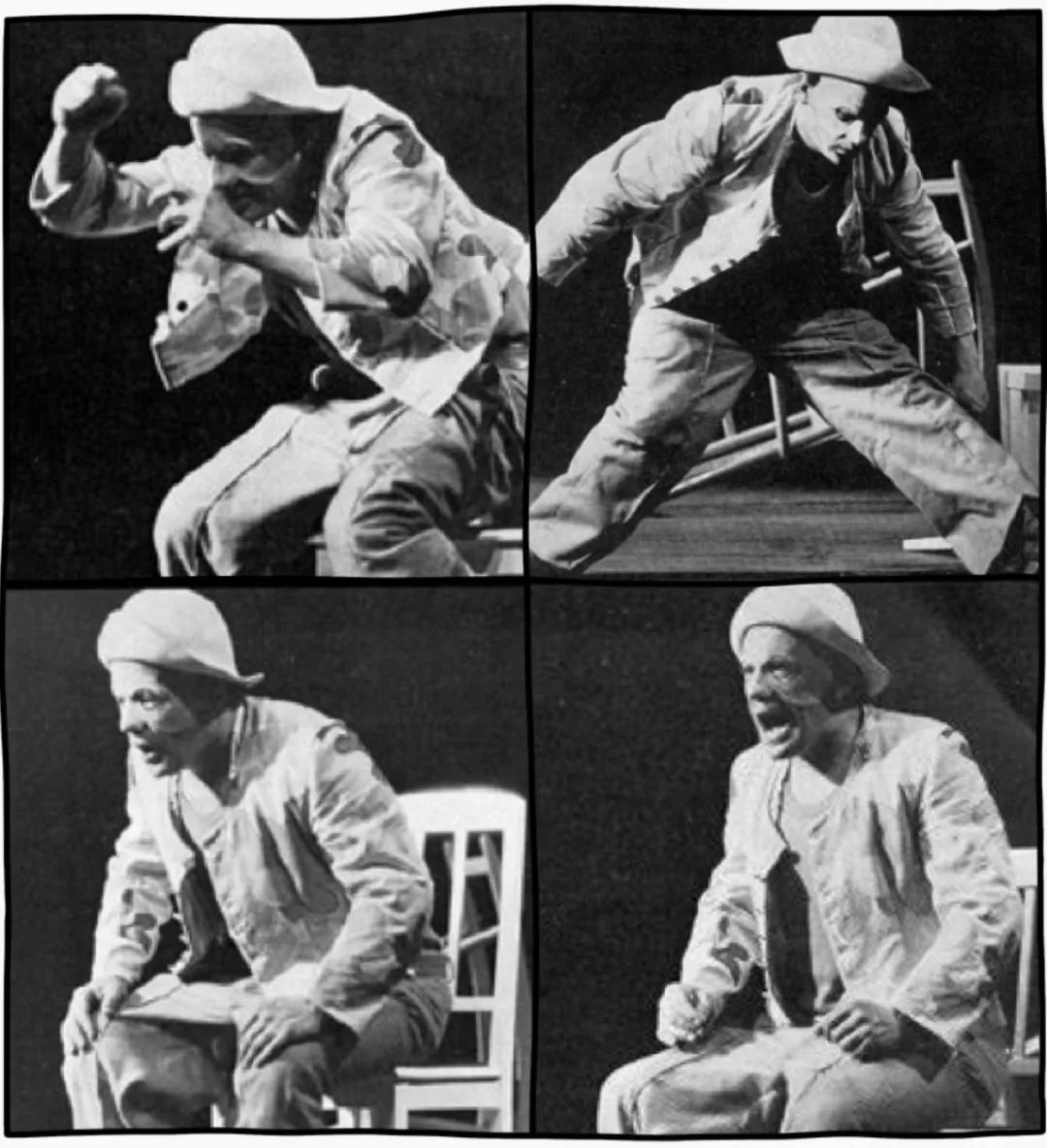

汉德克靠一部“骂人”的剧本坐实了反叛形象并一举成名——《骂观众》。你大概认定戏剧应该呈现给你一个故事,这个故事由角色和角色的动作演绎出来。然而在汉德克的剧里恰恰没有传统的故事情节和场次,没有戏剧性的人物、事件和对话,只有四个无名无姓的说话人在没有布景和幕布的舞台上近乎歇斯底里地“谩骂”观众。想象一下,你走进剧场,四个演员指着你的鼻子「你们会挨骂,因为骂也是一种与你们交谈的方式。我们通过骂而变得直接。我们可以让火花迸射出去。我们可以摧毁这个剧场。我们可以拆掉一面墙。我们可以关注你们。」这样一部让演员“当面批斗”观众的戏剧作品,无论在上世纪还是在今天都算得上是先锋戏剧的代表。

《骂观众》首演现场

然而今天大众市场下的先锋戏剧却不怎么反叛。商业化艺术现象让先锋戏剧家们受到利益化驱使后逐渐磨灭了膨胀的个人意识,想创作先锋作品却不敢为先锋作品的风险性承担责任,因此我们看到了更多常规操作的作品、更多传统题材传统故事情节的戏剧在重复上演。

汉德克的另一部剧作《卡斯帕》对传统戏剧的颠覆性堪比《等待戈多》。汉德克虚构了一个叫卡斯帕的年轻人,他在学习使用语言的过程里却逐渐被语言驯化。于是汉德克大胆提出了一种人被语言控制的质疑——语言是否只是在传递某种企图从而控制人的意识而已?如果说《骂观众》以“反传统戏剧”的形式向束缚观众思维和行为的固有语言模式提出了质疑,那么《卡斯帕》则是对语言实验和批判主题的深化。

《卡斯特》剧照

求 真 ?

这个奥地利人真的很分裂,让你无法定义他身为作家的title究竟是什么。早期作品充满语言批判却说自己并不是一个悖逆传统的先锋作家,而是一个古典作家。70年代汉德克将风格转向寻求自我的“新主体性”文学,创作了若干部近于写实风格的作品。用汉德克自己的话说就是「带着求真的目的,为求真而来。」

停不下来的汉德克,不断在城市间迁徙,柏林、巴黎、科隆、法兰克福……都曾是他旅居之地,这些城市也成了他作品中情节的发生地。《柏林苍穹下》是汉德克编剧,维姆·文德斯导演,两位大师联手打造的一部经典影片,曾获第40届戛纳国际电影节最佳导演奖。在汉德克笔下《柏林苍穹下》最大程度的还原了1987年德国统治下的西柏林现状,那时东欧还没有剧变迹象、柏林墙也还未倒塌。整部影片都满含了对于资本主义的强烈批判,犹如手术刀一样将社会的伤疤拍摄出来给人看,展示出了整个社会颓废荒诞的一面。柏林众多标志性建筑在影片中多次出现,就连曾在1943年炸毁的“断顶教堂”也被真实还原在其中。可见汉德克针对《柏林苍穹下》的创作风格就已经向着「求真」的方向改变。

两位老者是维姆·文德斯(导演)与彼得·汉德克

诺奖的伟大之处就在于它所表彰的作家们,始终为了人类的进步在写作。汉德克就是其中一位,他深信在挖掘内心与世界的联系上,写作是最好的方式。当作品引发更多读者思考,才凸显写作的意义,无论曾经支配文字的日子多苦涩也一定是值得的!惟有鲁迅的那句话可以概括这种信念「无穷的远方,无数的人们,都与我有关」。

伟大的作家,超前于所有人感受人类灵魂的美,又毫不吝啬的支配文字传达给读者同样的灵魂同样的美,我们大可以享受书中的伟大生活并不断感知自己这颗小小的生命。汉德克就是这样伟大的作家,他的文学创作无为声誉、无为奖项,而是为了读者、为了人类。

2019年 诺贝尔文学奖 获得者奥地利小说家 剧作家彼得·汉德克