随便唠唠,戏曲科班教育那些事儿。

(竟然写了这么长,不拉绑个热点,我觉得是没人爱看的)

在知乎看到一题《德云社的辈份为什么这么奇怪?》,决定借此发挥写一篇巨长的!

相关文章重温 +

大褂:带着相声艺术一起撩拨少女心!

“科班”如何成为正规教育代名词?

首先是郭德纲的徒弟们,是不同字的,而是按照拜师先后按照“云鹤九霄龙腾四海”的顺序分批给字,目前排到了“霄”字。但是他们都算是郭的徒弟,所以是同一辈,字的顺序只是师门长幼的顺序(师弟的实际年纪可以比师哥大)。

△ 饭制海报 / 网络

为什么会有这种奇怪的给字方式呢?这是因为老郭接受张文顺先生的建议,借鉴旧时戏曲“科班”的方式招收学员。

早期戏曲从业人员,多为有钱人家所购买的奴仆,由专人精心教导以后便可以登台演出。不仅可以娱乐主人家的,招待客人充作体面,也可以牟利商演,这种算作“家班”。

随着戏曲行业的发展,民间有了自己的戏曲教习方式。比较常见的有师徒制,由师父言传身教,徒弟也要伺候师父生活起居。这种方式受限于师父自身专精的业务范围和个人成就,成材率不高,且所掌握的门类十分有限。后来戏班便开始“以大带小”,让年长的戏班成员教授年幼的学徒,也称作“以班带班”。这种形式有的认为是“科班”的雏形,也有认为是“科班”的其中一种形式。(实际上三种形式在近代是并存的。)

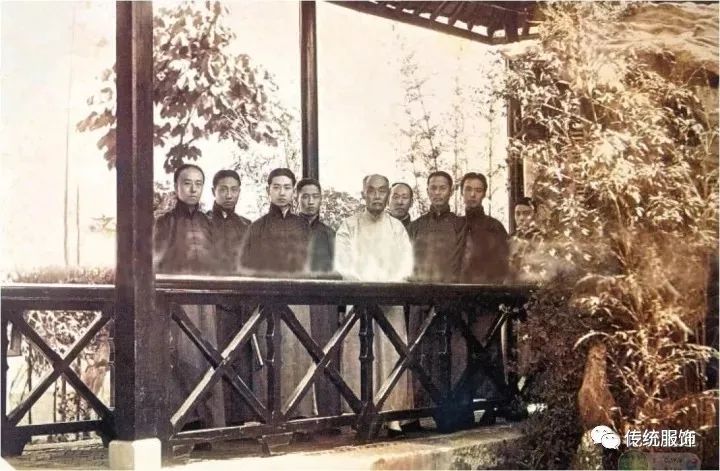

而正式的“科班”则是一种更为完善的戏曲教育形式,其中最具代表性的是京剧第一科班“富连成社”和津门第一科班“稽古社子弟班”,尤其是前者几乎是科班教育的集大成者。

△ 富连成社 / 网络

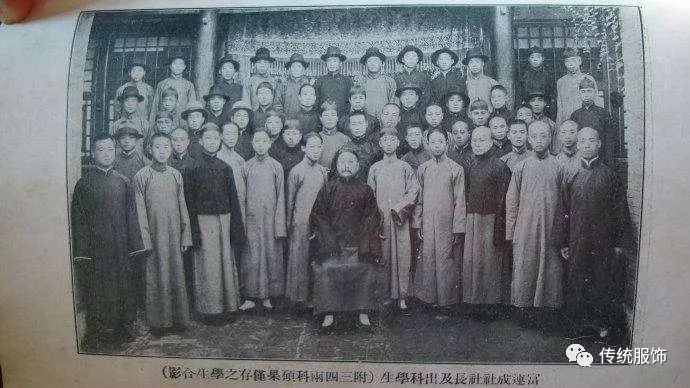

△ 富连成社欢宴梅兰芳留影 / 网络

我们现在说某个人是“科班出身”,意思就是它受过了正规系统的教育,正是源自于戏曲,因为它相对于其他培养方式的确显得全面,所以科班出身的演员也就有了一定的“质量保证”。

随“科班”还衍生了一些词汇,比如进入科班学习称“入科”,在科班学习称“坐科”,学习期满毕业称“出科”。科班一般也有类似学制的时间限制,不同科班的时间长短不一。

△ 富连成社长与出科学生合影 / 网络

以德云社为例,1994年出生的张九龄(跟唐朝诗人重名了)在2007年“入科”,2013年“摆知”拜师(大概可视作“出科”),郭德纲多次强调他来的时候年纪很小。事实上他这个年纪,在旧时“科班”里算作是正常年纪,年纪更小的八九岁就入科了。

文中与文末广告是平台提供给公众号创作者的变现方式,根据浏览和点击会产生分成补贴给作者。显示内容是由系统根据大数据自动匹配,每个人都不同,我也无预计大家能看到的。如有打扰,请多包容。

“科班”的辈分算法是怎样的?

分科给字的这个“科”更像是“级”或“届”的概念。

“富连成”存世44年,一共培养“喜、连、富、盛、世、元、韵、庆”八科近800多名京剧学生(实际上算七科半,最后一科因战乱停办,学员转出,前七科全部已“出科”)。其中三、四、五科分了两次招生,所以也用“大三科”“小三科”称呼。

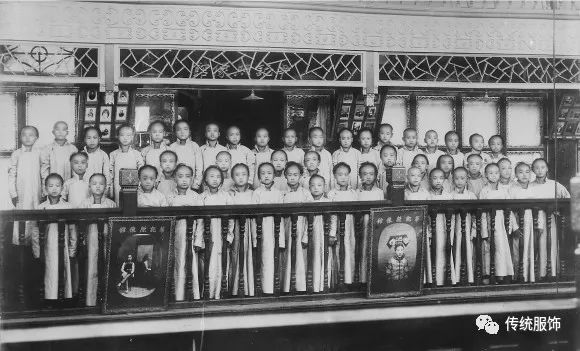

△ 富连成“连”字科学员合影 / 网络

德云社招生的方式不曾了解,但是按相声行业特有的师徒确立仪式“摆知”的场次也分“头鹤”“二鹤”等。但德云社事先给字再“摆知”,中间往往相隔数年,比如“霄”字很多人已经上台演出多年却至今没有“摆知”。没有“摆知”在相声行业就不会被写入家谱,所谓收徒只能算“口盟”,嘴巴上的那种,老师自己承认即可,也不需要证人。

“科班”之中各科教师是和学生的师承分开算的,也就是说,你的老师并不是你的师父。

以“富连成”为例,直至“大五科”(也称“大世科”)都算作第一任社长叶善春的弟子,“小五科”开始算作第二任社长叶龙章的弟子。叶龙章乃是叶善春的长子,所以他的弟子是叶善春的徒孙。而德云社“云鹤九霄”全部算作郭德纲的弟子。

师承算名义上的,实际上他们并不是跟这些名义上的师父学习的,而是另外有聘请专门的师资,学员“出科”后回来任教的也不乏少数。德云社就有一个包袱,调侃观众“别说你们见不着郭德纲,我们(徒弟)也见不着!”

一般来说,开办“科班”多为行业内有名望的人,师承则多算在社长的名下。但是德云社的师承比一般科班复杂些,或者说更混乱。因为德云社传习社的学生并不会全部纳入郭德纲的师门。除了联合办学的学生是由德云社择优录取以外,还有一些传习社学员拜入德云社其他人的门下,甚至是郭德纲的徒弟,于是就出现了同窗不同辈的怪相。而郭德纲的徒孙并不分科,不同徒弟收的一律算作“筱”字辈。

在“科班”学习是一种怎样的体验?

相声“摆知”需要有“引保代”三师,分别担任的是介绍人、保人和实际教授技艺的老师。不过事实上,这些都是过场,基本已经没有作用了,凑一个形式。进入“科班”学习,也需要有介绍人,再寻两位保人,签定契约。

介绍人比较好懂,这个保人是干嘛呢?

在以前,无论是“科班”学习还是师徒制,其实相当于移交了孩子的监护权。“科班”不仅仅教授孩子技艺,而且还会负责衣食起居。生活上约束也十分严格,不可以烟酒,不可以赌博,也不可以私交外人。孩子若有病灾,家长不可以追究,如果中途逃离,保人就负责将其寻回。中途退学,赔偿给“科班”的费用,也是由保人和家长共同负担的。

之所以退学要赔钱,是因为“科班”是不收取学费的。为了平衡开支,学员“坐科”期间的演出收入归科班所有,有的科班还会要求学员“出科”后一段时间内的酬劳归属科班。

不过学员在“坐科”期间也不是一分钱没有,很多“科班”有固定的演出场所,要求学员学程进入一定阶段后就一边表演一边学习。成熟的科班系统,以市场为导向的意味十分明显,力求学生们不仅有本领还能卖座,所以往往都很重视舞台实践。登台的学员,甚至是到场的学员,可以领取到一份“点心钱”,这笔钱的数额总的来说不大,并且是按照学员现有的名气和能力进行分配的,算作一种激励制度吧。

△ 富连成社“世”字科表演照片 / 网络

不“科班”的德云社

戏曲需要学的门类很多,学员往往专精一二科,其他也能熟练掌握。毕业的学员,可以自行择业,有的会去和其他戏班合作,也有回社担任教员。留在本社和学员一起合作的情况也有,按照登台情况赚薪酬,没有演出也能拿到钱,就是少点。德云社的体制比较接近最后一种。

早年德云社的纷争里,涉及到了一张学费发票。因为按照旧式“科班”制度就没有学费,学员“出科”便能赚钱了。这也是为什么当时曹云金拿出发票而其他土地则力证没有学费的原因。其余新闻爆料德云社学费高昂,而事实上按照如今的教育来看其实并不贵,这个爆料的攻击点也正在于“科班”规则的遵守与否。选择任何一种规则都没问题,但是不能两头占便宜。

△ 德云社早年的学费风波 / 网络

而且,由于德云社几年内起伏颇大,情况往往不可能一概而论,它早期并不能算作科班,或者说,德云社可能就没有“科班”过。

“云”字科比较像师徒制,有几位甚至是从小养在郭德纲家中的。而“鹤”字科从我了解的情况看,则比较接近“以大带小”,由师兄代为教授。这些都是造成“云”字多纠纷、“鹤”字能力差别大的原因。

直到德云社有能力搞自己的传习社,才开始比较像一个专门的培训机构。也尝试过一些合作办学的模式,这种可以有正规的学历文凭。但它跟“科班”还是不一样,不仅收费,而且只有少数优秀毕业生可以拜入德云社相关人士的门下。这也是为什么“九”字科和“筱”字辈如今颇为抢眼的原因。

△ 郭德纲与北京戏曲艺术职业学院签约新闻 / 网络

“科班”为什么不等于戏校?

旧时学艺的多为穷苦人家孩子,不收费还能学一门维生的手艺,对于他们而言极具诱惑力。但是,这也造成很多人将戏曲行当作为糊口的工具,缺乏现在很多人推崇的“匠人精神”。职业不分贵贱是理想化的目标,事实上在世人眼中就是有高下的。所以“富连成”科班为人津津乐道的一点便是,它在教授技艺的同时,十分强调“替祖师爷传道”,培养“下一代艺术人才”,将原本戏曲培养的高度拔高了,尽管利润微薄,中途夭折,但是“富连成”培养出来大批京剧名家的成绩却有目共睹。

但是在旧时“科班”尚存,甚至还挺红火的时候,戏曲学校就诞生了。而“科班”与“戏校”看似相近,实则两者之间是有区别的。

德云社有一个包袱:“老郭家有两道坎,一道是中学文凭,一道是身高一米七。”所折射出的是,这些曲艺从业人员受正规教育程度都不高,张云雷作为1992年出生的人,读书只到小学四年级。这在如今看来,我们周围都找不出这样的90后,但是对于旧时学习曲艺的人来说,大字不识一筐的现象却非常常见。

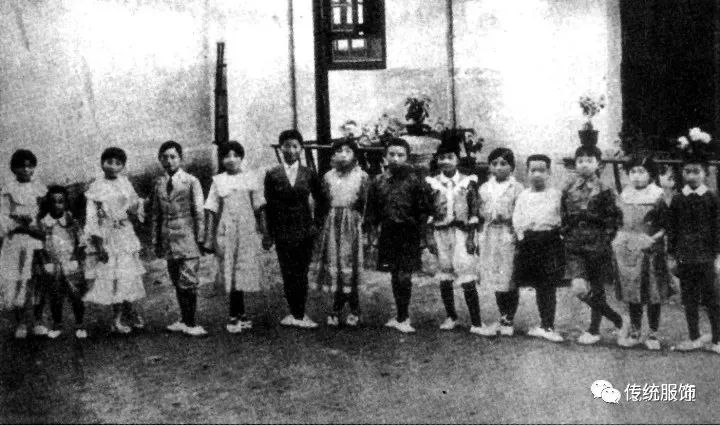

而戏校最明显的特征便是,将戏曲教育和文化教育结合在一起,比较典型的有张謇创办的伶工学社。

△ 张謇聘请戏剧家欧阳予倩来南通筹建戏剧学校 / 南通记忆

相关文章重温 +

汉舞:“秀”从何处来?

△ 伶工学社的学生合影 / 南通记忆

简单说来就是,“科班”的旧要废除,比如体罚学生;学校的新要建立,文化教育里,语文、英文、算数、历史、美术都要学到,就连看似“科班”里应该会教的音乐、舞蹈等也有现代教育的方式传授。如果说“科班”只是打开了工种之间的大门,“戏校”打开的是戏剧世界的大门。

打个比方,旧时“科班”在民国时期也教授学员识字,但这也只是为了方便学员不用死记硬背戏文,与戏校中那种诗词古文都要学习的程度是远远不能比的。

戏校的主导者往往精通文化和戏曲,拥有颇高的理想性,并不局限于某个剧种,而是从戏曲的发展改革出发,结合当时时代的民族国家等基调,担负保家卫国的宣传作用。我们现在老说,传统文化要继承传统、创新发扬,这条放在戏校们的办学追求上就非常适合。

※ 如无另外标注,文章为 春梅狐狸 原创,如有疏漏欢烦请指正,文章欢迎分享至朋友圈, 转载须经授权并支付稿费;

※ 所使用的图片、视频属于相关权利人所有,如存在不当使用的情况,请随时与我们联系以协商相关事宜。

感谢阅读,喜欢请记得分享哦^_^

-

* 最近的文章 *

汉舞:“秀”从何处来?

爱在西元前——《诗经》里的“情”与儒家的“礼”

跟《红楼梦》讨一条中国风的裙子穿穿!

独占风中的温柔:旗袍和针织衫超配的!

-

春梅狐狸 ? 传统服饰

脸着地的藏狐,故纸堆里的服饰爱好者

[ 作者系网易新闻·网易号“各有态度”签约作者 ]

[ 百度百科TA说特邀科普作者 ]

感谢大家的热情支持,

我的书改版加印已陆续到库啦~

(dog东、dang当支持微信页直接购买)

(天cat可直接搜索书名)

复制$gm3zYnlNowD$打开手机淘宝立即下单