茨威格的正确打开方式

作者:机智的高林桑

他是一个世故的维也纳绅士。为了一个环城大道上的可爱女工花上几千克朗,为了一个好朋友花上一两万克朗,这都没什么。但如果再多那就不对了。

作为一个近百年前的德语作家,茨威格在我国简直尽人皆知。他的小说大多有中文版,《一个陌生女人的来信》被拍成了电影,回忆录也出了无数个译本。世纪之交维也纳文坛的大人物里其他人跟茨威格比都得哭啊。

对我们来说,茨威格的作品美好、感情充沛,但却显得有些令人费解。我们通过他的作品认识的他像是一个矛盾的复合体。当他表现人性的虚伪、乌托邦的虚幻、极权的可怕的时候,他是现实而敏锐的,甚至到了有点狡猾的地步。但反过来说,他对欧洲人“善良本性”的信念,对过去的怀念和对未来的信仰,又显得过于天真。《象棋》的作者茨威格和《一个欧洲人的回忆》的作者茨威格显得判若两人,这又是为什么呢?

其实只要联系到他的生平、他所置身其间的那个时代,这个矛盾就很容易理解了。茨威格对二十世纪的敏锐和对十九世纪的一厢情愿其实都是他这样一个生活在两个世纪之间的“欧洲人”的必然表现。

从成长年代看,茨威格1881年出生,1914年战争爆发的时候他已经三十多岁了。从所属阶层看,他是一个维也纳资产阶级,茨威格说他父亲不是维也纳的第一流大财主,我估计他是跟哈布斯堡的大公们比。但他也说他父亲觉得自己的生活建立在磐石之上。另外,他还是一个德意志化的犹太人。

1900年的茨威格兄弟(站立者为斯蒂芬)

综合以上这三点,其实你觉得困惑的问题就迎刃而解了。茨威格很聪明,而他受的教育和他所置身其间的那个维也纳中上层市民社会都决定了他的生活方式和看待世界的态度。

他本人就是一个圆滑、聪明而且世故的人。他或许容易动感情,甚至有些时候有点母性,比如他对约瑟夫-罗特就表现出一种母亲般的爱。但他从来都不傻,他知道自己什么事能做,什么事不能做。比如说在奥斯坦德的时候他会带着罗特一起吃一起喝,还会替罗特付账。罗特穷困潦倒的时候他会给罗特钱。他甚至希望罗特戒酒,给罗特联系写作的工作。这是他身上容易动感情的、母性的那一面。但假如他发现罗特是不可能真正戒酒的,罗特写的东西至少在短期内已经没有市场了,他救不了罗特了,至少不花大价钱,他是救不了罗特了的时候,他就松开手了。

当罗特真的死了的时候,他会伤心,他会给罗特写哀婉的悼文。他会情真意切地痛惜罗特的死,也痛惜他自己的命运。但他不会做错事。不会把罗特带到伦敦,不会把他养起来,因为这么做不对。这个时候茨威格还是他父亲的儿子,一个世故的维也纳绅士。为了一个环城大道上的可爱女工花上几千克朗,为了一个好朋友花上一两万克朗,这都没什么。但如果再多那就不对了。在这一点上施尼茨勒也好,茨威格也好,其实都一样。

大战爆发那一年的罗特

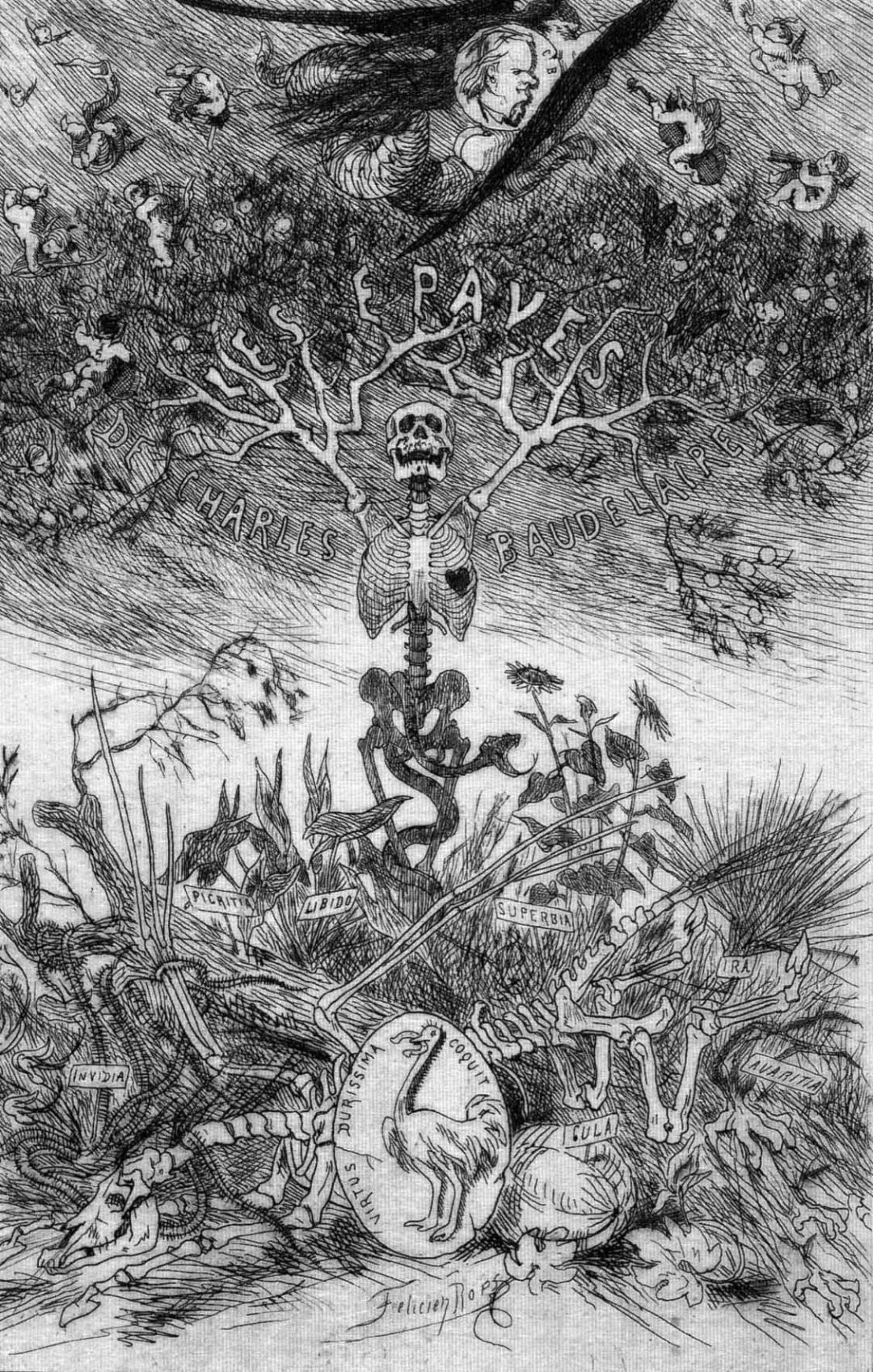

这也是维也纳作家和巴黎作家的区别所在。巴黎浪漫派里有些人是愿意为朋友两肋插刀的。比如泰奥菲尔-戈迪耶就是典型。他年轻的时候身上揣满了稿子,有他自己的,也有雨果的还有巴尔扎克的。当他看出巴尔扎克的才能的时候,他会毫不犹豫地赞美巴尔扎克。当他注意到小字辈波德莱尔的时候,他又是第一批认为波德莱尔是天才的人。原因很简单,因为戈迪耶发自内心地相信艺术家、作家、诗人是一个特殊的阶级,是一个特殊的群体,他们总有一天会在属于诗人的英灵殿里重聚。所以他们活着就应该彼此相认,同时为了彼此相认他们应该蔑视凡俗的生活,尤其是蔑视可笑的布尔乔亚。

两肋插刀戈迪耶

但也有些人不是这样,他们内心深处既有诗人的灵感,也有把这种灵感当成工作的职业素养。缪塞曾经讥笑前女友乔治桑“无论刮风下雨,总要写满四页纸!”这两种人分别代表着作家的两种自我意识。一种是把自己看作人间的神灵,他的诗歌、他笔下的人物和他自己应该是同一的。拜伦就该是恰尔德-哈罗尔德,莱蒙托夫就应该是毕巧林。缪塞在这方面更直白,他的《世纪儿的忏悔》的男主角干脆就叫“我!”

《恶之花》的初版插图。波德莱尔超前的艺术问世之初便遭到猛烈攻击

而另一种自我定位则把诗人看作是一种职业,一门手艺。我们这个时代有一句流行语叫“作家不能等有了灵感才写作,就好像性工作者不能有了欲望才上班”。这就是把艺术当作手艺的态度。在巴黎那种环境里,艺术家更容易成为第一类人。因为巴黎的环境鼓励一个人去反抗世俗的生活,尤其是鼓励大家去践踏资产阶级道德。

而维也纳刚好相反。一个法国银行家的儿子保罗-塞尚跟他爸爸说“爸我想画画!”他爸回答“滚!”一个维也纳银行家的儿子霍夫曼施塔尔跟他爸说“爸我想写诗!”他爸回答“好啊!”

巴黎美好年代的艺术沙龙盛景

在维也纳,艺术家是一个体面的职业,是一门可以安身立命的手艺。资产阶级对艺术家眉开眼笑打开钱包,艺术家也就默许了资产阶级的生活方式。

同时茨威格的家族就是凭自己的能耐改变命运的犹太人。他父亲靠经营为自己争得了一个体面的地位。茨威格虽然遇上了翻天覆地的灾难,亲眼看到了两个中欧大君主国的灭亡,但他依然凭借自己的能耐,保住了自己的地位和生活水平,甚至还趁着帝国崩溃的时机买下了萨尔茨堡附近的城堡。

![]()

一战时期的萨尔茨堡

所以茨威格是凭本事在大灾难的时代逆潮流而动的赢家。当很多人失去了自己的财富和地位的时候,他没有。所以虽然他敏感纤细,感受力超过普通人,而且他还怀着一种文人的道德心,但从内心深处,他并不仇恨资本主义,他也不仇恨资产阶级的生活方式,因为他自己就是一个资产阶级。

因此当他看着自己的世界逐渐走向土崩瓦解的时候,他写下那些忧伤的文字,但所有这些文字你都应该结合茨威格的形象去理解。那是一个在帝国之都长大的体面的作家看着自己的世界土崩瓦解的时候的哀叹。

茨威格与约瑟夫·罗特在奥斯坦德的小酒馆,1936年

他亲身体验过旧帝国的美好,却没怎么体验过旧帝国的不好。1914年夏天宣战前夕,茨威格在比利时的奥斯坦德,他跟担心战争的比利时人说“你们是中立国,谁会入侵你们?德国和奥匈帝国都是文明国家!你们放心,要是德国入侵了你们,你们就把我吊在路灯上!”当他乘最后几班列车离开比利时的时候,他看到德国的运兵车行驶在对面的铁轨上。那一刻他意识到他的世界有些东西是不真实的,但这种感受没能持续太久。

正因为茨威格的观念、行为方式、对世界的看法都是在旧帝国之下形成的,他还逆势上扬,在帝国崩溃的灾难里保住了自己的地位和财富,所以他很难真正去反思自己曾经拥有的那个国家。这就解释了他为什么对人性抱有一种近乎天真的信念。因为对他来说1914年以前的维也纳是生活,1918年以后的维也纳是噩梦。

茨威格在巴西里约热内卢附近的居所

从1914年以前的世界成长起来的他聪明圆滑,懂得该怎么做人,所以他对很多东西显得过分冷静和挑剔。也正因为他把1918年以后的生活看作是噩梦,才能理解他为什么坚信曾经的帝国时代的生活是真实的。

像他这样的人其实历史上还有很多。比如瘸子塔列朗就是一个冷静、狡猾、聪明的人,但他也发自内心地怀念1789年以前的世界。即使那个世界其实对他并不好,但他还是怀念旧世界。因为1789年以后的世界太疯狂。

即使身处可怕的梦境也依然要保持着冷静和聪明,保持着一副世故的姿态,就是对茨威格和塔列朗的这种心态的最好概括。事实上这还不是茨威格一个人的态度。整整一代中欧人大多都持这种心态。不少电影对此刻画很深,比如《阳光情人》、《我曾经伺候过英国国王》或者《布达佩斯大饭店》。这些作品表现出那些大君主国最后时光里的人的普遍观念,那就是对旧帝国的一种抑制不住的怀念。

对这些随着旧帝国的终结而失去了祖国,既不是德意志人也不是捷克人,1938年以后甚至连奥地利人也不再是了的“被迫的欧洲人”来说,二十世纪是一个持续不断的可怕的噩梦,旧帝国那种温文尔雅的生活才是真实的。毕竟要他们相信1933年以后的那个中欧才是人类世界的本来面目有点太残酷了。

相关阅读:

高林:夏日尽头,梦醒时分——帝国犹太人往事

高林:今日离别,后会无期

图文编辑:zzxr

青年维也纳下半年的讲座已经排期完毕,

有兴趣可查看青年维也纳客服菌的胖友圈,

扫码加好友先~

点文末阅读原文,买《皇帝圆舞曲》签名本,带你回望昨日的世界

↙谢谢!