【作者简介】

李下,笔名瓜田,著名杂文家、幽默理论家。1969年毕业于北京大学中文系。曾任《求是》杂志文教编辑部主任,《家事》杂志社长兼主编、编审,全国杂文学会联席会常务副会长。著述有:文艺评论集《苑边赏叶》,幽默理论专著《幽默语言操作》,儿童文学作品《胡壮壮,你真逗》,语文知识小品《趣说字里行间》,杂文集《歪瓜裂枣》、《那匹可怜的老马是我》、《活着听悼词》、《北瓜就是南瓜》、《中国杂文·瓜田集》等十余部。

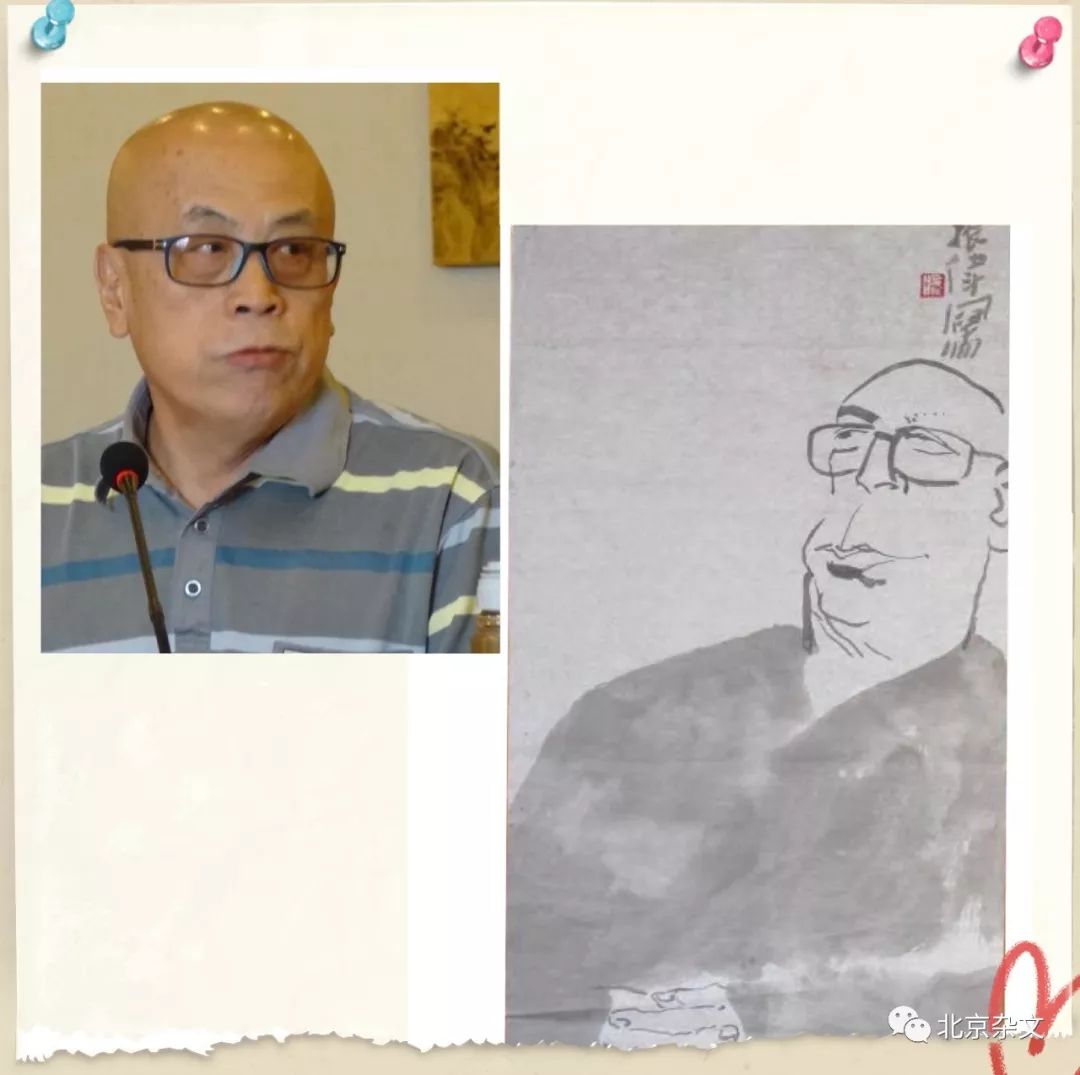

漫画刘齐 作者:佚名

这些年,一位幽默的散文家、杂文家很是活跃。他的幽默散文丛书(《球迷日记》、《给洋妞算命》、《小葱大酱》)卖得很火。近年出版的《形而上下》、《一年签一次婚约》和《上个世纪我所尊敬的人》等,也颇受读者青睐。此人名叫刘齐。在诸多的作家中,语言文字有点风格特色的,不乏其人,但读上几段文字大致就能猜出作者的,估计不多。我想,刘齐可以算一个。

刘齐到底凭什么本事“忽悠”住这么多读者?这事值得琢磨。我学习得不好,试着在作者和作品之间翻来覆去地游弋了几趟,罗列出几条,不知是否找到了肯綮,敬请读者诸公明教。

首先,最根本的原因,是幽默的人生态度以及与其密切相关的语言风格,给刘齐的作品赋予了独特的魅力。幽默作品是深受欢迎的,市场上供不应求。幽默能让人开心,又不光是开心,开心之后又有些令人琢磨的余味。就像鲁迅所说的,“一读自然往往会笑,不过笑后总还剩下些什么,——就是问题”。刘齐的幽默之所以能折服诸如相声演员、喜剧导演在内的大量读者,是因为这是深入到骨子里的幽默,而不是费劲巴力地营造几个包袱然后串到一起的相声段子。幽默搞好了,反映强烈,效果可观;但搞不好,砸了锅,损失也相当惨重。可以说这是一个高风险行当。近期一位走红到妇孺皆知的相声艺人,由于演出时一个“砸挂”惹恼了另一位相声界朋友,竟然要闹到公堂上去。这足以证明,幽默这玩意儿并不好玩。

什么是幽默?幽默的要义是对反常、不和谐的人和现象(这现象里也非得有人不可)的善意嘲讽,在嘲讽中确证幽默操作主体的优越感。刘齐洞悉幽默的奥妙,他能把中西文化的强烈反差捕捉到手,展示出来,能营造现实与历史之间的语境错位。这种反差和错位,本身就具有强烈的幽默效果。幽默的风险在于否定。就其本质而言,幽默主要是一种侧重于否定性态度的审美活动。幽默客体的选择是严格的,什么能嘲笑,什么不能嘲笑,在特定社会的公众中,有稳定的标准,在特定的场合和人群中,也有细微的差异。幽默的操作,谨慎之际犹如在地雷阵中舞蹈。幽默大家一般都受过苦,与底层的老百姓有密切的关系、深厚的感情,所以不会把贫困百姓的艰难生存状态当作笑料,即便是嘲笑人类共有的某些弱点、缺点,也是善意的,有分寸的。与最广大的幽默操作主体站在一起,幽默家自然就能无往而不胜。刘齐也受过苦,又坚持同劳苦大众打成一片,所以他笔下的幽默从不犯众忌。幽默家一般都有本事把尽可能多的受众拉到自己身边,共同作为欣赏主体,共享幽默的乐趣,共享优越感。

刘齐也有这个能耐。

刘齐的幽默中运用最自觉、操作最娴熟、效果最明显的一种手段,是自嘲。

自嘲是“幽默大学”博士后的课程,敢自嘲、又会自嘲的,肯定是超脱到了一定的层次。自嘲就是嘲笑自己。能够看到自己的毛病、有勇气指出来并当众加以嘲笑的人,人们不能不佩服。这种自嘲往往都会获得丰厚的回报。如今江湖上吹牛的多,自嘲的少。物以稀为贵,自嘲就深受欢迎。人们本来是生活在强手如林的环境中,但却是打心眼里不愿意看到强者,希望别人不要比自己强,最好不如自己,这样心理上就不紧张了,就舒展了。在现实中办不到,在幽默的审美活动中满足一下,也不赖,也算一种替代性的满足。美国总统都学了几招自嘲,在竞选的时候频频使用,于是其选票大增。

刘齐的自嘲,就是同读者并肩而坐,促膝而谈,让读者觉得:“哈,你原来跟我一样,也有这毛病!”大家在欢笑声中找到了心理平衡,还对作家产生了好感。与自嘲这种降格式的否定性幽默并驾齐驱的,是吹牛这种升格式幽默。吹牛表面上看是高抬自己,但效果仍是降格式的,要领是必须吹得夸张、可乐,让受众能够及时看到吹破的牛皮,露出的破绽,这样,就能产生与自嘲类似的幽默效果。如果牛吹得过于逼真,把人都蒙住了,那就是败笔。刘齐的文中常有“大言不惭”的吹牛状,但并不令人厌恶,原因就是让你看到破绽,于是,吹牛归于自嘲。

黄永玉漫画《你他妈又吹》

刘齐幽默语言的运用,娴熟自如。他的幽默效果不是靠香精勾兑而成的汤味,这味道像山泉的流淌一样,是天然的。我们在感叹“文章竟然可以这样写”的同时,还可以进一步感叹:“话竟然可以这么说!”刘齐在埃及发现那里也有小米,不觉“不平”起来,于是抱怨道:“你们埃及为什么也有小米呢?你们都有金字塔了!”这哪像是在对两个古老国家物产资源的比较,倒像是幼儿园的孩子在跟人家死乞白赖地匀玩具。刘齐在阿拉伯旅游,发现阿拉伯人不用“阿拉伯数字”。这事在刘齐那里推测出以下两种可能性:“要么是阿拉伯人太厚道,发明一套好的献给大家,自己用孬的;要么是他们太狡猾,在自己留用的那一套中暗藏了更高级的玩意儿。”真亏他想得出来!与老吴太太聊天时,刘齐竟然能把忽左忽右地读台湾报刊中的汉字和阿拉伯数字的动作同跳探戈舞联系起来,也只有刘齐才能想出这个比方来。机智的妙语,来自天赋的成分较多,幽默氛围的营造,还有赖于匠心的独运。以《埃及小品》为例,文章开头如果没有中国人在游船上找不到热水的抱怨,结尾处埃及人一手拿杯子,一手搭凉棚,四下张望口中大嚷“哪里有热水”的噱头就不会那样逗人的效果。

其次,刘齐的文章里有真情。一些矫情的、无病呻吟的散文家其实常常是低估了读者的智商,作为回报,那就是人们以最快的速度把他们的大作淘汰出视野。刘齐有幽默、俏皮的一面,更有展示其拳拳之心、眷眷之情的赤子情怀。散文《古铜上身白上身》、《永远的炉果》、《沟通》都是上品佳作。父亲没送出去炉果的追悔莫及,父亲为了同儿子对话而恶补足球知识的顽强努力,都令人久久难忘。《想家》一篇,更是集古今中外想家之大成,把想家的离愁写绝了。《躲年》尤为奇妙。一群人为了躲年,跑到中东旅游,边走边抨击春节的弊端,边庆幸自己躲出来的潇洒。春节来临,大家都蔫巴了,饭菜也不对劲了。一个个都跑到电信局跟家里通话拜年去了。躲年之举宣告彻底失败。作者不着一字议论,民族习俗的力量,亲情的感召力,跃然纸上。

再次,刘齐行文过于“狡猾”,主旨往往被隐晦、曲折到不易觉察却又不能不觉察的微妙境地。在《阿拉伯人会钓鱼?》一文中,刘齐发现,原来埃及历史比中国还长。和埃及比,中国只是小弟弟,“尽管小弟弟也长了许多德高望重的老年斑”。刘齐并没有在这里直接批评中国的主流媒体长期习惯于关起门来自吹自擂,对外国的长处、优势避而不谈,把国人弄成井底之蛙,孤陋寡闻,自以为是。他只是假装在检视自己:“我虽不才,毕竟也是爱学习之人,我天天看报纸,听新闻联播,怎么还这么胡涂?……偏见的屁股比较沉,它赖在原地,就是不走。它为什么不走呢?”

华君武漫画《井蛙》 复次,刘齐语言的另一个突出特点是:操控自如,详略得当。一个人的文章,行于所当行,止于所当止,就应该说是位高手。刘齐的文章有时候似乎是反其道而行之:文章到了我们还想咬住不放、细吹细拉、充分发挥、宜将剩勇追穷寇的时候,作者已经悄然引退了,或者点到为止,一笔带过,或者干净利索,戛然而止。有的时候,我们觉得已经无话可说,作者却能绝处逢生,使出小说笔法,顺手又营造出一片新天地来。《一个鬼子和一个县》(最早版本的题目是《大家》)一文便是个典型例子。刘齐娓娓道来,讲了一个“大家”只会气愤却不敢斗争的故事,结尾处有许多道理可以阐发,许多国民的劣根性可以抨击,然而没有,北京女人发了二十多个字的感慨,就做了收束。北京女人与三个晚归者的争吵,也处理得别具匠心。这里本来也可以设计出一组生动的对话,然而没有,作者只是简洁地交代出女人使用了“信用、权利、做人、回扣、大家”等几个关键词。你见过在散文情节中用几个“关键词”打发我们的吗?但确实是少少许胜多多许。啰嗦,出人意料的啰嗦,其实也是幽默的常用手段。刘齐会用“蓝天如洗,其实没洗”来描写晴朗干旱的埃及苍穹,甚至作了文章题目,粗看似乎是废话一句,细一想,妙趣横生,那种装傻充愣的顽皮之态可掬。

在处理行文的详与略、繁与简的关系上,度的把握十分重要。两种极端都会造成对意义和效果的伤害。不少人常犯的毛病是啰嗦,他们唯恐读者不明白,于是絮絮叨叨,翻来覆去,掰开揉碎了给你讲,直到把你弄烦了为止。可是过于相信读者的领悟能力,火候不够就揭锅,也不行。过于语焉不详,使读者缺乏足够的联想和判断的思维材料,阅读欣赏就无法成功地进行到底。绘画也罢,音乐也罢,文字也罢,信息的重复和冗赘和信息量不足的残缺,都是不能容忍的。刘齐的手法是:把水都堆到了悬崖上,你不落下去形成瀑布都不行了。这就叫“引而不发跃如也”。

刘齐行文虚实相间,虚中有实。他十分重视细节的生动,在写意式的枝干上常有工笔的花鸟。刘齐常常抓住反映论题的典型性细节,形象地展开,把问题显微化、戏剧化甚而荒诞化,从而获得强烈的幽默效果。在说到中国留学生的今昔时,刘齐笔下会有这样的描述:“未成年的小留学生,恨不得一天打一次越洋电话,向父母撒娇,爹地妈咪我真的好想你们呕,那个破洗衣机一点不好使,我的脏袜子已经攒一百双了”。在《全球第一妙语》中,刘齐对搜捕萨达姆的美国士兵居然以布什的名义向这位伊拉克的前总统致意大发感慨,因为这在东方的国度里不大可能发生。如果发生了呢?刘齐生动地模仿了东方人的语气:

“总统是何人?是三军的统帅呀!谁让你代表他的?你个大头兵!而且,居然向万恶的敌酋问候,凭什么呀?谁授的权?屁股想往哪边坐?有何背景?你们连长叫什么?”

你光看这句子,就不会想到这是一篇杂文随笔,还以为是什么剧本的台词呢。

刘齐还常用比喻或者拟人手法来写物。“面是没的说,手擀的,筋筋道道的,一碰到牙,牙就高兴”(《北京的炸酱面》),“酸菜的倔,自有其道理,冰天雪地的,你们一大帮都躲哪儿去了?剩我哥儿一个扛着”(《酸菜》)!牙会高兴,酸菜会抱怨,这样的文字怎么能不好看?我甚至以为,就形式而言,以小说的笔法写杂文,重描摹而少议论,一反杂文界的八股调,是刘齐引人瞩目的重要原因。

还有,刘齐敢于大胆泼辣地运用方言,把东北方言的幽默特性发挥到极致。刘齐作为东北人,娴熟地操练东北方言是他的强项。东北方言从语言学角度说来,还没有资格称为“方言”。由于它同北京话有着太近的亲缘关系(所谓北京话其实主要地就是满族人从关外带到北京的东北话),所以虽然与普通话有别,却并不影响全国受众亲切地接受。东北话独具的幽默感和它与普通话之间的反差形成的不协调感,使东北人的喜剧小品大行其道。刘齐的东北话运用得自如甚至有些大胆,这使得他的作品有了鲜明的语言个性。

我并不是提倡大家都用自己的方言写作,我认为,一方面,语言的规范化是应该坚守的,但另一方面,也要看到语言的发展和变化。东北话中某些的口语通过小品节目的影响为全国大多数人所接受,进入了普通话的语汇,已是不争的事实。作者在创作中,在保证普通话占绝对优势的前提下,在特定的语境中,出现一点“小自由”,会不会影响表达和交流呢?我想不会,相反,还会显露一点特色的东西。陈忠实的《白鹿原》无疑是一部成功之作,但如果他不坚持用陕西人口语惯用的“咥”(音die)来换掉“吃”,用“瓜”来代替“傻”,用“嫽”来表现“舒服”等美妙的感觉,作品的地域特色肯定会大打折扣。同理,刘齐作品中的东北话似乎也不宜随意改动。我随手翻开一篇题为《集体活动》的散文,把“双方杵在门口”、“公社黄了以后”、“魔症了”、“馋大发劲儿了”、“打怵”、“嘎小子”、“秫秸杖子”、“有个念想儿”等一堆词句圈出来,发现“杵”也罢,“黄了”也罢,“馋大发劲儿了”也罢,都不便改动,一时找个贴切的普通话的词儿顶上去,就很费斟酌。即便是能够置换,味道也消失殆尽了。比方说,我们试用“喜欢”来代替东北人用的“稀罕”,它们之间意义的重叠部分能超过一半么?那情感色彩方面又会有多大的损耗?刘齐的“味道”,东北味焉可不计?

刘齐的文章,大家都熟稔得很了,现在该回答为什么刘齐能写出这种文章这个问题了。

首先,刘齐是跟读者比肩而坐的,绝对平等。刘齐的平民化立场受到不少论者的关注。是啊,哪个读者不喜欢跟自己近乎的作家?谁不烦居高临下、装腔作势的家伙?可是,平民的“平民化”还值得特意点出来么?又当官又当作家的自然也有,但这毕竟是少数,大多数作家本来就是平民,本不用再重新“化”一遍的。那么,平民作家刘齐写的文章,非平民化而何?“平民化”能算个特点么?

能。不但能,而且在他的若干特点中,数这点儿突出,可贵。

刘齐通过作品展现的平民化立场之所以被大家强调,几成共识,肯定是因为许多作家的东西不够平民化。平民化说着容易,做起来难。多数作家虽系平民,但人的身份同他的精神状态、理想追求并不一定是一致的。平民的东西不平民的现象,所在多有,更不要说有的人还成心贵族化了。咱国家穷,文化普及程度还不高,有点文化敢舞文弄墨的,也不管道行多深,总觉得自己有开启民智、替人指点迷津的责任,久而久之,难免就有了当教师爷的潜意识。具体说到散文家和杂文家,多数人是宣传干部或媒体编辑出身,写领导讲话稿和报刊言论写顺手了,做起散文和杂文来,也动不动还是“我们必须”怎么样怎么样,“我们应该”怎么样怎么样,经常给读者发出点号召,布置点任务,一副替天布道的样子。在不少情况下,并非成心,只是积习难改。平民们开会时受大领导的谆谆教导,闲暇时想歇歇,读点小说啦,散文啦,消遣消遣,结果呢,嗨,“二领导”又来耳提面命,你说活得辛苦不辛苦?

丁聪漫画《耳提面命》如果这时候出来一个跟读者平起平坐的作家,开着玩笑,说点家长里短,自然就令人感到亲切。学风和文风上普遍存在的高蹈的贵族气和教师爷气,让刘齐钻了个大空子,拣了个大便宜。另外,幽默最忌讳居高临下,最喜平等待人。人还不平等,何来自由心态?“奉旨幽默”的笑声你还能忍心听么?

刘齐没忘本。刘齐文革中跟大人吃过苦,之后在农村和工厂滚过十多年。如果他今天还在鼓风机厂编小报,也就没人讨论他到底忘没忘本的事了,环境所囿,想忘也忘不到哪里去。说他没忘本,是因为他后来的发展已经远离了基层,坚持与群众打成一片的好作风已经不大容易,也就是说,环境提供了忘本的某些可能性。他出身干部家庭,又念到了硕士,还当过省作家协会书记处的书记,后来又跑到美利坚喝了些洋墨水,因此,彻底改弦更张,像许多人那样换一种活法,也并不是什么不可理解的事情。而刘齐没有。他说:“实际上我一直与最普通的人有密切联系。这与我家的遭遇,与我个人的经历有关。我就是个最普通的人。我在农村呆了三年,在工厂八年,整天与工人滚在一起。现在与工厂那帮兄弟还保持往来……这是我的心灵家园和创作源泉。我的朋友中有省长部长、高级知识分子、大艺术家,但多数还是普通人,我觉得我与厂子里的人是一个圈子的,我更愿意与他们在一起。”(《答〈辽宁日报〉记者问》)把这种表白拿来征之于他的为人和为文,可以看到是真实的,真诚的。这就是有“平民化”风格的作家刘齐的根。这个根使刘齐保持着对大众的同情心和与人为善的情怀,而同情心和与人为善,是幽默家最需要具备的心理素质。用刘齐自己的话说,“苦难可以帮助人豁达,帮你去理解和关爱他人”。大爱酝酿出的是温良敦厚的幽默,而不是心胸狭窄的冷嘲热讽。我们熟知的幽默大家都吃过苦,莎士比亚、马克·吐温、卓别麟、莫里哀……还可以举出一大串。

刘齐洒脱。想当初,刘齐无论是在辽宁还是后来在北京,无论是在文艺评论界还是在官场,行情都十分看好,是颇有前景的潜力股。这一点,朋友们都看得门儿清,他自己也并不糊涂。但他对世事看得比较透,对名利看的挺淡,他看重的是精神世界的追求,更加丰富的生活体验,用他自己的话来说,就是“喂脑袋”。他在自身状态和成长环境都十分令人羡慕的情况下,毅然舍弃了到手的和即将到手的一切,跑到美国去开阔眼界,补充营养。这份洒脱,实非常人所能为。现在我们看到,这份洒脱,这种打开的眼界,这种营养全面的头脑,成为刘齐的宝贵财富,因为没有超脱的心态,就难以进入幽默的王国;缺乏开阔的眼界,超脱就缺乏强有力的支撑,幽默库房里的武器和原材料也会捉襟见肘。我们都知道,幽默大家鲁迅、老舍、林语堂、梁实秋、王了一都有在外国生活多年的人生经历,这些人的大智慧、大幽默,与这种开阔的眼界关系甚大。超脱的心态和谙熟中西文化的丰富阅历,使刘齐不仅仅是增加了幽默的表现手段和材料,提升了个人的精神境界,也极大地深化了他对中国人和中国文化的认识。实话说,不认识外国人,你也就说不清楚中国人的特点,不懂得外国文化,你也就很难看清自己的文化在世界上的地位和长短优劣。刘齐“洋插队”的汗水没有白流。在他笔下出现的东西文化碰撞中,既见不到假洋鬼子的摇头晃脑、指手画脚,也见不到原教旨主义的民族主义的义愤填膺,动不动就气炸了肺。眼界的开阔,使得刘齐有“登泰山而小天下”的豪迈和自信,在国内上层下层都呆过的阅历,使刘齐心理上有“说大人则藐之”的从容淡定,没有坐一个椅子角的凄凄惶惶,不会结结巴巴,腋下流汗。这样一说,很可能令没留过洋、没有当过官还想搞点幽默的我们垂头丧气。其实不必。本钱大的办跨国公司,咱们本钱小也可以开个油盐小店。你开宾利、法拉利,我开辆夏利或者吉利,也照样满街转悠。

刘齐坦诚。他的为人和为文,都十分坦诚。对其他作家,我们一般是通过作家传记或者作品勒口的作者简介大致了解其行状。即便如此,对作者的印象也还是影影绰绰的。对刘齐,就不一样了,他的“透明度”比较高。只要你读过他一些作品,对他小时候的酷爱足球,下乡时候认识了小强子和福德子,留洋的时候给洋妞算过命,教过老外说汉语,他乡还遇到了东北老乡,都能了解个底儿掉。甚至对他爸爸刘黑枷,人们也能像对邻居的一个长辈一样,熟悉而亲切。作家们有故作神秘或莫测高深的,也有平易近人的,但像刘齐这样坦胸露怀,把自己的经历和体验都讲给你听的,不多。

刘齐尊重读者,尊重别人。他不装腔作势或者装神弄鬼。他行文从来不用“我们必须”或者“我们认为”,甚至也不用“我呼吁”、“我建议”,需要的时候,他用的是假设:“我要是当那什么的话,我就怎么做怎么做了……”即便是鞭挞一些丑恶现象,国民的劣根性,刘齐也不是声色俱厉地指责和训斥,他比较友好,他相信读者的领悟能力,他能够举重若轻地把批评对象置于万劫不复的审判台上,又显得若无其事,好像不是他干的。《一个鬼子和一个县》是刘齐的代表作之一。三个吊儿郎当的游客,让一车人苦等了几个钟头,大家都很愤怒,但没有人出头去批评一下。终于有一位女士出来谴责了,大家又全都出来装好人,做和事佬。作者不动声色地把读者的怒气煽动起来了,他本可以乘胜追击,趁机痛斥一番国民的劣根性,譬如胆怯,猥琐,怕出头,怕负责任,怕伤和气;缺乏公共道德,缺乏自我牺牲精神,等等,然而没有,他只在结尾处让那位北京女士感叹了一句:“听说当年,日本鬼子一个人就敢管咱一个县,开始我不信,现在有点儿信了。”你可以说,刘齐太“阴险”,批评人的事他不出面,借人物的嘴,含骨头露肉地冒上这么一句半句。我却认为,刘齐看透了这一车人,也看透了更多的人,还是客客气气地让这些人自己琢磨去吧。反正我把意思也交代明白了:老毛病不改,低素质不提高,鬼子来了还会亡国!《一个鬼子和一个县》一文的不俗,可以从作文章法、谋篇布局的角度去研究,但从尊重读者、尊重这些带有同样劣根性的你我他的善良悲悯情怀来探讨刘齐的构思,似乎更有意义。

另外,还有一点应该指出的,就是刘齐有强烈的创新意识,他顽固地回避落入他人窠臼的危险。对人生的设计如此,写文章同样如此。据评论家雷达先生说,突破思维定势的观念是他首先在文坛提出来的,这就对了。体现在写文章上,刘齐有较强的文体意识。一篇文章可以有一百种不同的写法,但由于受个人才气、能力的限制,一个作者往往只能拿出自己写惯了的一个模式。刘齐则不同,他有多副笔墨,哪一副都能弄得像模象样。评王蒙的《来劲》,一篇评论文字写得比《来劲》还来劲。王蒙见了肯定有相见恨晚的同道之感。写《引文》,是以毒攻毒。他从头至尾居然没写一句“正文”,而是“居心叵测”地编造了一大堆引文,把学术界、宣传界没有任何个人见解、只知道掉书袋子的恶俗漫画般地置于十分荒唐可笑的境地。然而,恶俗的屁股也比较沉,刘齐深恶痛绝的“在甲乙丙丁的推动下、鼓舞下、指示下、引导下、鞭策下、督促下、启发下、关怀下、激励下、震动下……而奋斗、而前进、而努力、而在所不惜进行到底”(《〈来劲〉论》)至今还远没有“进行到底”,就是说,许多屎球球还在被屎克螂津津有味地滚动着,不肯休息。

追本溯源,刘齐的成功,原因是多方面的。他禀赋好,又有家学渊源和刻苦攻读的童子功。他受过苦,下过乡,出过洋,凡此种种,都为他成为一个出色的幽默作家打下了坚实的基础。然而这些基础的基础,东北的黑土地的幽默腐殖质的肥力也是不应该忽视的。

刘文江陶瓷作品《闯关东》

人们对赵本山、黄宏、巩汉林等诸多的喜剧演员(以及他们幕后的一批喜剧作家和导演)都出在辽宁十分纳闷,对东北的喜剧小品迅速风靡全国表示不解。其实,东北盛产幽默自有其深厚的历史渊源。人们都知道美国人比英国人更开放、更豪爽、更幽默,这是因为美国人的祖上,是一群不安分的、更活跃的、更有开拓精神的人。这些人从英国跑到美国谋生,吃过苦,受过累,却也很有成就感、优越感。东北人有点像美国人,是富于开拓精神、敢于出外闯荡的一群。这些衣食无着的山东人、河北人(主要是山东人),冲破了安土重迁的中国人的精神藩篱,甩掉了“父母在,不远游”之类的儒教枷锁,摆脱了家乡沉重的宗法制度的羁绊,思想是比较自由的。他们在异乡的土地上站稳了脚跟,盖起了自己的院落,由此而获得生存斗争胜利的优越感,是十分自然的。当时的东北还比较荒凉,封建礼教和政治统治的网络,较之关内自然是稀疏、宽松许多,东北人的心灵可以享有较大的自由和快乐。心灵的自由和超脱,再加上生存奋斗的优越感,就为幽默的滋生营造了理想的条件,就像夏天的雨林中容易生长蘑菇。

还有一点,也不是没有一点道理。东北气候寒冷,冬季比较长。没有农活可干的农民,常有小规模的“故事会”活动,以排遣单调的生活。这些“故事会”往往会培养出一些民间幽默家,譬如刘齐在作品中提到的小强子。反过来,如果东北人都像南方农民每年要种双季稻甚至三茬庄稼,估计他们就没有闲功夫幽默了。这样一说,东北人出点幽默作家和喜剧演员恐怕就是顺理成章的事了。刘齐在这样一个生活氛围中成长,想不受这些影响都难。正像他在回答信息时报记者采访时说的,是“一方水土养一方人”。

光有基础当然不行,关键还在于刘齐对幽默写作的执着和对语言表现魅力的无休止的不懈追求。还以《一个鬼子和一个县》为例,早原先的版本中,文章结尾处北京女人嘟嘟囔囔说了几句话,谁也没听清,后来就改成了“一个日本鬼子敢管一个县”的感慨。这画龙点睛的一笔,顿时把文章提升了一个档次。

关于刘齐语言的鲜活、生动的成因,除了以上的各种分析之外,我还有另一个见解提出来,共大家讨论。刘齐是文革中正规教育被长期中断的一代。他初中刚上一年,就被投入社会了。后来虽说“找补”了个研究生,那也是基本长大成型后的“淬火”性质,有利于他的提高,而不是他的根本改造。刘齐主要是靠自学成才的。这反而避开了扼杀灵性的科班教育。坦率地说,我们的教育多年来没少改革,却一直不大成功。从教育观念、体制、制度,到教材、教法,最后到教师素质,都存在不少值得商量、值得改进的问题。长期以来,我们感兴趣的是整齐划一,培养的是听话的、安分守己的顺民,而不是张扬个性、富有创作性的开拓者。山上的雪融化了,变成了什么?答案必须是“水”。说“变成春天”的,就要扣分。刘齐一次答记者问,在谈到大学教育的弊端时曾尖锐指出,“大学教育就是对智慧,对创造性思维的束缚和妨碍。线性思维、奴性思维、仓库型思维等大脑运作方式,仍然很有市场。……不少人都在耐心地、老实巴交地咀嚼陈芝麻烂谷子,以为能发酵,能酿酒,最后除了把自己的感受力、思考力、创造力弄糟以外,什么也没得到。其实,这也是我们中小学教育弊端量的放大,质的深化……由中小学加工出半成品,然后转送大学进行深加工,最终向社会批量供应各种型号的平庸人才”(朱竞《百名学者论中国文化.百幕戏剧——访刘齐》华龄出版社2003年版)。

华君武漫画《出陈》 刘齐没受到系统教育,似乎有点不幸,实乃大幸,他的创造力没有被扼杀,他的来自民间的生动鲜活的语言没有被格式化。而对于一个作家来说,还有比这更重要的东西么?多年格式化的结果,使我们步履维艰。在提笔之前,会顾虑重重:这么写能行么?是不是不够规范?这个提法在领导那里能通得过么?这种认识人家能接受么?这种“各色”的语言,报刊编辑不是一下子就给拉掉了么?天热了,想换一件短袖,也要先把脑袋伸到窗外,看别人穿了没有。就这样,我们活得很累,写得很苦,我们推敲又推敲,斟酌又斟酌,等一切棱角、个性都打磨光滑、文章也顺利通过、发表的时候,那堆缺乏灵性、没有个性的文字,连自己都懒得再看了。当然,我绝没有动员大家解散各种学校都去自学的意思,只是觉得教育不彻底改革,我们这个民族的血性、活力、创造力真的是岌岌乎殆哉了。

该说点不足了。我想指出两点:一,刘齐应该力保作品质量的稳定和均衡。刘齐的作品大多数都是很精彩的,深受欢迎的,但率而操瓠之作也还是有的。人一旦有了点名气,应酬之作、应景之文都是免不了的。连韩愈这样的大师级人物当年都未能免俗,何况我辈乎?但你的作品受到了重视,形成了品牌,你就有义务保证它的质量。应酬之作尽可能地少接,一旦接了活,就要完成好,在内容和形式两个方面保证质量。

二,刘齐要在幽默语言的运用上注意节制。对于多数作者来说,是力求使自己有点幽默感,使作品好看。对刘齐,则有必要提醒他注意防止幽默泛滥。无论什么好东西,泛滥都不合适。人们喜欢幽默,有点像喜欢吃糖。我们能不能因为喜欢甜的,就顿顿在饭里菜里都放糖?显然不能。记得老舍曾说过这个意思:一旦幽默论斤卖了,幽默也就完蛋了。幽默与贫嘴的界限有时并不是十分清晰。

我对刘齐的建议是,幽默特色还要继续保持,并且发扬光大。但毕竟不是所有的文章都适合采用幽默手法。有的题材比较轻松,可以幽默,有的题材比较沉重,可能就不适于幽默。而作家显然不能只写轻松的,回避沉重的。就是说,小人物的喜怒哀乐要写,社会上的热点、难点问题也要敢碰。喜笑颜开的要有,金刚怒目的也要有;隐晦曲折、棉里藏针的要有,开门见山、一针见血的也要有。鲁迅先生是幽默大家,但他有时候幽默,有时候就很不幽默。他对幽默手段的使用有一定的节制,他极力避免因幽默手法使用不当或者场合不对,把屠夫的凶残化为一笑。

最后,在文章的结尾,我想谈谈刘齐作品在文体学意义上的定位。现在人们不约而同地认定刘齐写的是散文,是幽默散文。我则以为可以商榷。刘齐的作品,有些是散文,而有些则更接近小说,或者干脆就是小说。这样,笼统地都称之为散文,似乎不妥。一般说来,散文不允许虚构。这话说起来容易,动笔写过散文的人都知道,彻底贯彻其实很难。生活素材的发掘,有点像考古学家从古墓地上挖出来的陶片,把这些陶片拼凑到一起,恢复成一个陶罐的形状,没有填充物和胶水行么?这就是散文必要的虚构和其它加工。幽默对虚构的依赖更甚,完全离开虚拟,简直是寸步难行。我以为,小说与散文二者的重要区别就在于,前者可以放手虚构,展开合理想象,塑造典型人物,而后者,其主要内容、重要情节和抒发的情感都应该是真实的。刘齐的作品有没有必要明确标出散文、随笔、杂文和小说若干种不同的类型呢?不必。事实上,他的某一篇作品,经常被散文、随笔、杂文、小说等年度选本或选刊同时采用。老舍、丰子恺、梁实秋、聂绀弩等幽默作家在上个世纪的三四十年代,也写过一些类似的“四不像”作品。当时人们名之为“小品文”。刘齐的短篇作品是否也可以称为“小品文”?这样就可以摆脱散文体裁所带来的束缚,刘齐也就不必操心哪里可以虚构,哪里不可以虚构了。他甚至大可不必管什么文体,放手写出来就是了,该归入哪一类,是评论家、编辑家、文体学家的事情。如果作者事先把腹中胎儿的性别和双眼皮儿都规定清楚了再动笔,那点灵感早逃到爪哇国去了。

(原载红旗出版社《秋实论丛》第一集)

2019年10月20日

敬请关注与支持繁荣杂文事业

传播杂文精品

服务学会会员

广交杂文朋友微信号:bjszwxh